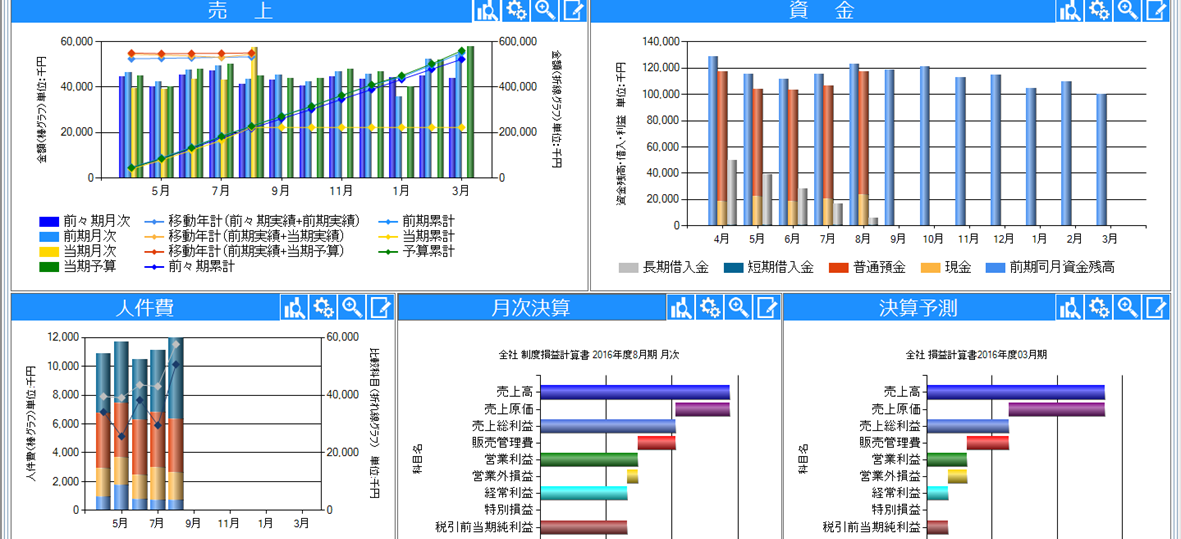

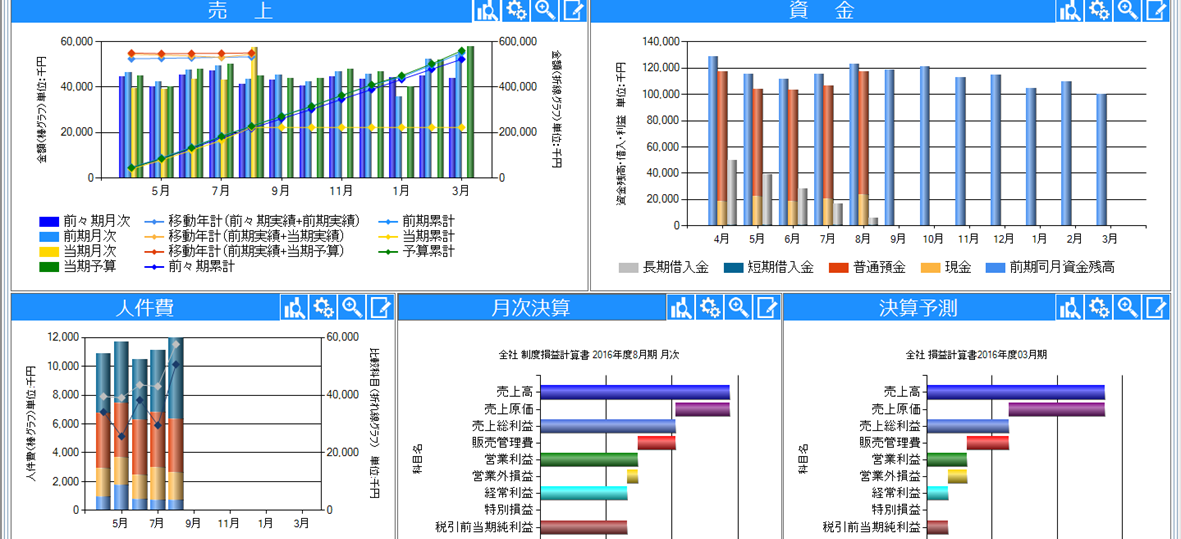

〇財務状況

売上や手元資金、借入金、人件費といった主要な項目の推移や、月次決算、決算予測をグラフで一覧表示しますので、

会社の現状を把握しましょう。

売上や手元資金、借入金、人件費といった主要な項目の推移や、月次決算、決算予測をグラフで一覧表示しますので、

会社の現状を把握しましょう。

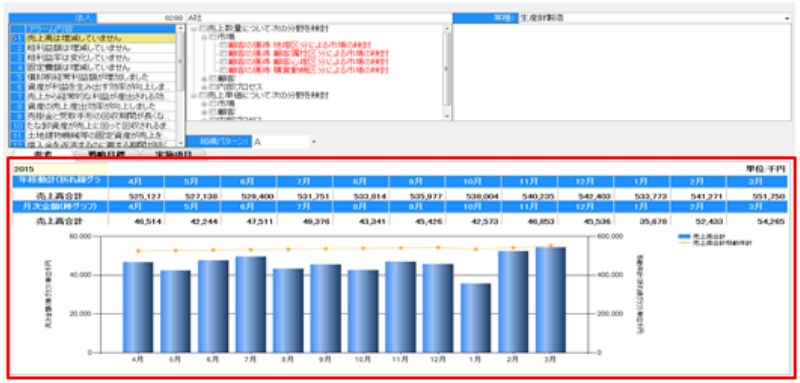

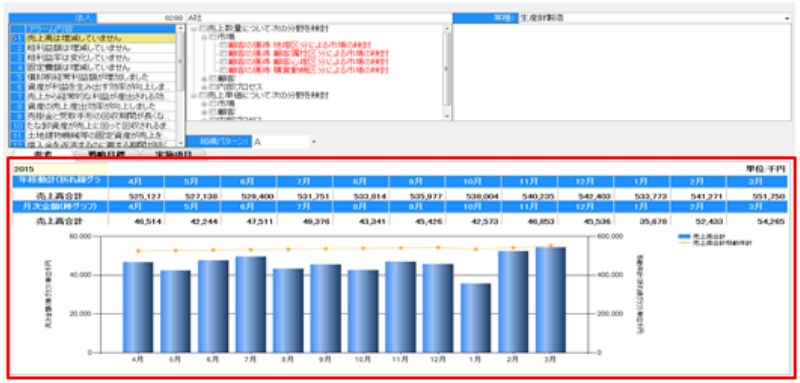

・売上

売上高の「当期実績」、「当期予算」、「前年実績」について、月別推移を棒グラフで確認できます。当期実績を基準として、当期予算及び前年実績との比較を

直感的に行えます。また、直近の12か月の売上合計、つまり移動年計を見ることで、季節要因を排除した「本当の売上傾向」がわかります。

売上高の「当期実績」、「当期予算」、「前年実績」について、月別推移を棒グラフで確認できます。当期実績を基準として、当期予算及び前年実績との比較を

直感的に行えます。また、直近の12か月の売上合計、つまり移動年計を見ることで、季節要因を排除した「本当の売上傾向」がわかります。

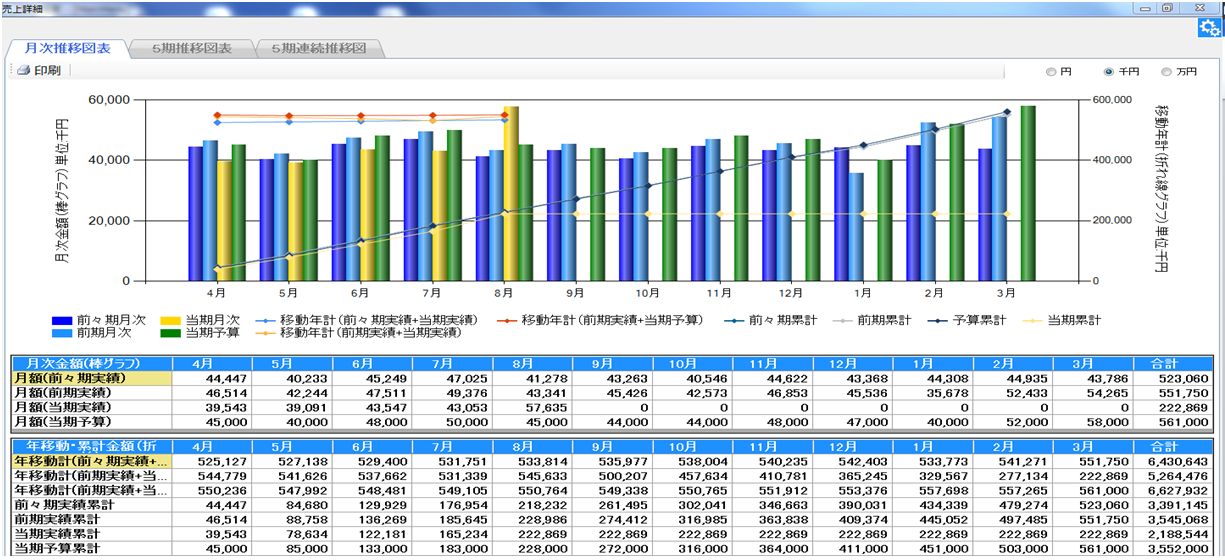

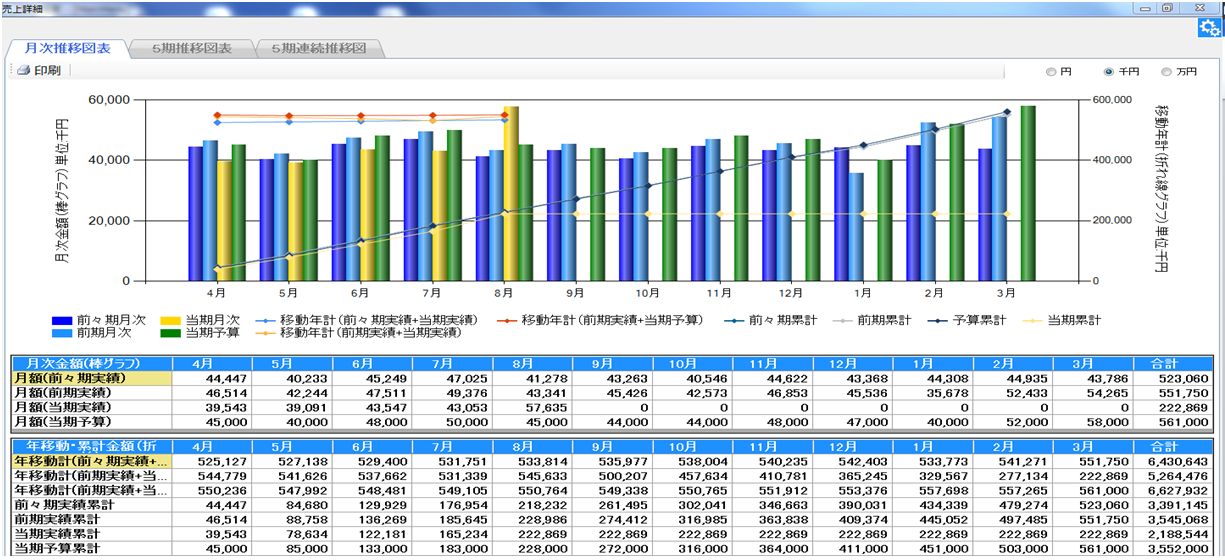

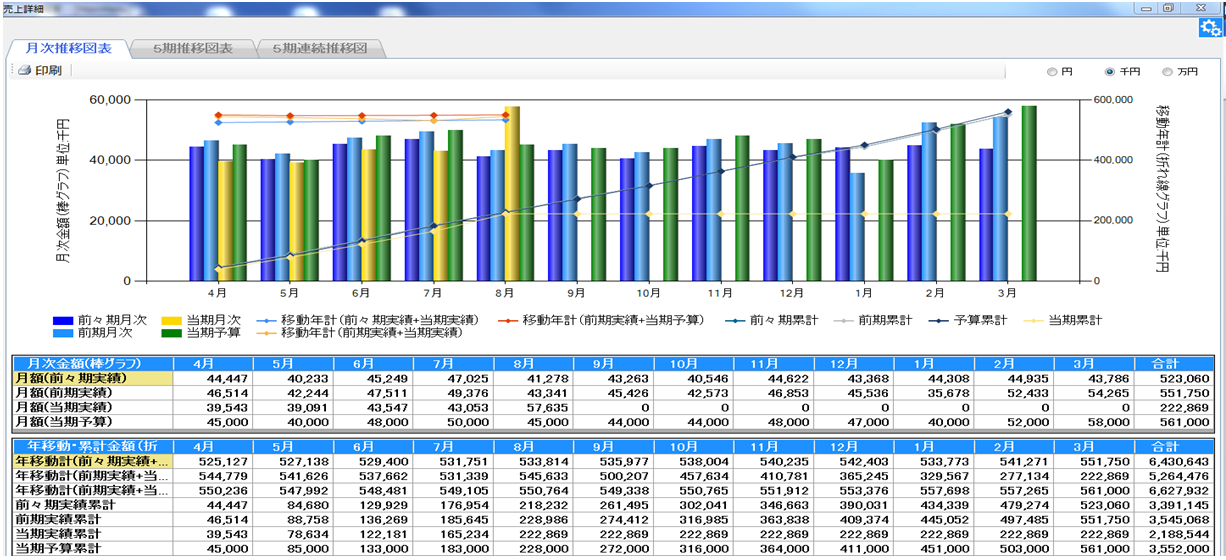

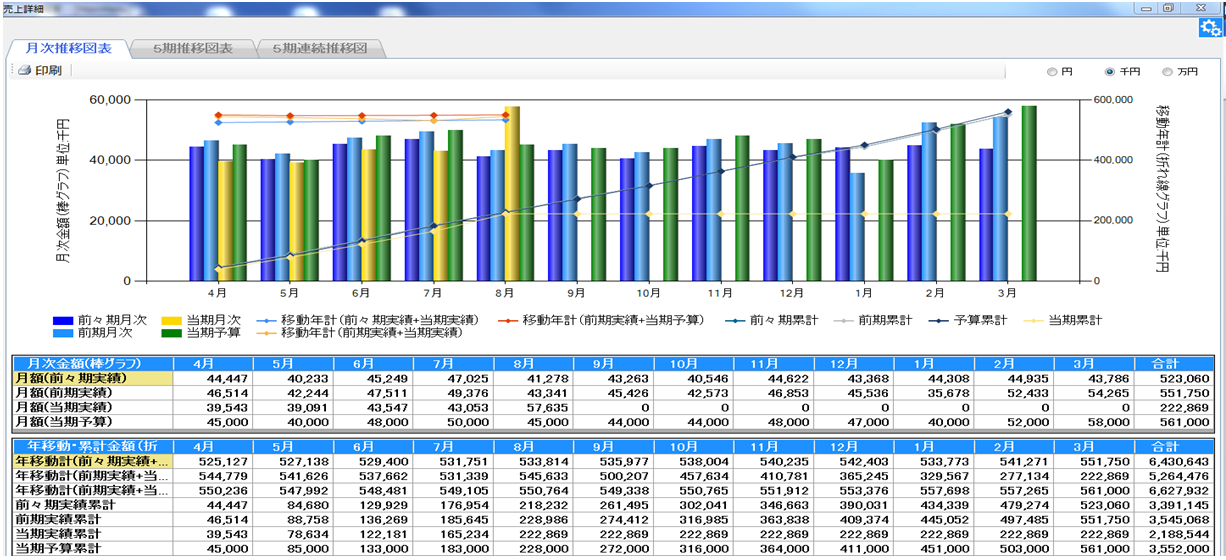

月次推移図表

売上高の「当期実績」、「当期予算」、「前年実績」、「異動年計」について、月別推移を棒グラフと詳細な数値で確認できます。

売上高の「当期実績」、「当期予算」、「前年実績」、「異動年計」について、月別推移を棒グラフと詳細な数値で確認できます。

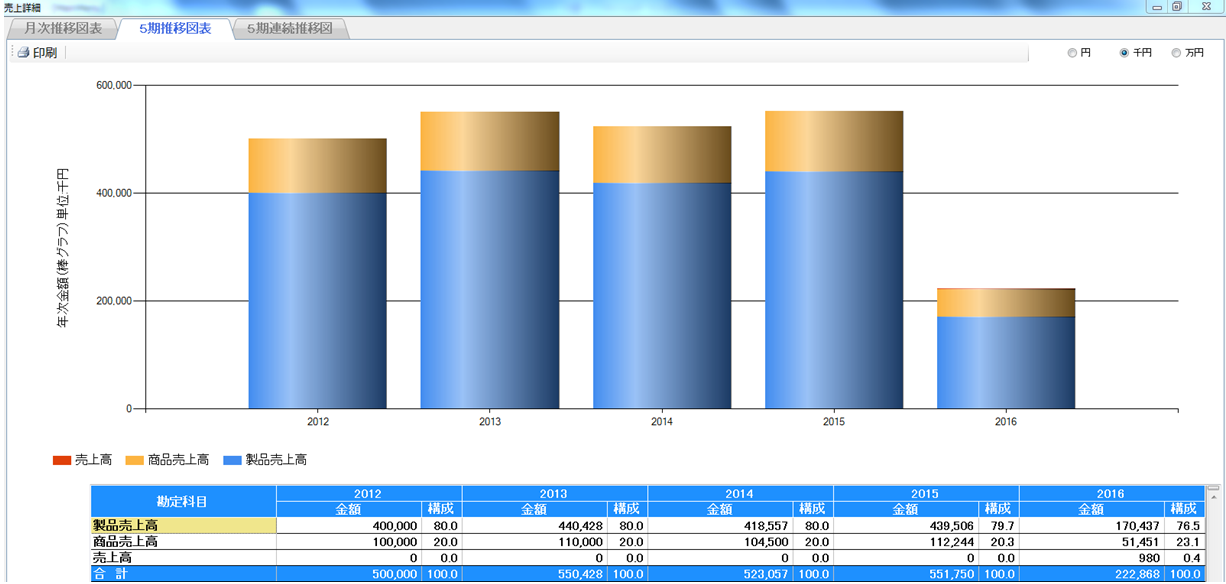

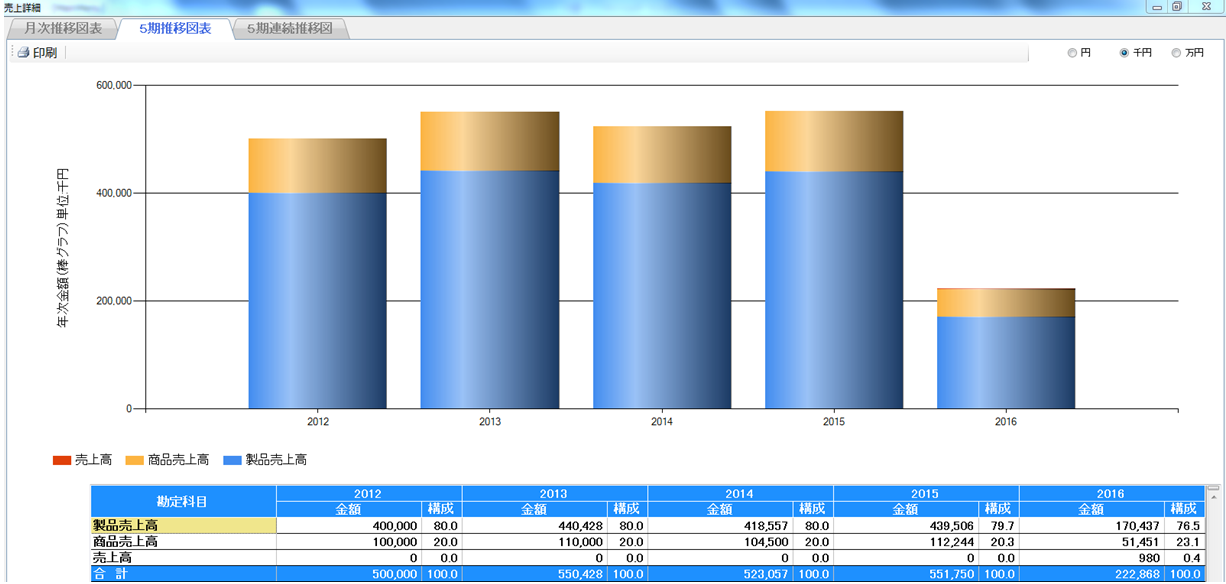

5期推移図表

月別の推移から視点を広げ、年間売上の推移を確認できます。売上科目を複数設定している場合、科目別に推移を確認しましょう。

月別の推移から視点を広げ、年間売上の推移を確認できます。売上科目を複数設定している場合、科目別に推移を確認しましょう。

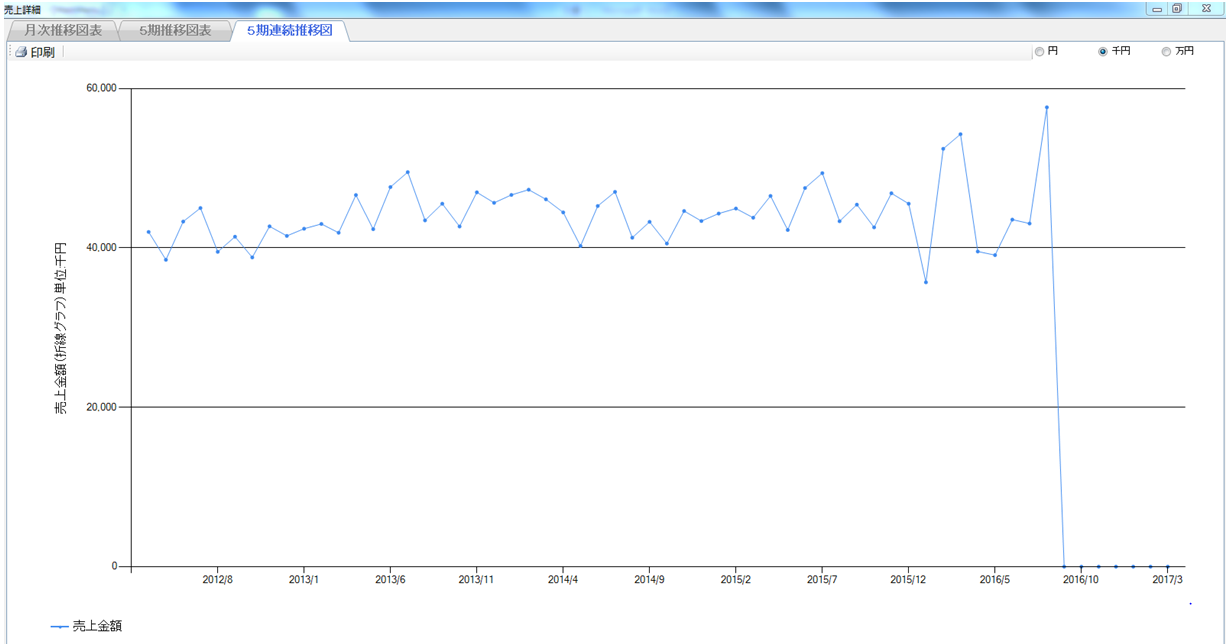

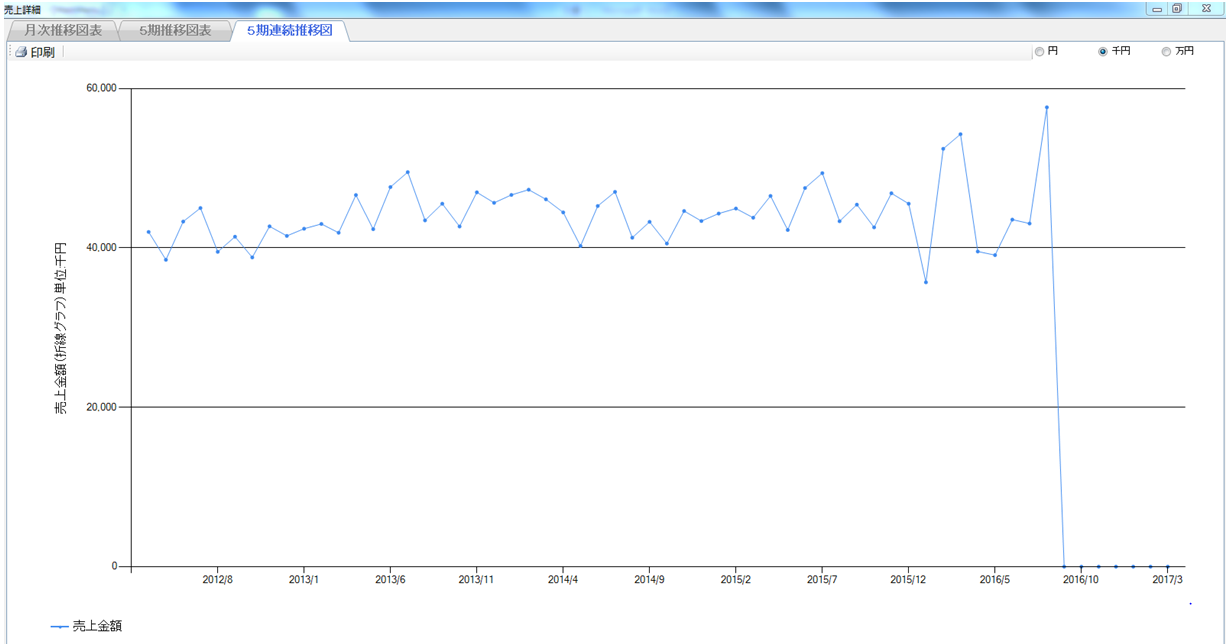

5期連続推移図表

5期連続推移図では、過去5期間の売上の推移をグラフ化します。ここでは、5期間という中長期的な視点で売上の推移を把握しましょう。

5期連続推移図では、過去5期間の売上の推移をグラフ化します。ここでは、5期間という中長期的な視点で売上の推移を把握しましょう。

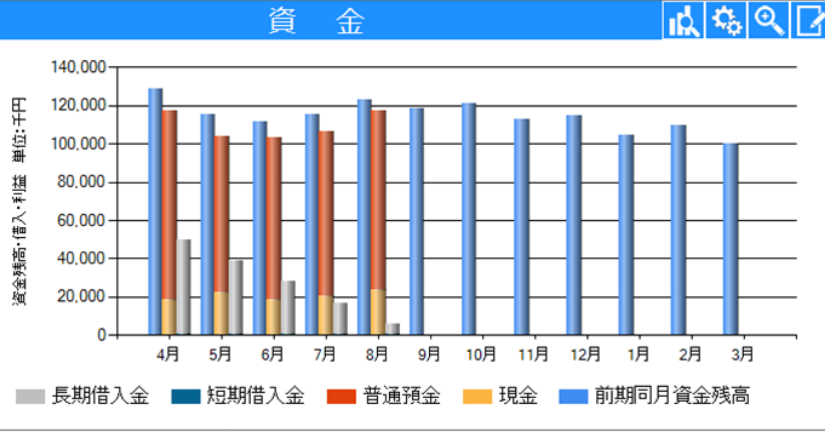

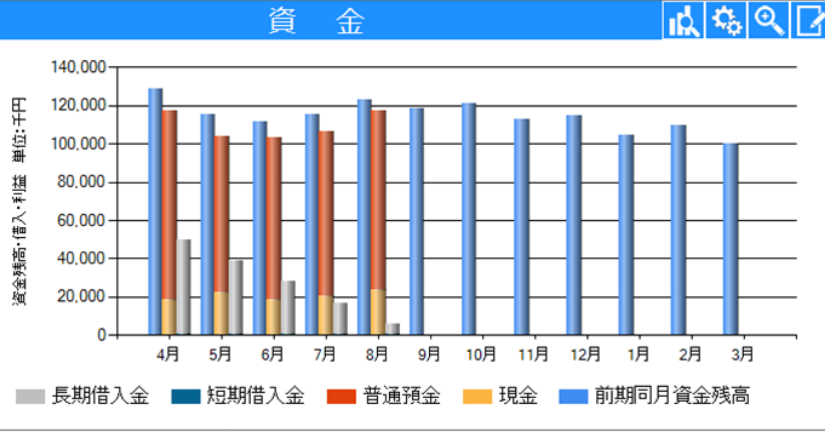

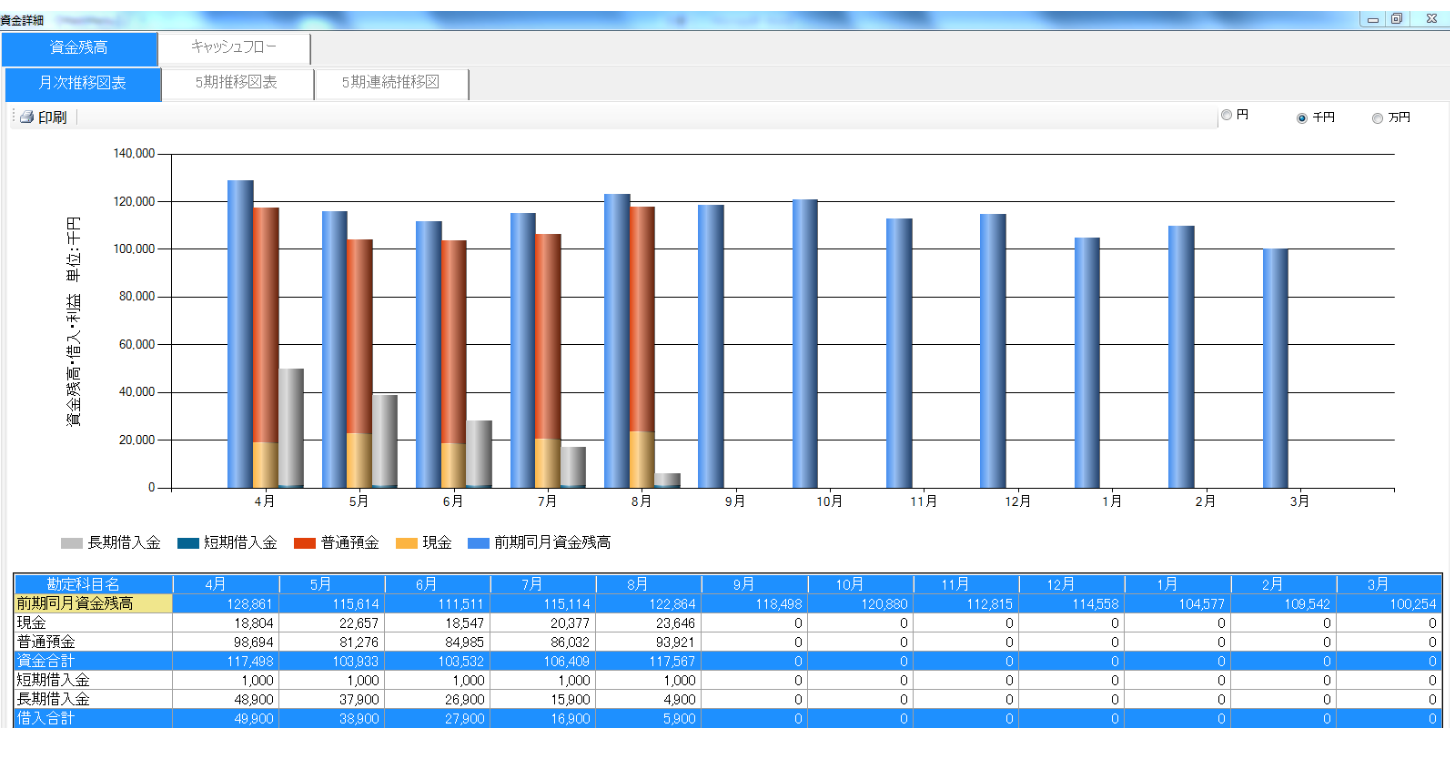

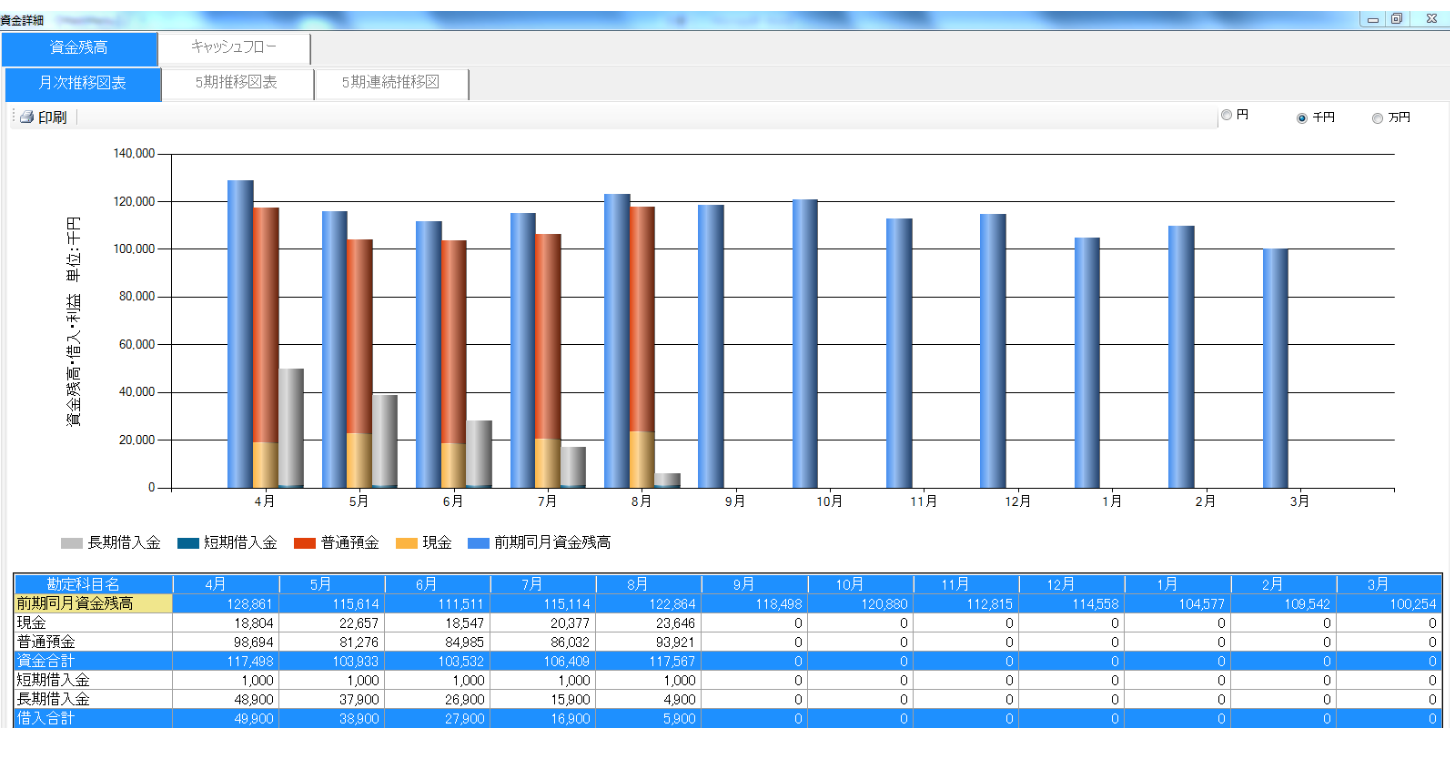

・資金

毎月末の現預金、借入金残高を棒グラフで表示します。

毎月末の現預金、借入金残高を棒グラフで表示します。

資金残高

月次推移図表

毎月末の現預金、借入金残高を表示します。今後の資金繰りに問題がないか検討しましょう。科目ごとに推移の確認もできます。

毎月末の現預金、借入金残高を表示します。今後の資金繰りに問題がないか検討しましょう。科目ごとに推移の確認もできます。

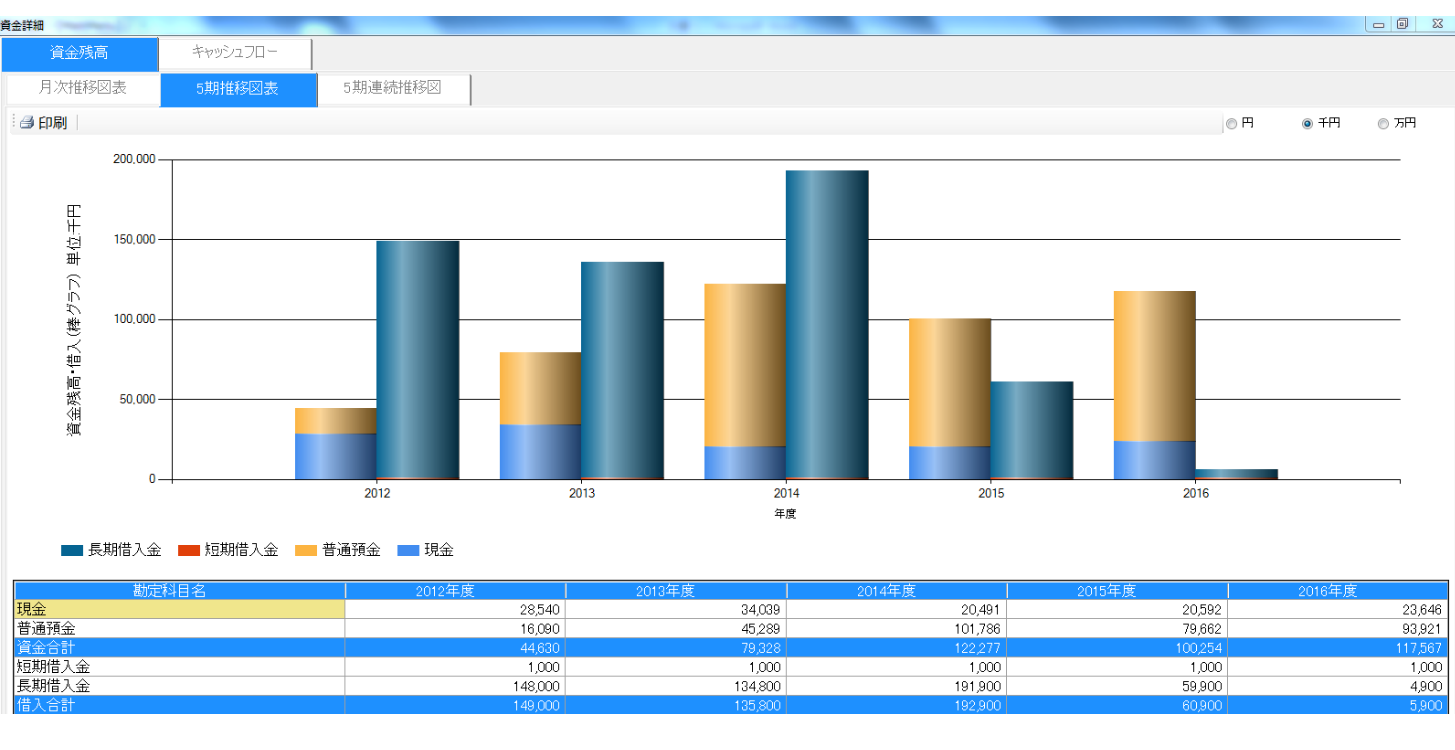

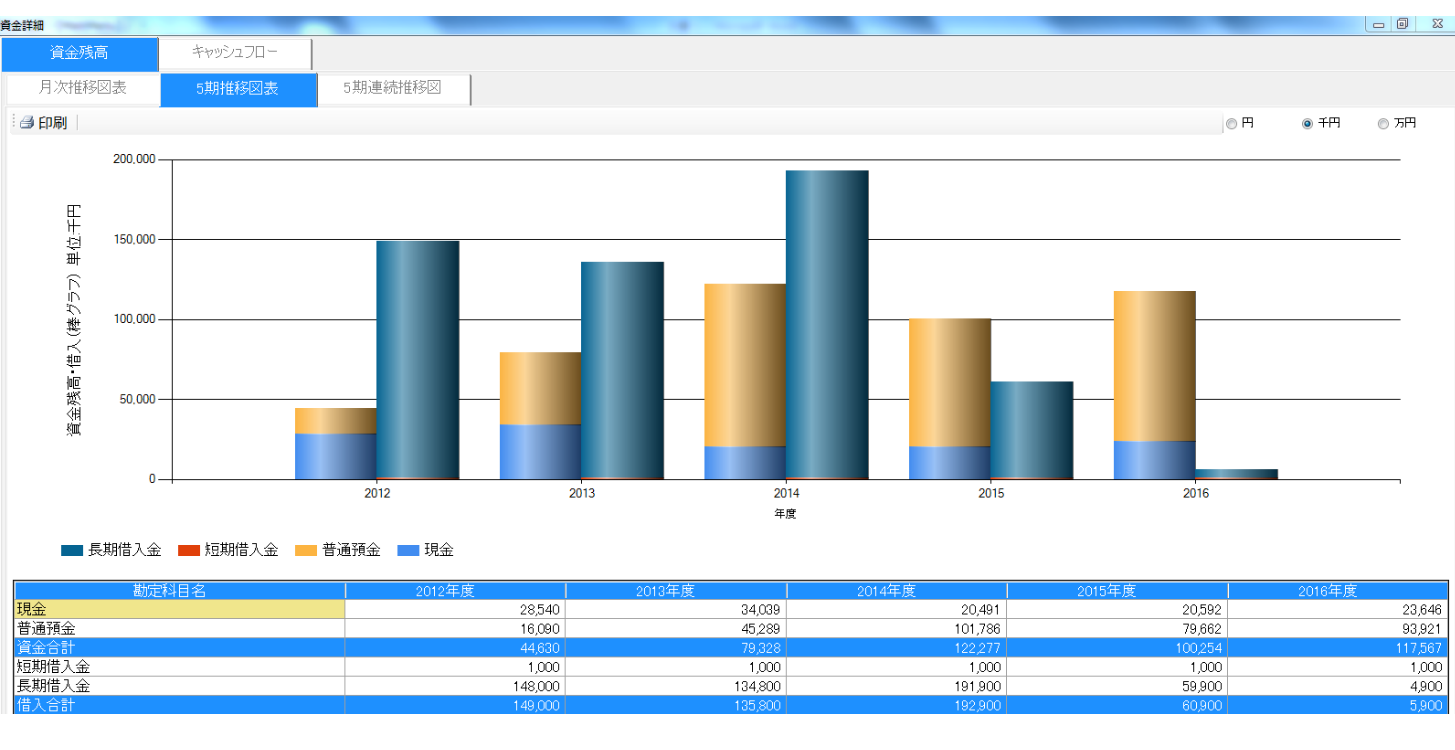

5期推移図表

5期推移図表では、手元資金と借入金について5期間の推移をグラフ化します。ここでは、5期間という中長期的な視点で、手元資金と借入金の推移を確認しましょう。

5期推移図表では、手元資金と借入金について5期間の推移をグラフ化します。ここでは、5期間という中長期的な視点で、手元資金と借入金の推移を確認しましょう。

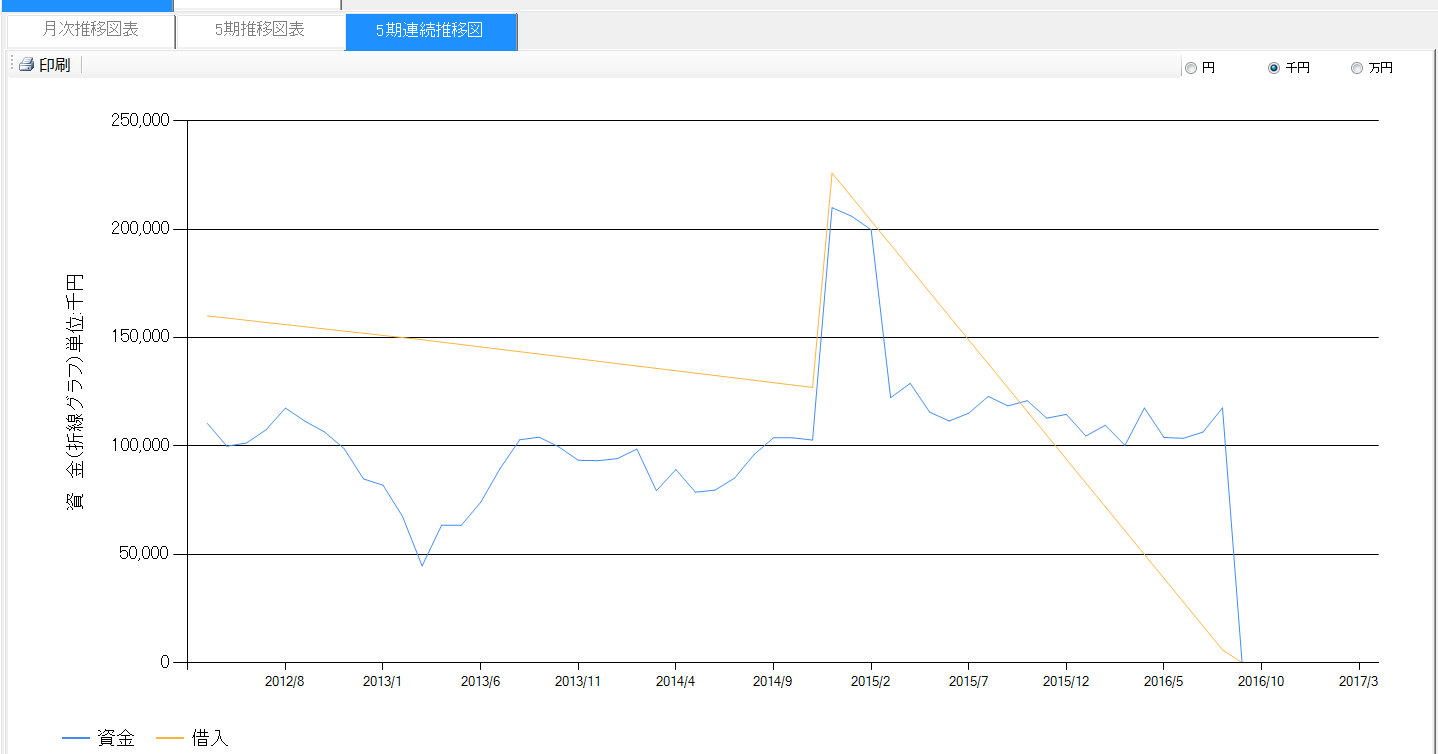

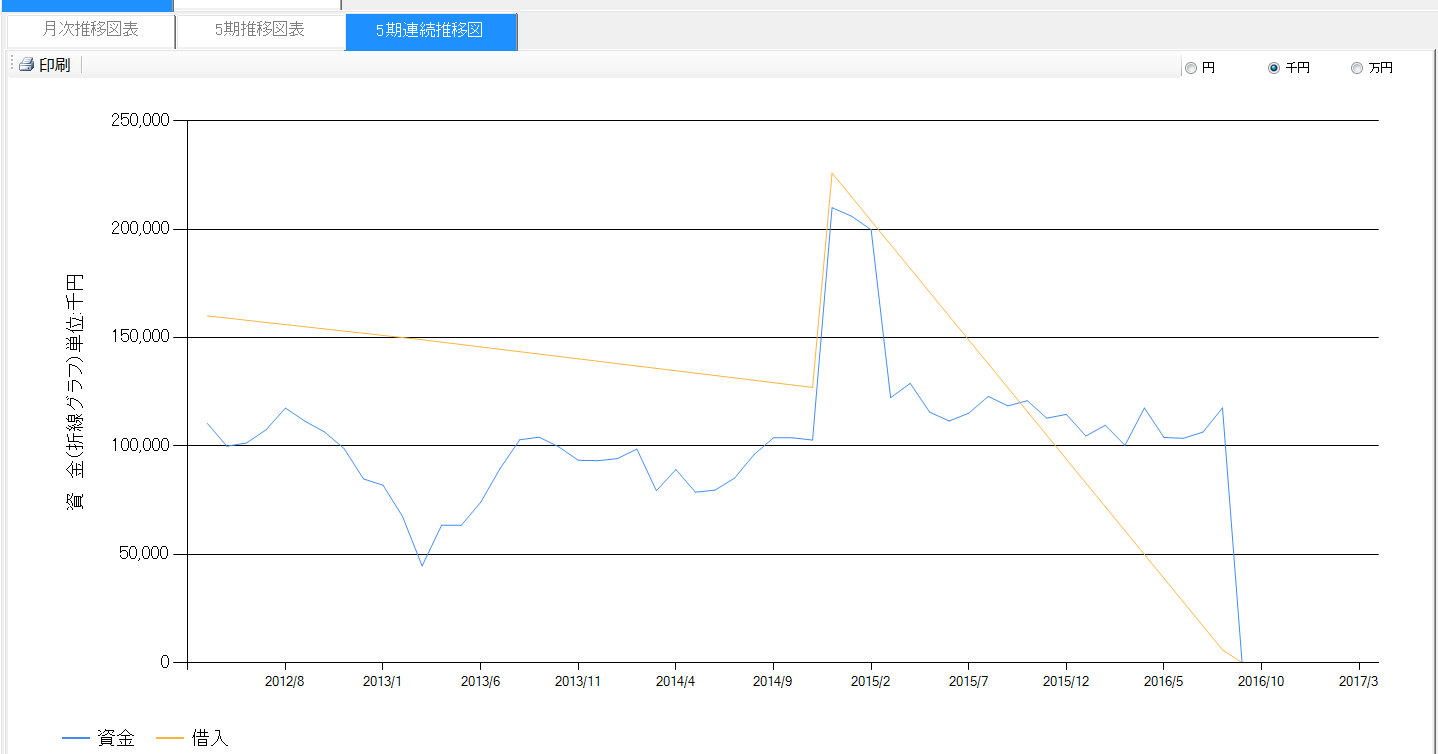

5期連続推移図

5期連続推移図では、資金と借入の残高を折れ線グラフで表示します。ここでは、半期ごとの資金と借入の推移を確認しましょう。

5期連続推移図では、資金と借入の残高を折れ線グラフで表示します。ここでは、半期ごとの資金と借入の推移を確認しましょう。

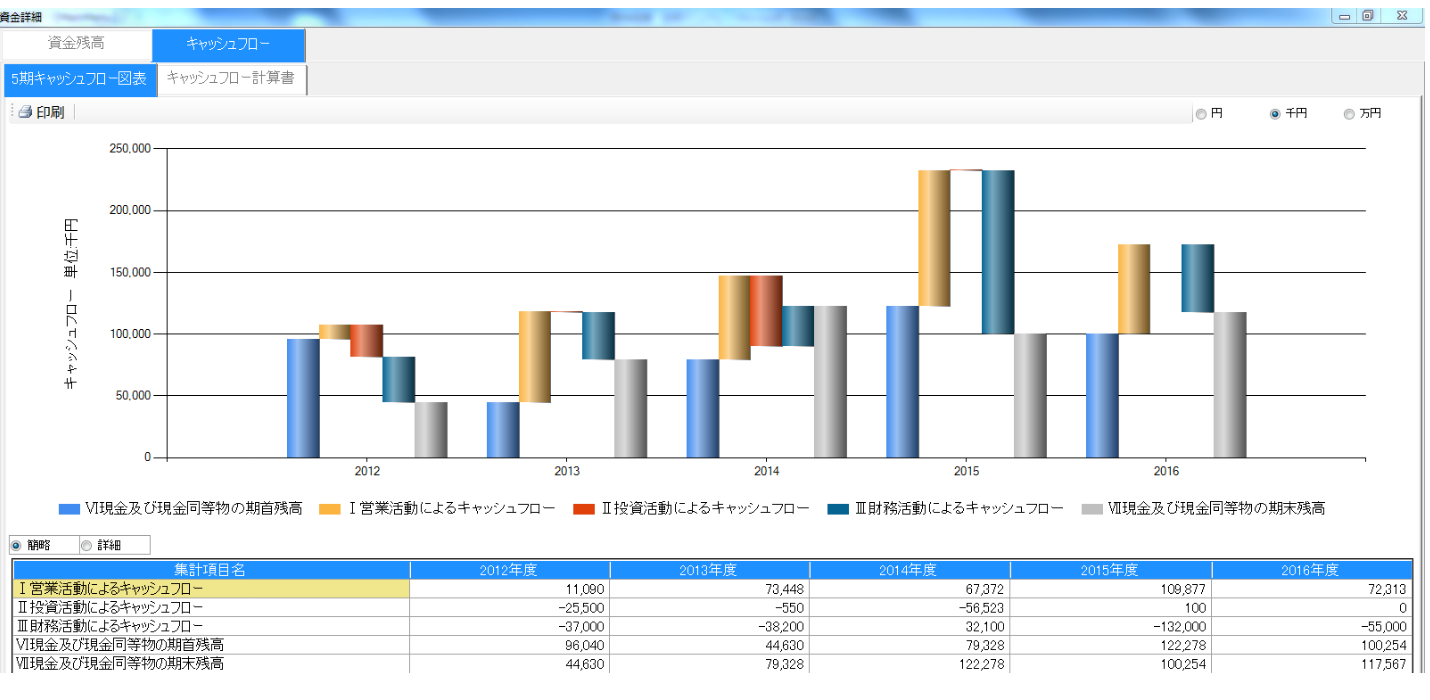

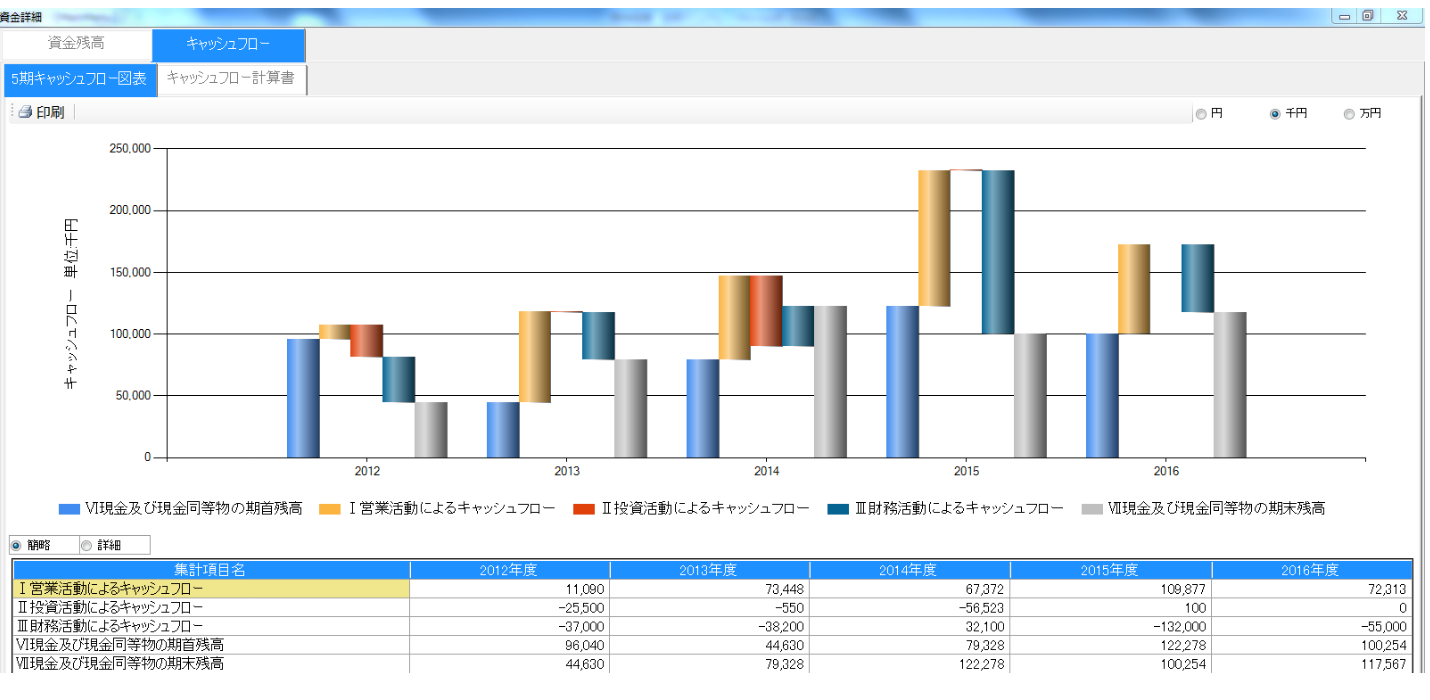

キャッシュフロー

5期キャッシュフロー

5期キャッシュフロー図表では、活動内容ごとのキャッシュフローの推移を確認できます。

直近 5期間について、営業キャッシュフロー、投資キャッシュフロー、財務キャッシュフローをウォーターフォール図で表示します。

5期キャッシュフロー図表では、活動内容ごとのキャッシュフローの推移を確認できます。

直近 5期間について、営業キャッシュフロー、投資キャッシュフロー、財務キャッシュフローをウォーターフォール図で表示します。

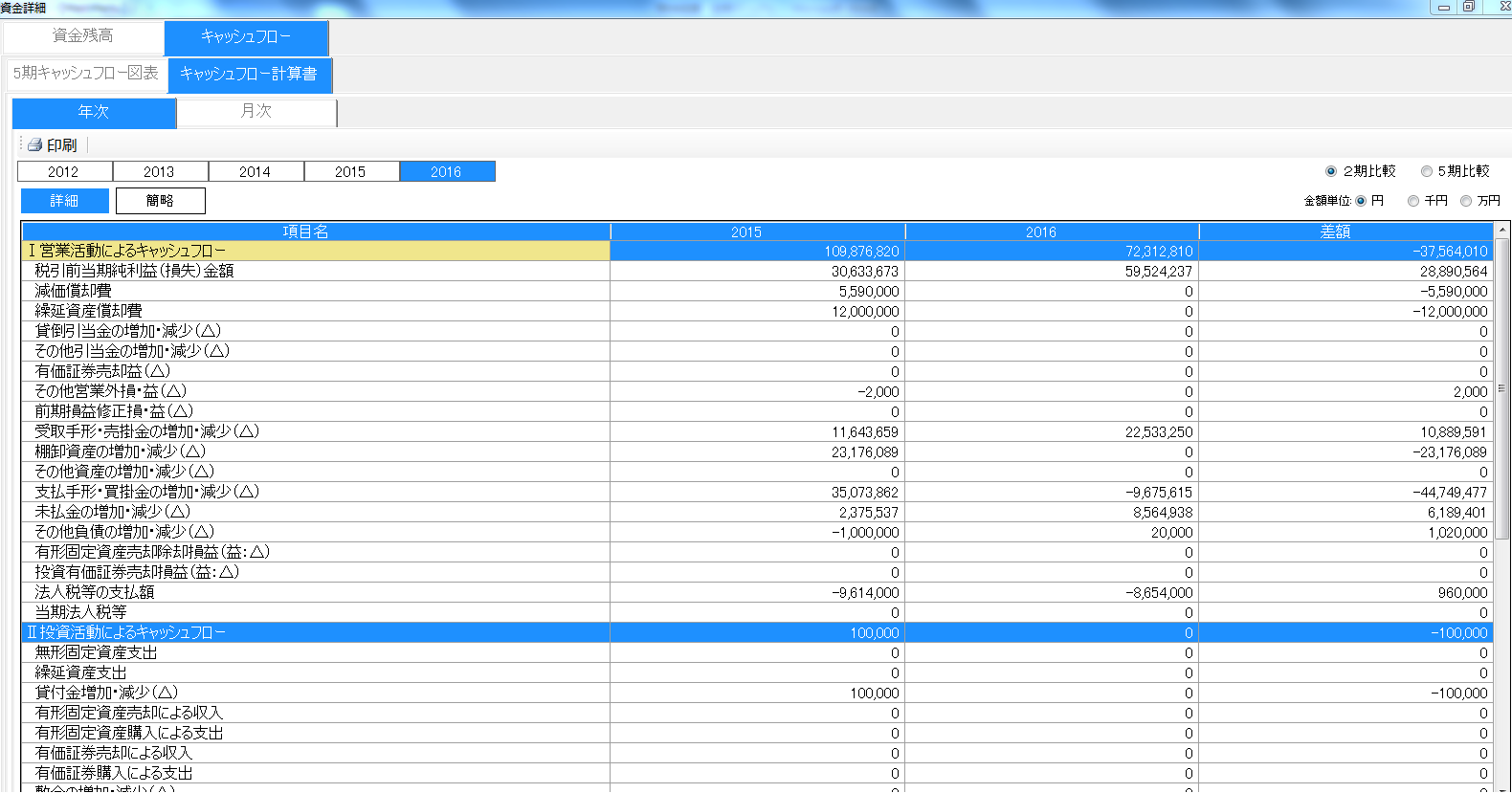

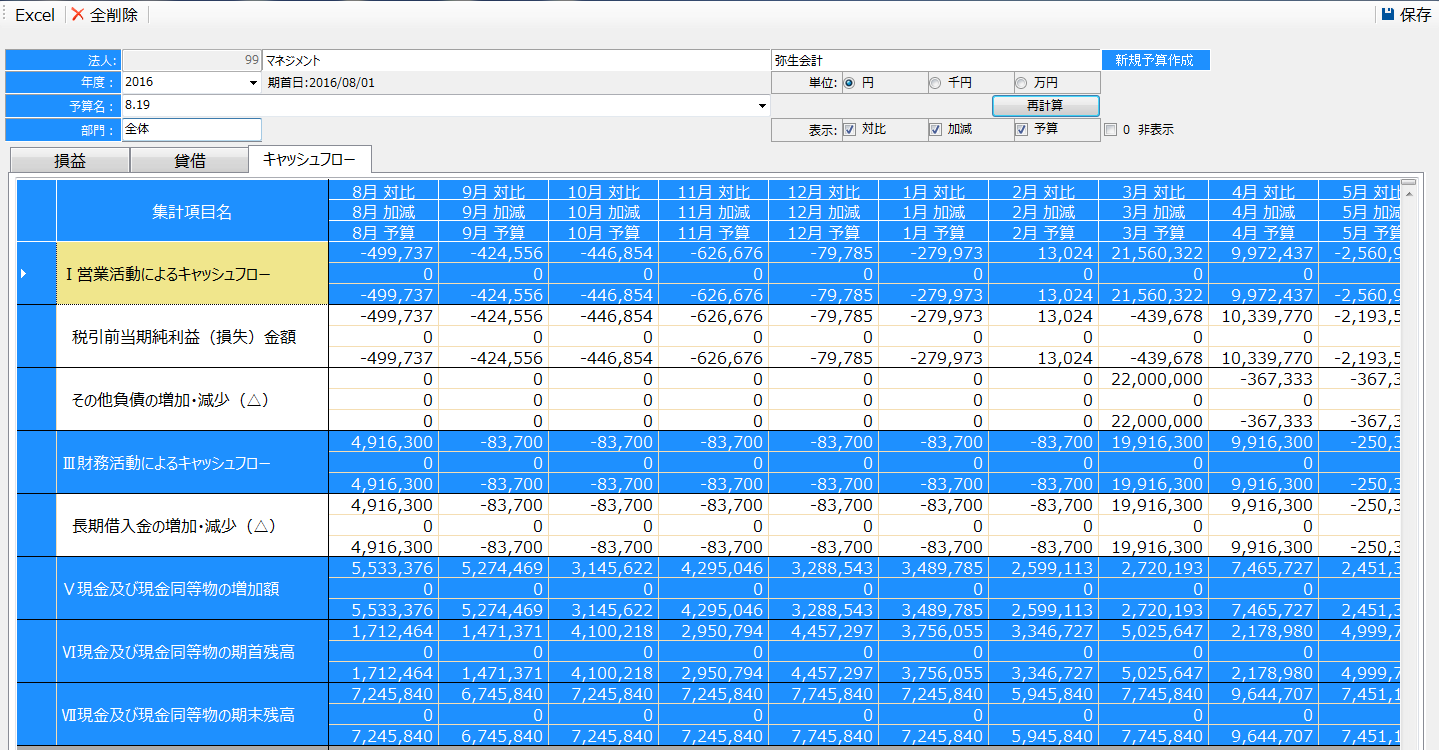

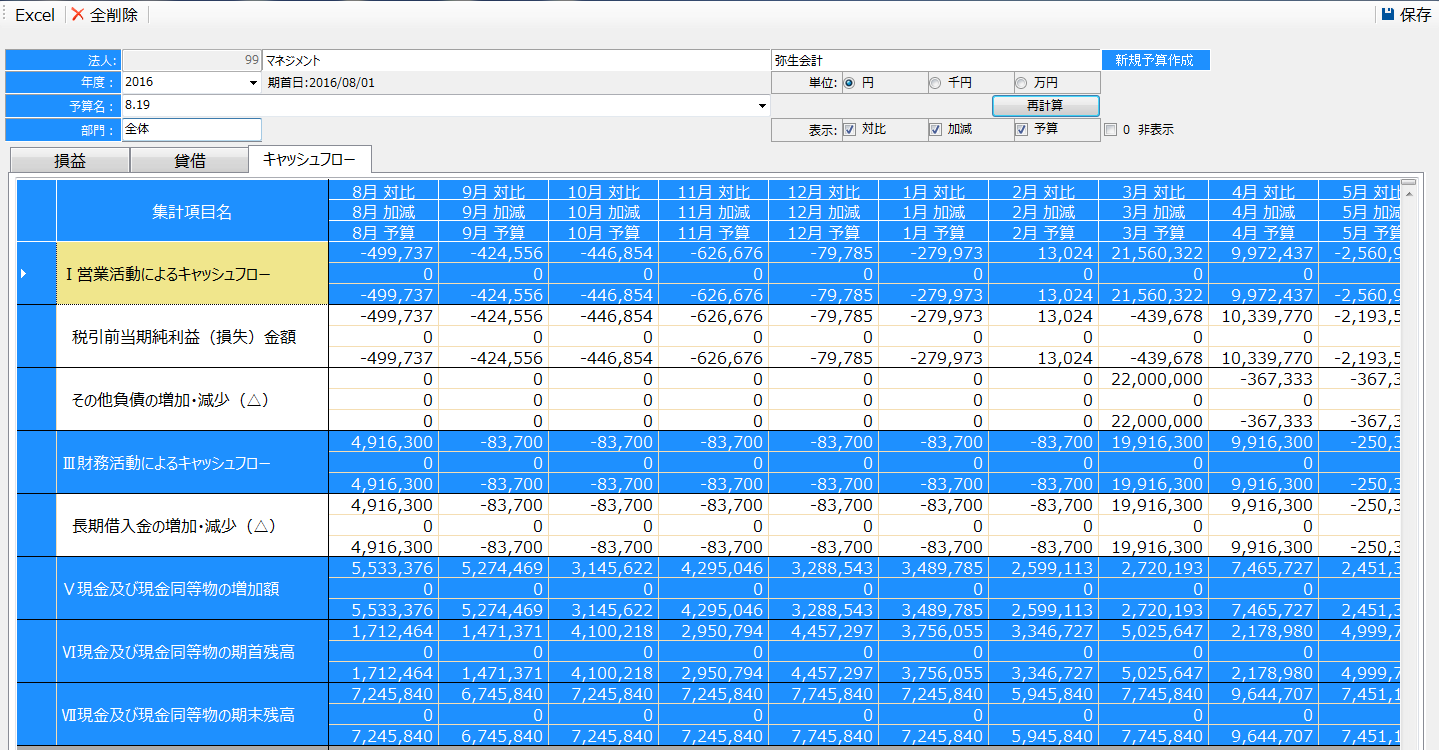

キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書では、営業活動・投資活動・財務活動のそれぞれの内訳を確認できます。

毎月取り込む会計データから、月次キャッシュフロー計算書を作成します。年間キャッシュフローだけではなく、月次キャッシュフローも検討し、タイムリーに資金の流れを

掴みましょう。

キャッシュフロー計算書では、営業活動・投資活動・財務活動のそれぞれの内訳を確認できます。

毎月取り込む会計データから、月次キャッシュフロー計算書を作成します。年間キャッシュフローだけではなく、月次キャッシュフローも検討し、タイムリーに資金の流れを

掴みましょう。

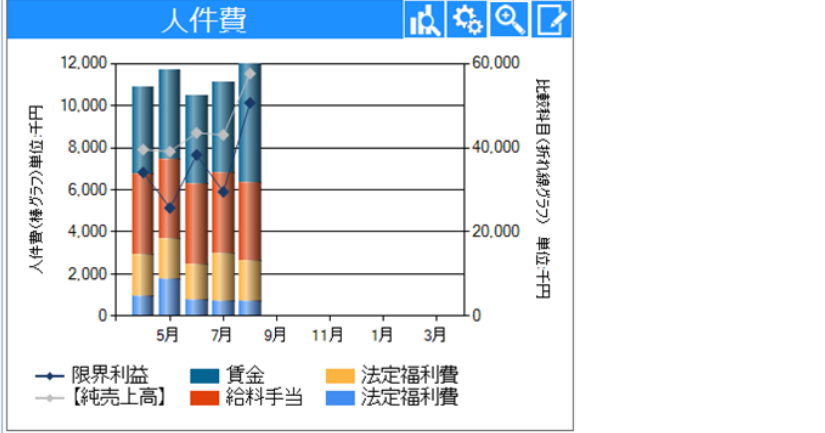

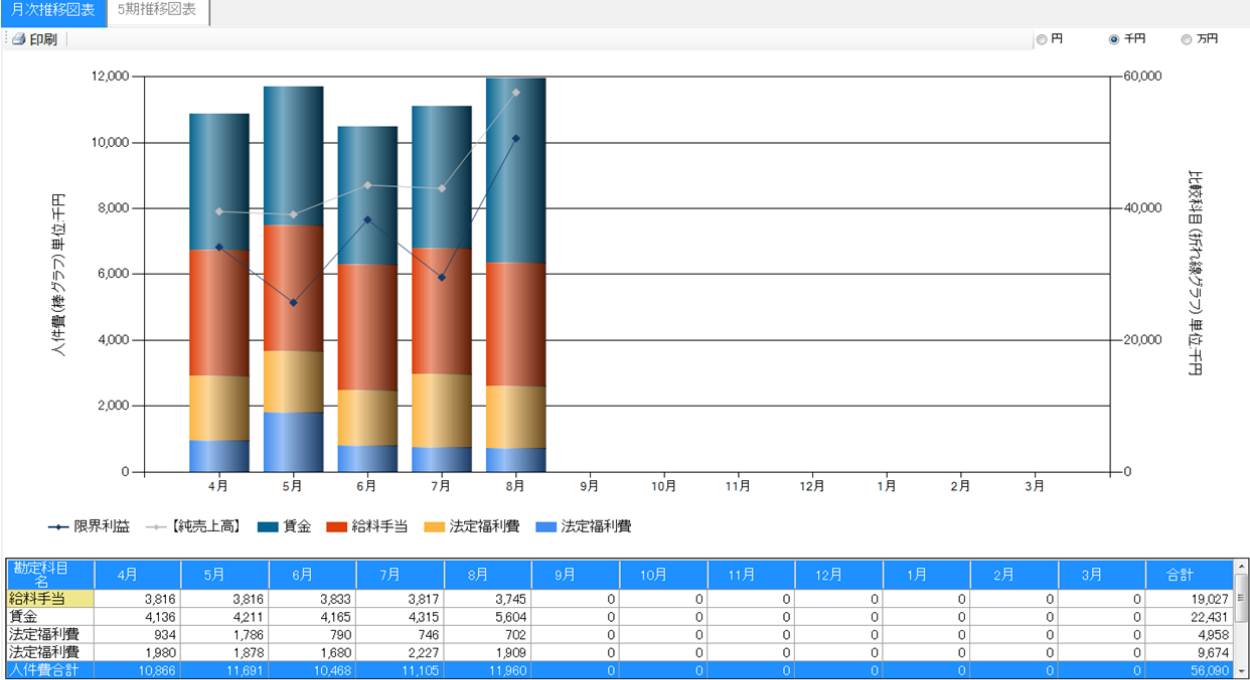

・人件費

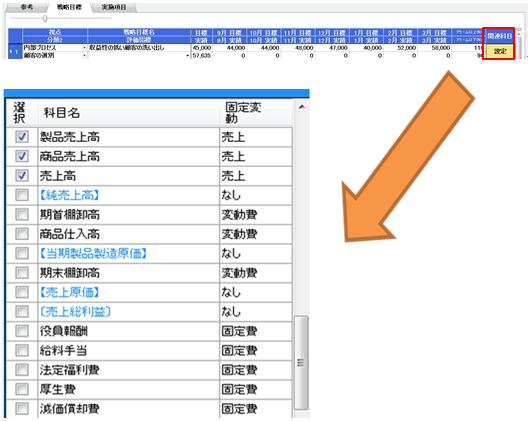

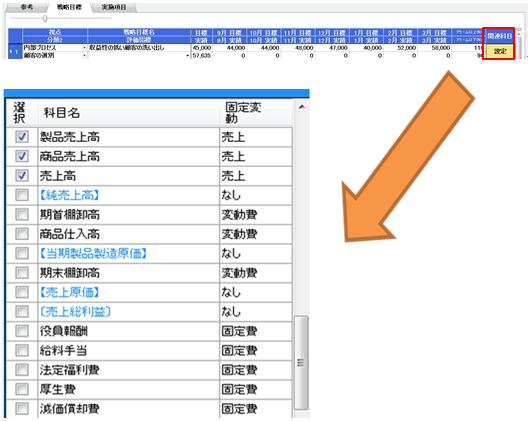

限界利益と人件費の推移をグラフで表示します。選択科目設定で、表示する科目の変更ができます。

限界利益と人件費の推移をグラフで表示します。選択科目設定で、表示する科目の変更ができます。

月次推移図表

売上の増減については把握していても、人件費の詳細まで把握している方は少ないのではないでしょうか。そこで、経費でも大きな割合を占める人件費について、月次推移図表を使って検討できます。推移グラフでは限界利益と人件費の表示ができ、選択科目設定では表示する科目の変更ができます。

売上の増減については把握していても、人件費の詳細まで把握している方は少ないのではないでしょうか。そこで、経費でも大きな割合を占める人件費について、月次推移図表を使って検討できます。推移グラフでは限界利益と人件費の表示ができ、選択科目設定では表示する科目の変更ができます。

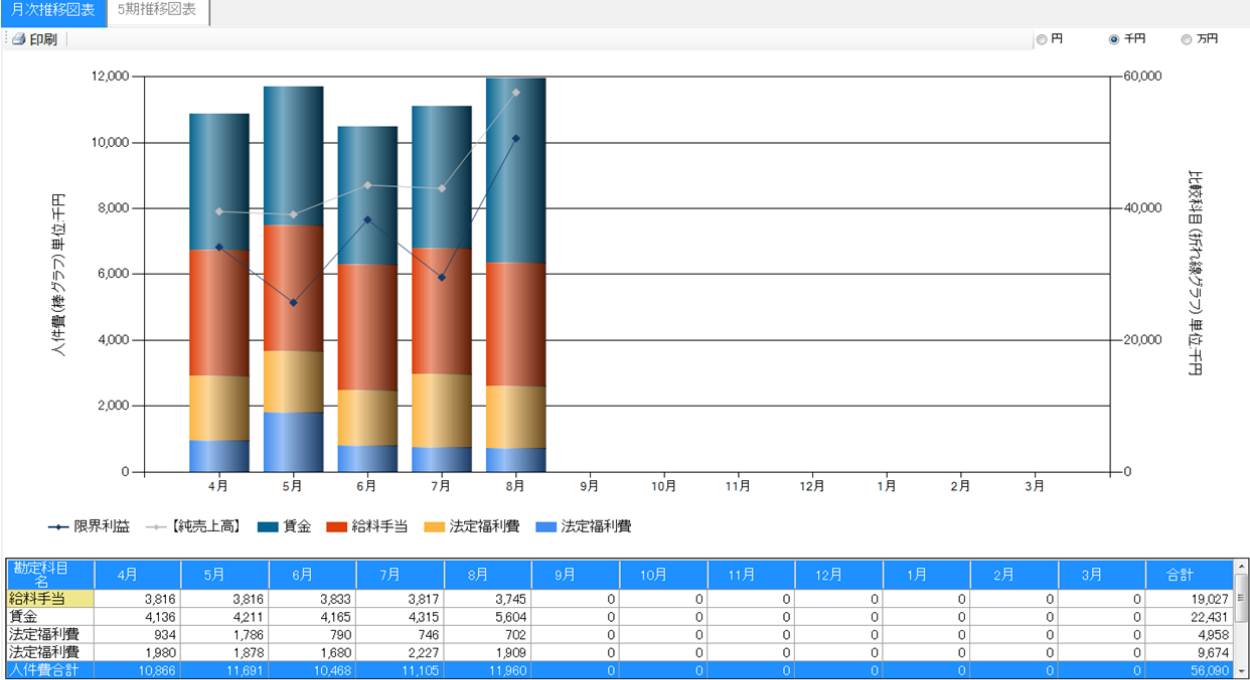

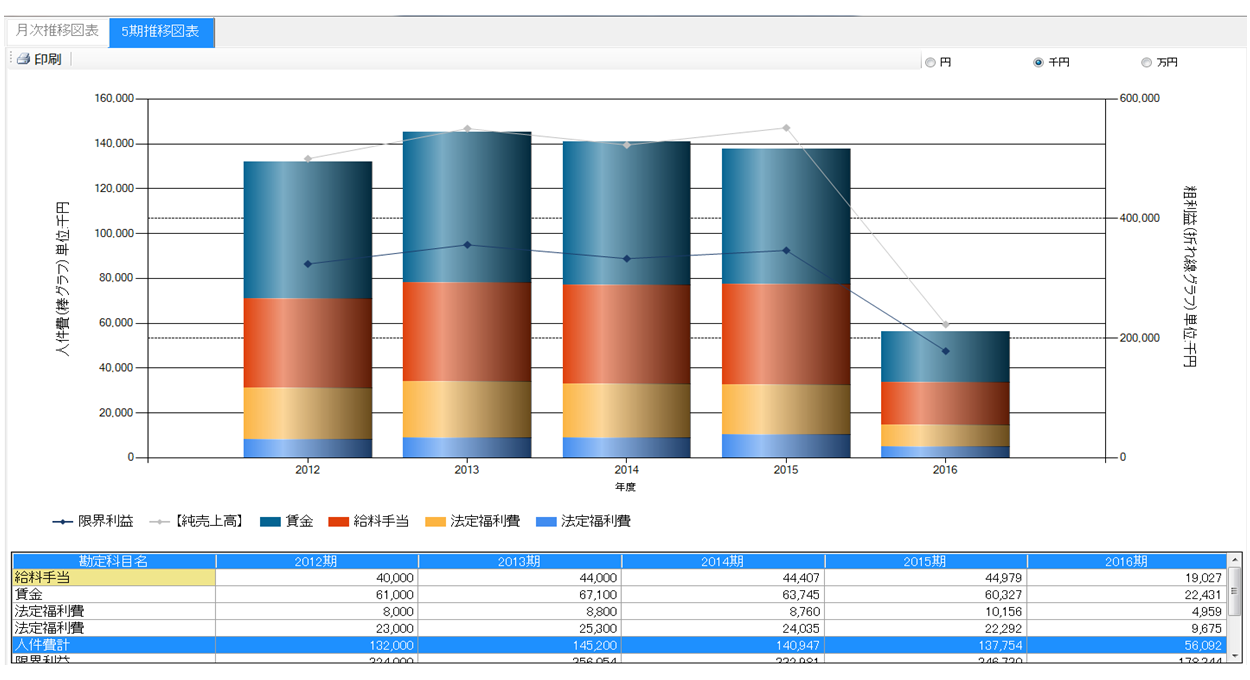

5期推移図表

5期推移図表では 5期間の年間限界利益と人件費の推移が確認できます。

限界利益と人件費を対比することで、労働分配率を直観的に把握しましょう。

5期推移図表では 5期間の年間限界利益と人件費の推移が確認できます。

限界利益と人件費を対比することで、労働分配率を直観的に把握しましょう。

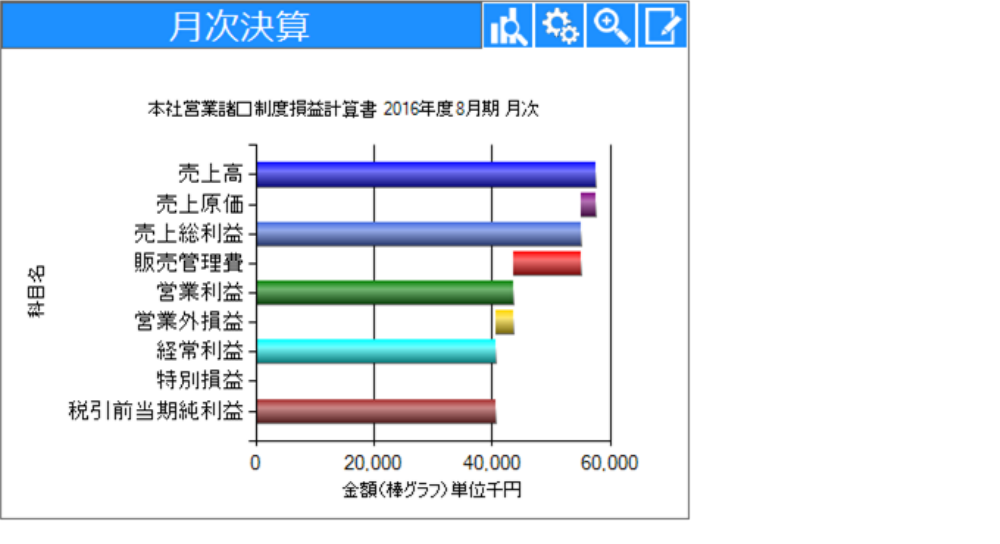

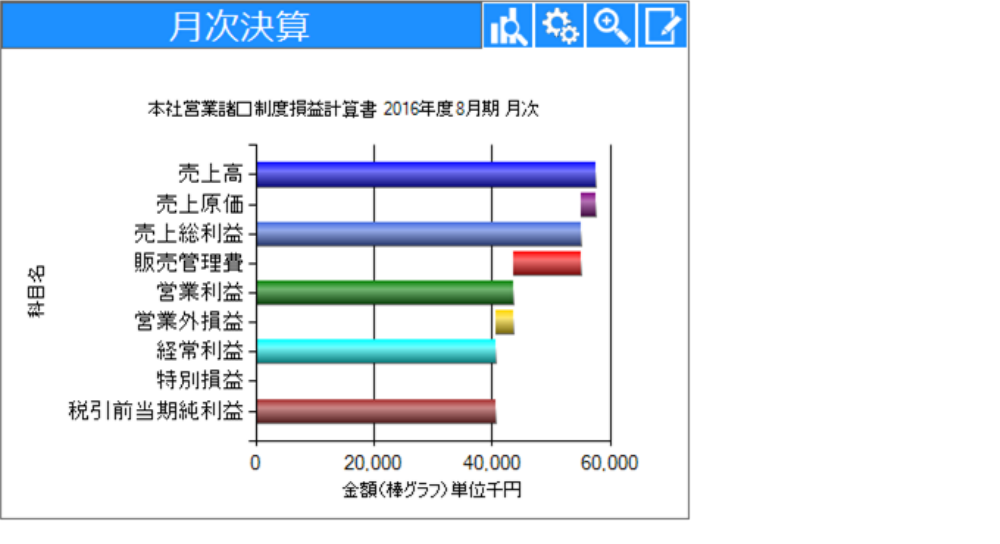

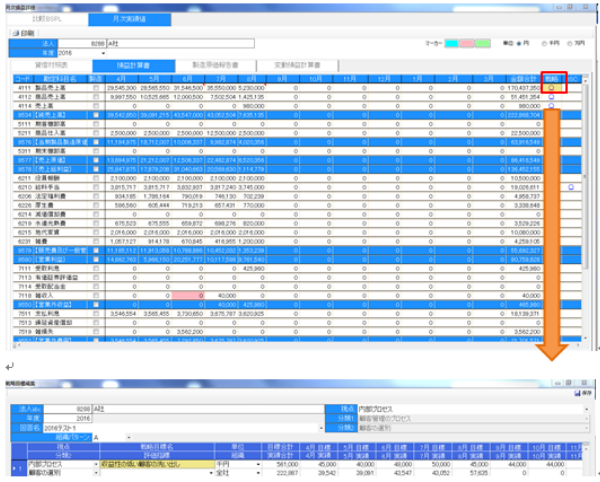

・月次決算

前期比較や予実対比を通して、会社が抱えている問題・課題を把握しましょう。

予算未達の場合は、その原因を検討します。

前期比較や予実対比を通して、会社が抱えている問題・課題を把握しましょう。

予算未達の場合は、その原因を検討します。

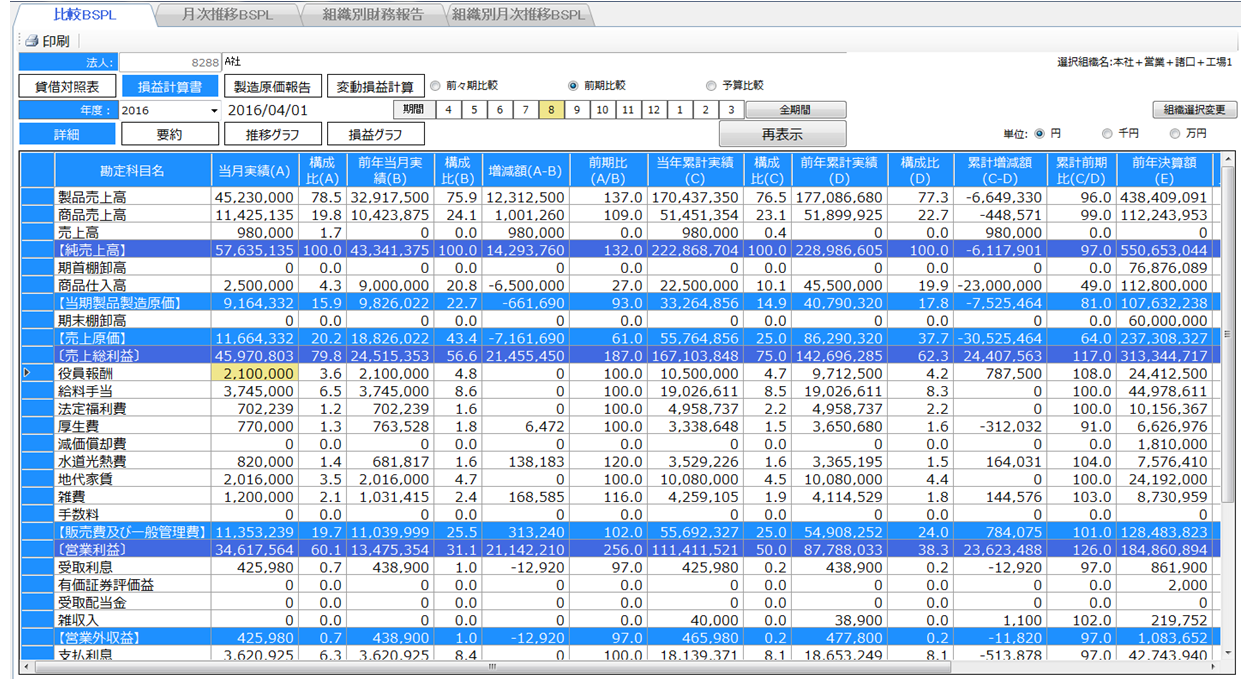

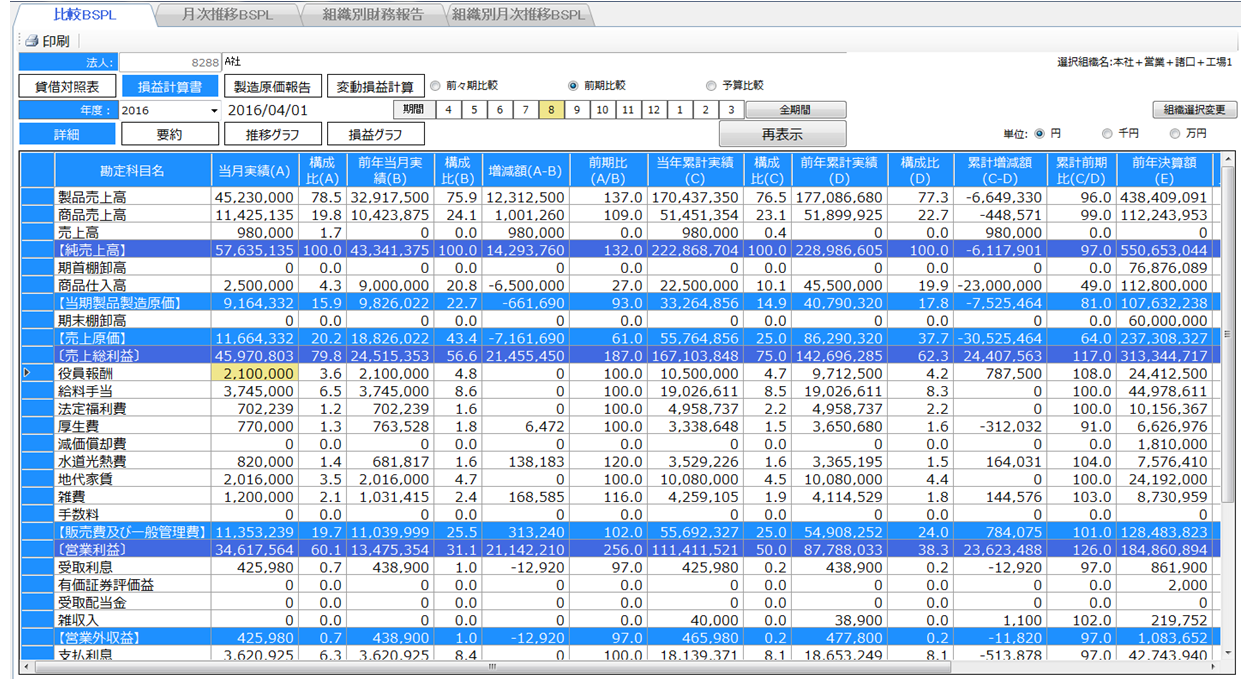

比較BSPL

前期比較・前々期比較・予算比較の3パターンの比較表示ができます。

前期比較・前々期比較・予算比較の3パターンの比較表示ができます。

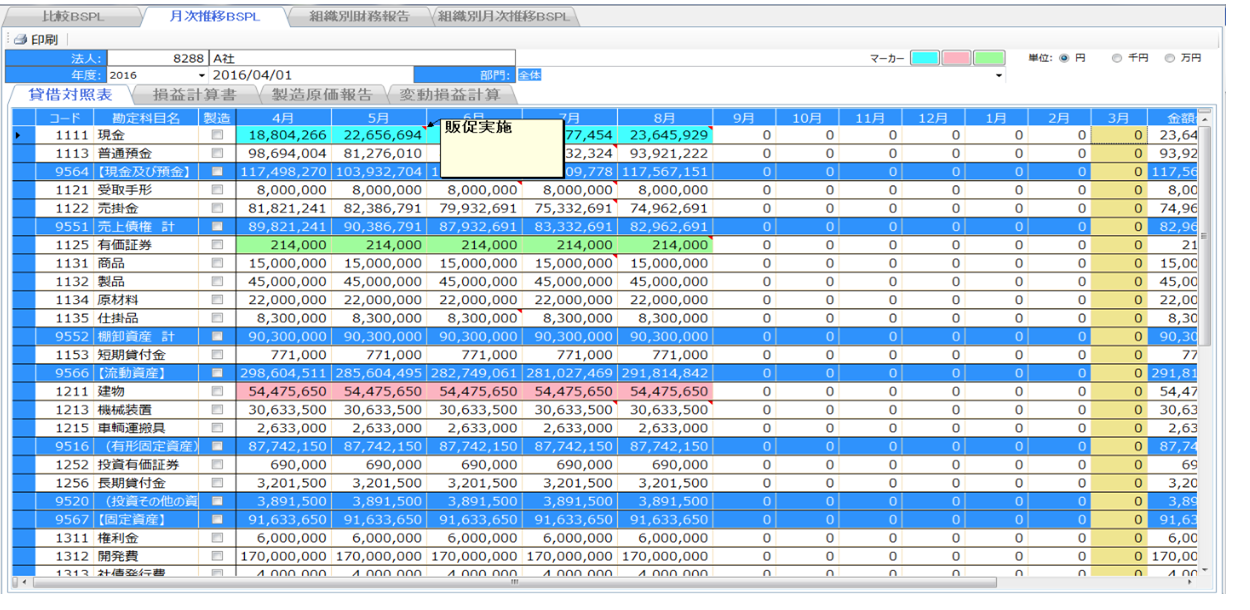

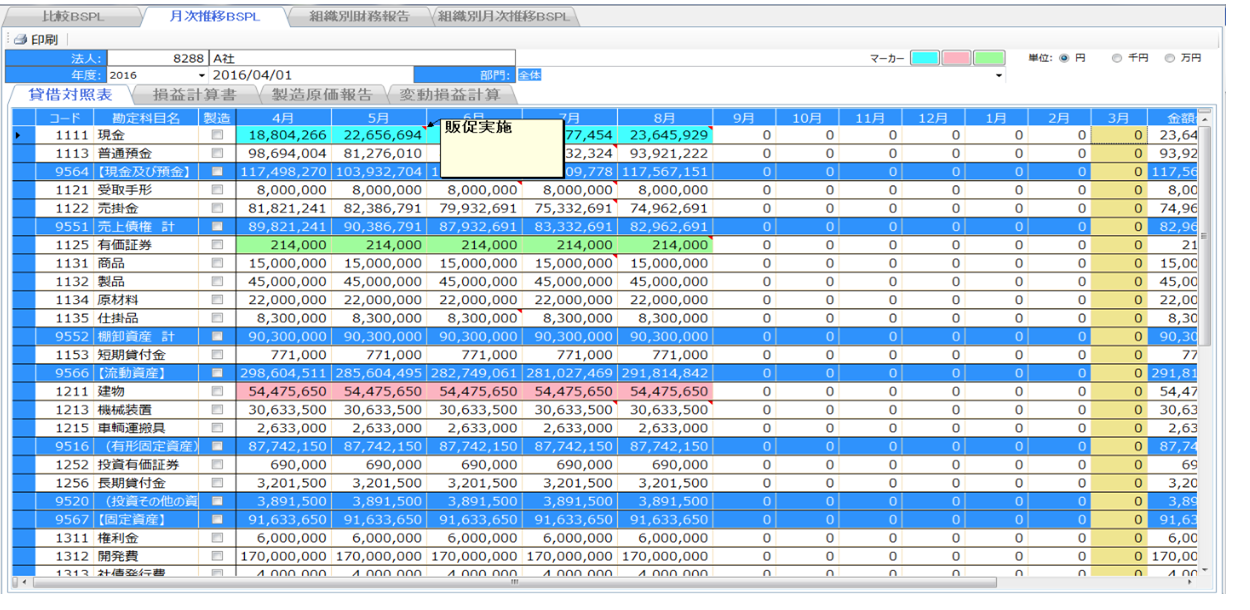

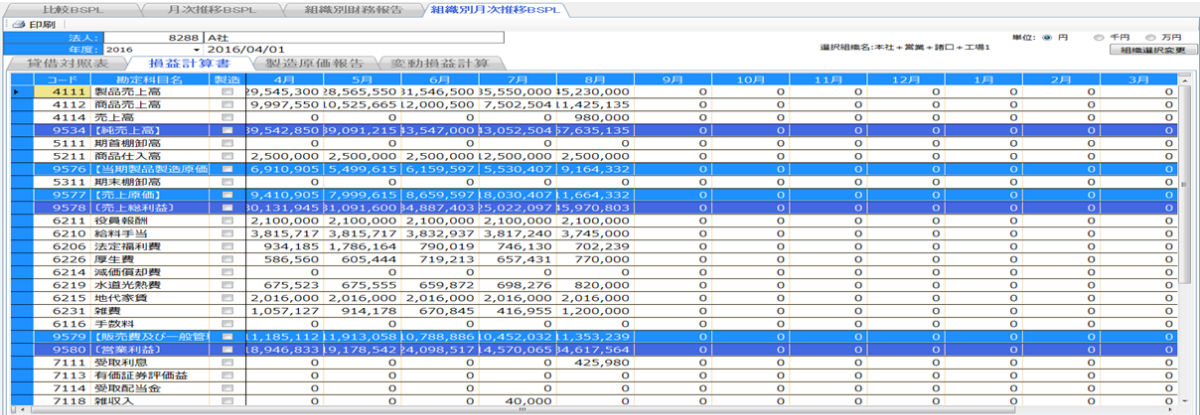

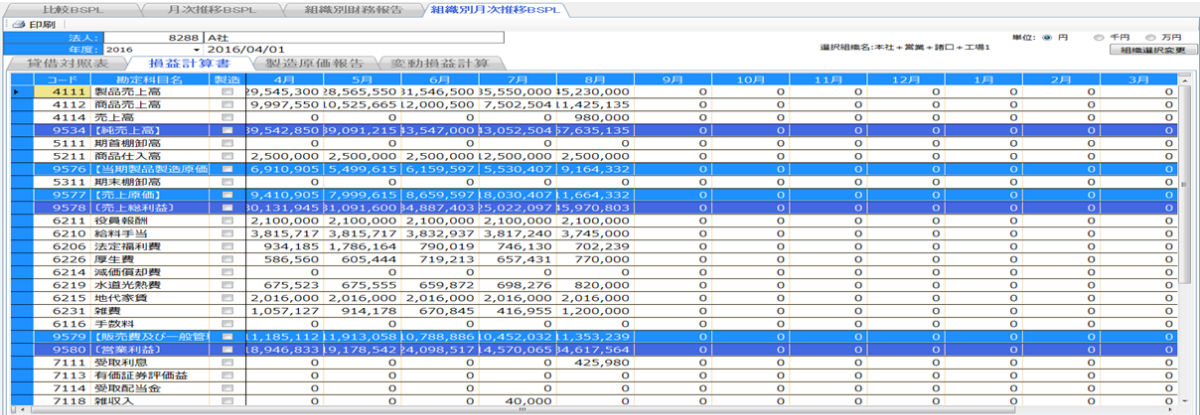

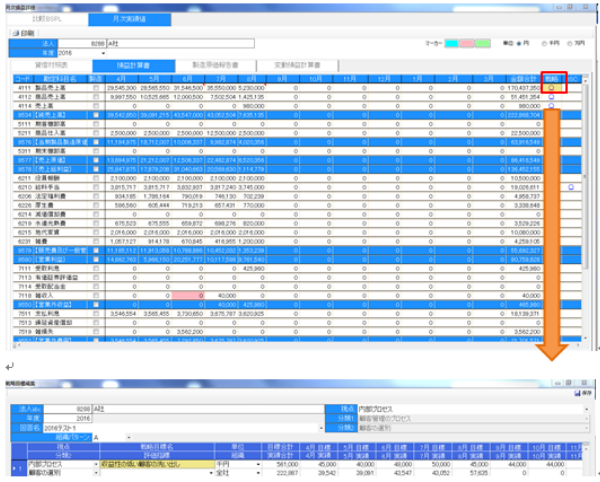

月次推移BSPL

進行期の貸借対照表・損益計算書・製造原価報告書・変動損益計算書を表示します。

検討した内容をメモで記録しておき、また気になる箇所はマーカーで色を付けることで、前回どこを検討したかひと目で分かります。

進行期の貸借対照表・損益計算書・製造原価報告書・変動損益計算書を表示します。

検討した内容をメモで記録しておき、また気になる箇所はマーカーで色を付けることで、前回どこを検討したかひと目で分かります。

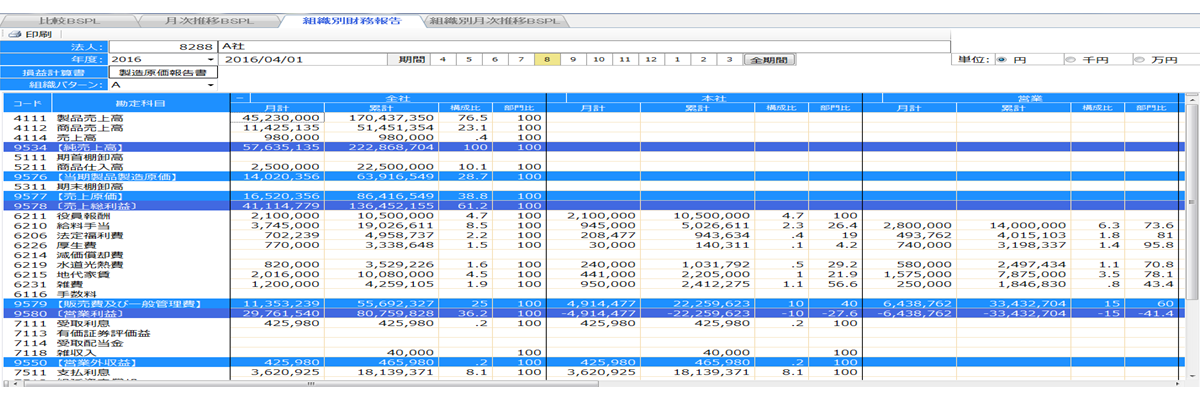

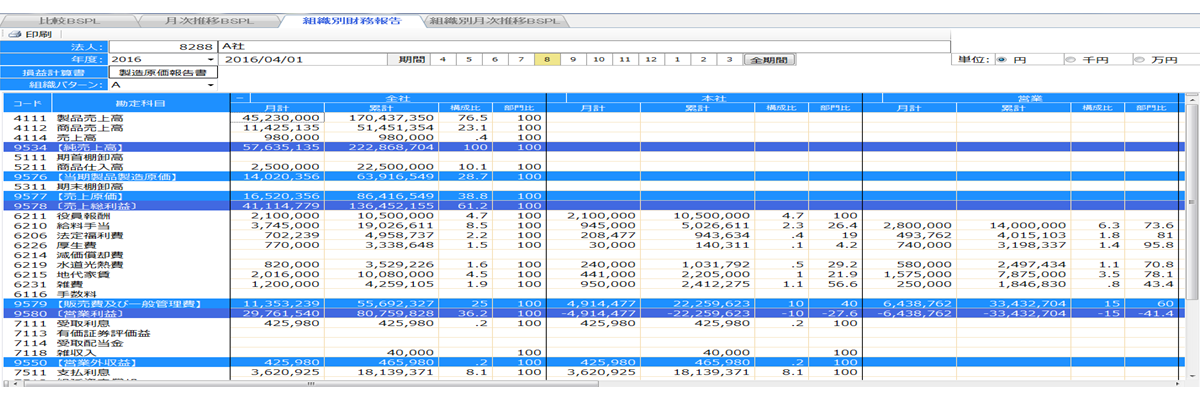

組織別財務報告 組織別月次推移BSPL

会社内の部門を作成していれば、部門ごとのBSPL、推移が表示できます。

会社内の部門を作成していれば、部門ごとのBSPL、推移が表示できます。

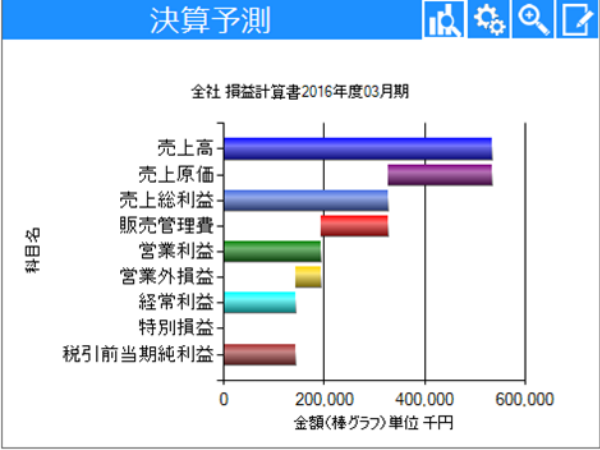

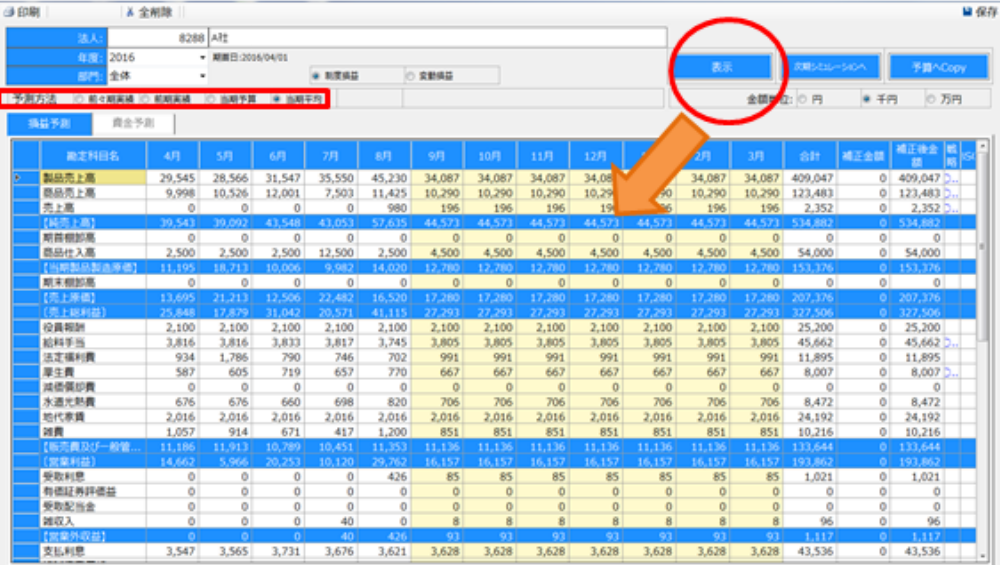

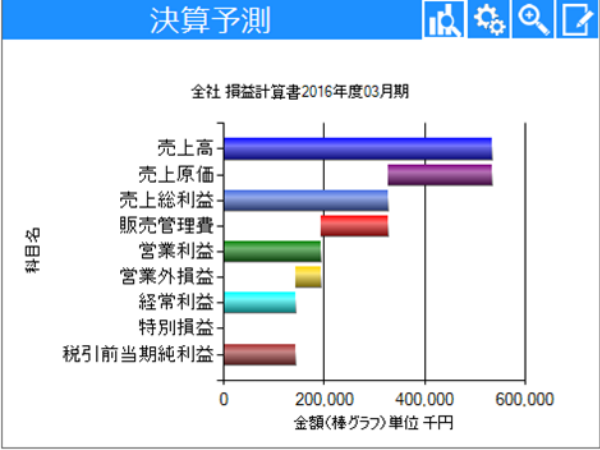

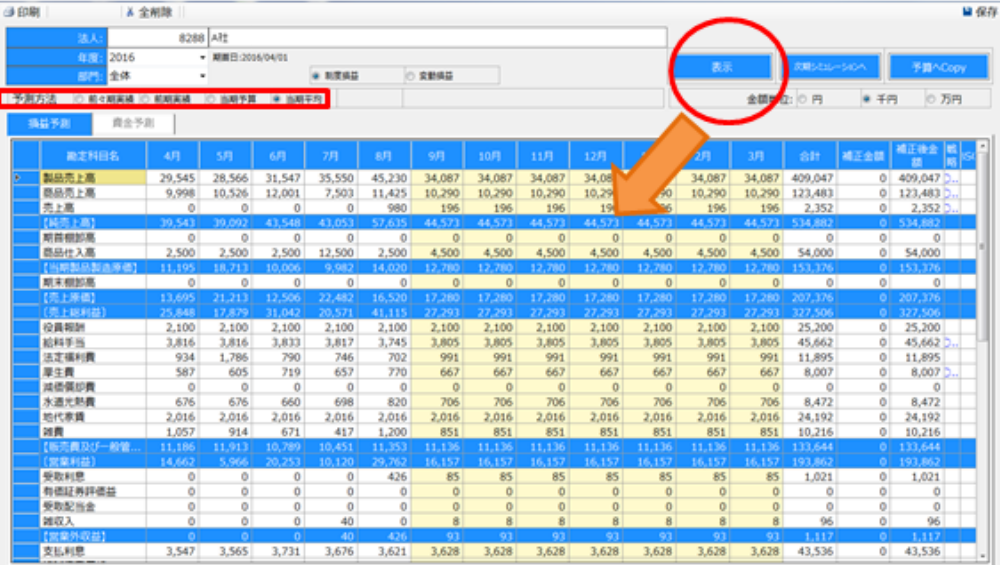

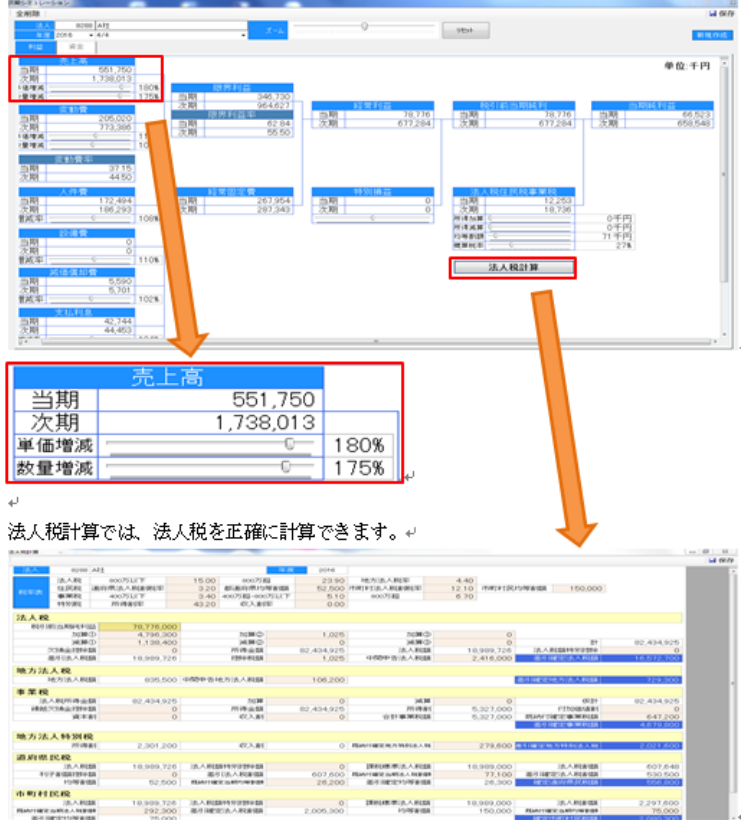

・決算予測

直近の会計データから、決算月までの推移を算出できます。会計データを取り込むだけで、自動で予測できる為、決算対策の検討に

時間を割くことができます。

直近までの会計データから、決算月までの推移を算出できます。会計データを取り込むだけで、自動で予測できるため、決算対策の検討に時間を割くことができます。特殊要因による変動については、手入力で補正を加えることもできます。

直近の会計データから、決算月までの推移を算出できます。会計データを取り込むだけで、自動で予測できる為、決算対策の検討に

時間を割くことができます。

直近までの会計データから、決算月までの推移を算出できます。会計データを取り込むだけで、自動で予測できるため、決算対策の検討に時間を割くことができます。特殊要因による変動については、手入力で補正を加えることもできます。

〇人事総務

従業員の給料や自社株、契約している保険をこちらで一元管理しましょう。

従業員の給料や自社株、契約している保険をこちらで一元管理しましょう。

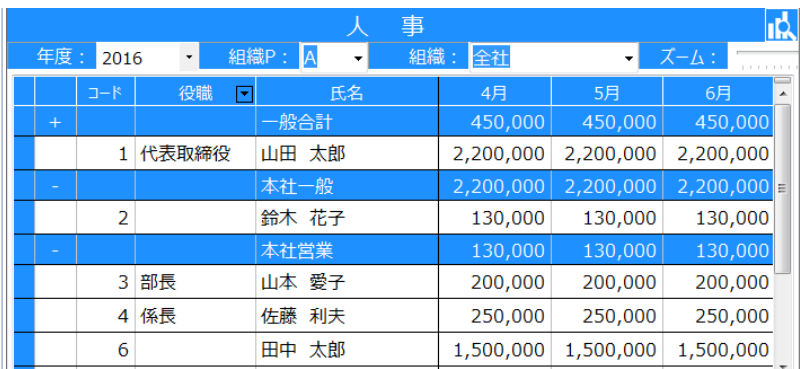

・人事

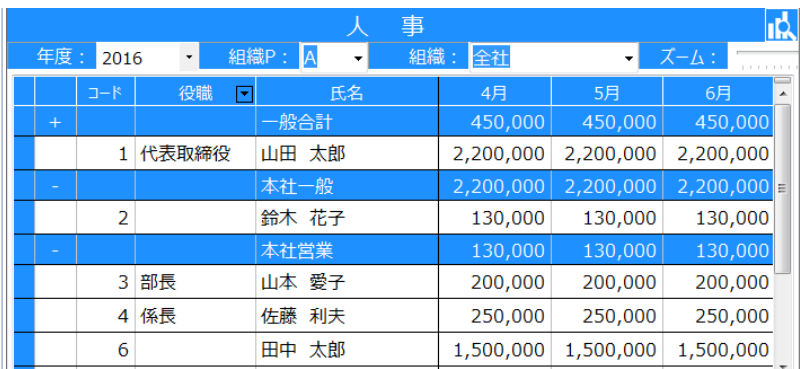

人件費の推移や前年以前との比較ができます。役職や部門の設定をしていれば、役職ごと、部門ごとの集計ができます。

人件費の推移や前年以前との比較ができます。役職や部門の設定をしていれば、役職ごと、部門ごとの集計ができます。

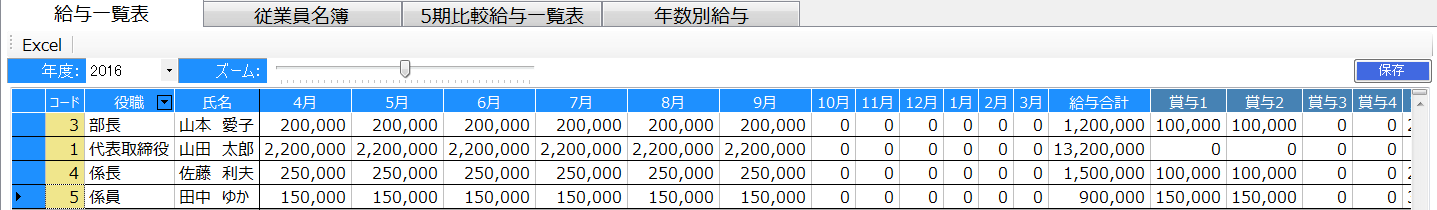

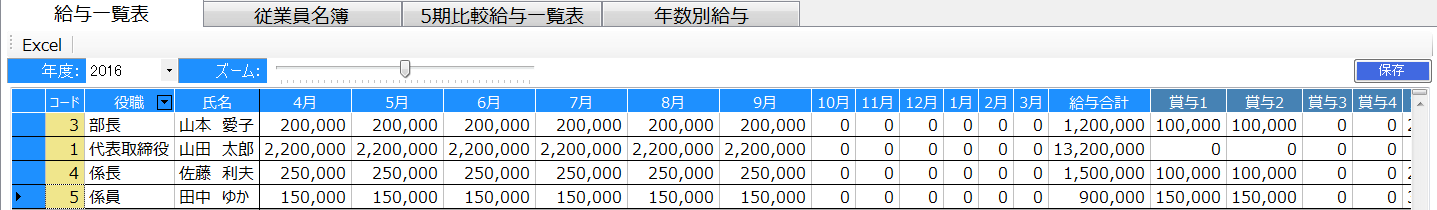

給与一覧表

従業員ごとに毎月の人件費一覧表が表示できます。こちらで給与の入力をしましょう。

従業員ごとに毎月の人件費一覧表が表示できます。こちらで給与の入力をしましょう。

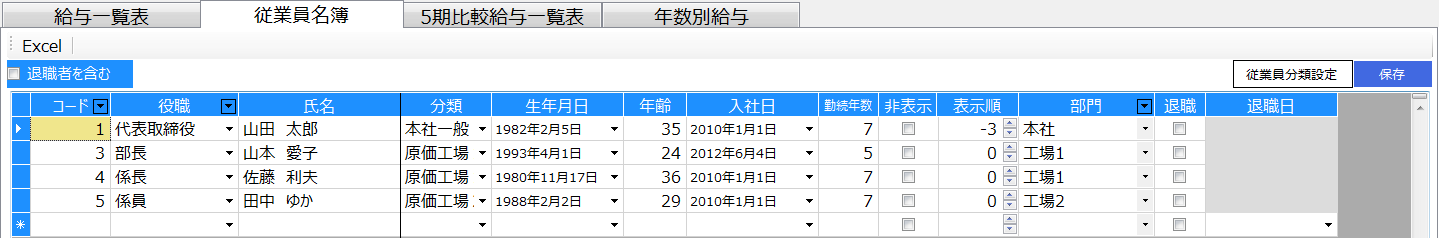

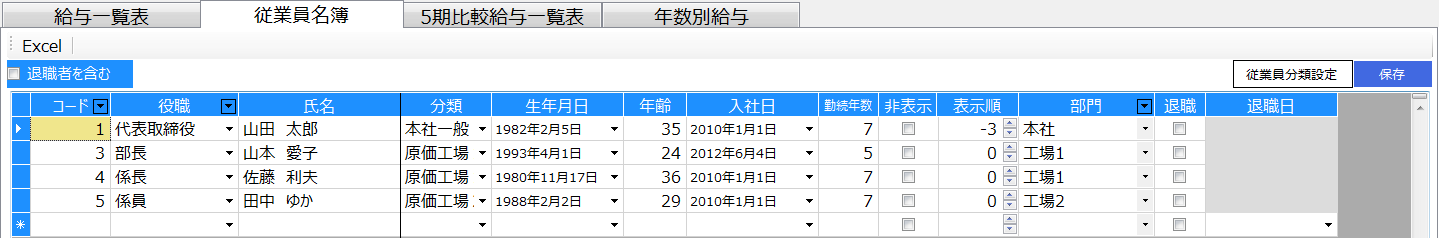

従業員名簿

従業員の登録をしましょう。

役職と部門設定をしておくと、役職・部門ごとに集計ができます。

従業員の登録をしましょう。

役職と部門設定をしておくと、役職・部門ごとに集計ができます。

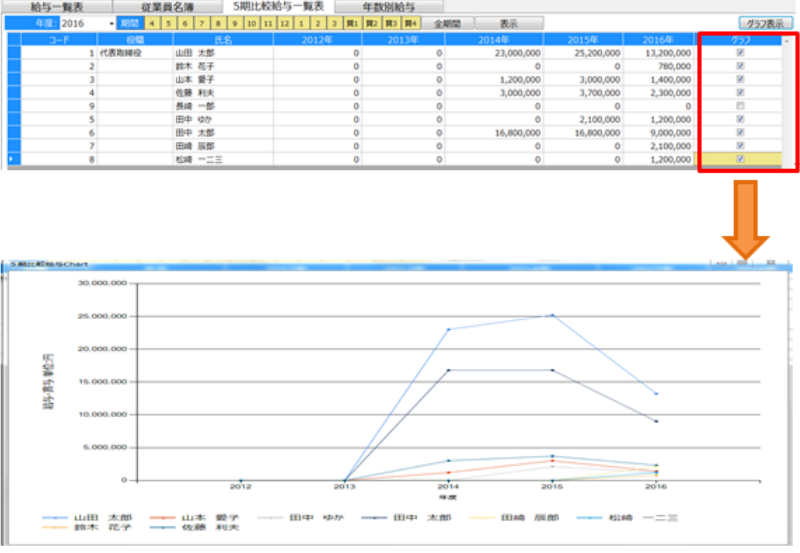

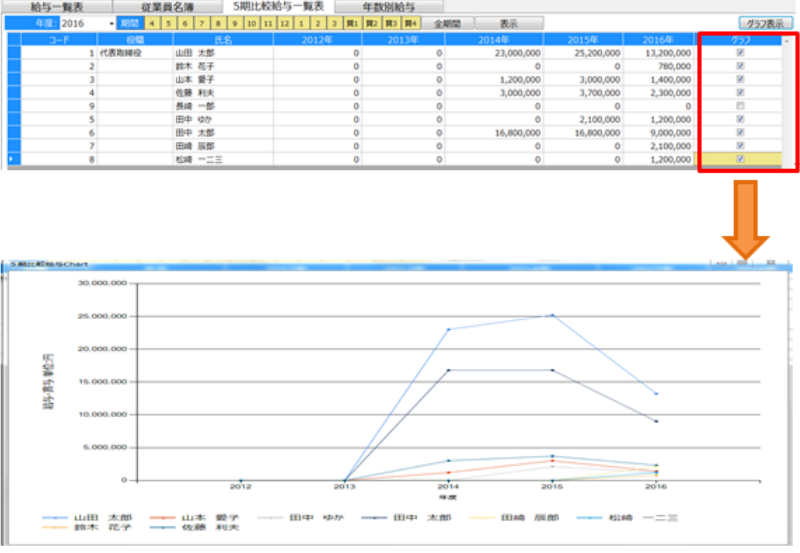

5期比較給与一覧

直近5期間の給与を一覧で表示できます。グラフにチェックをつけると、給与の推移をグラフ化できます。

直近5期間の給与を一覧で表示できます。グラフにチェックをつけると、給与の推移をグラフ化できます。

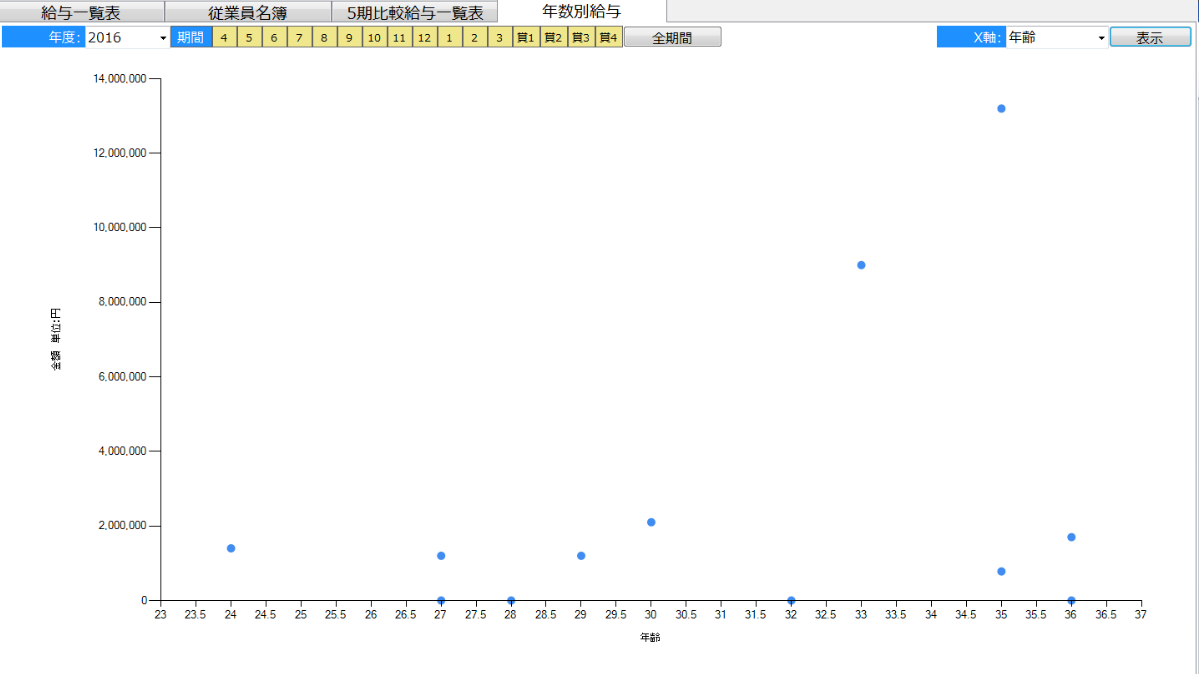

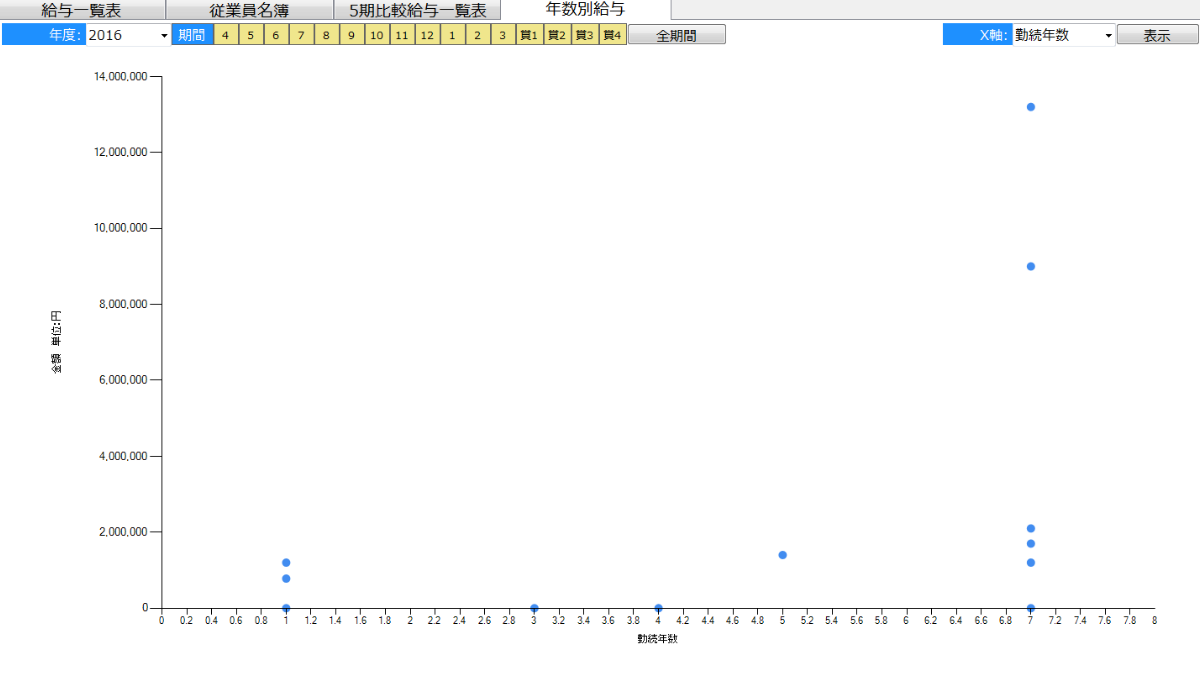

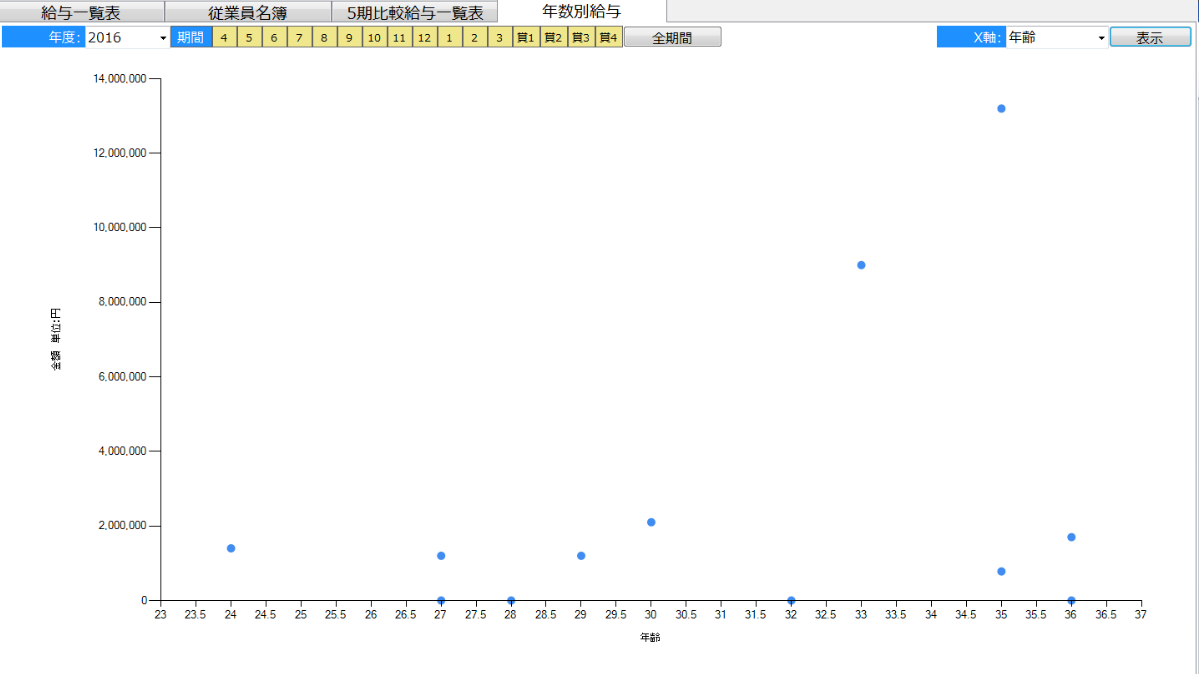

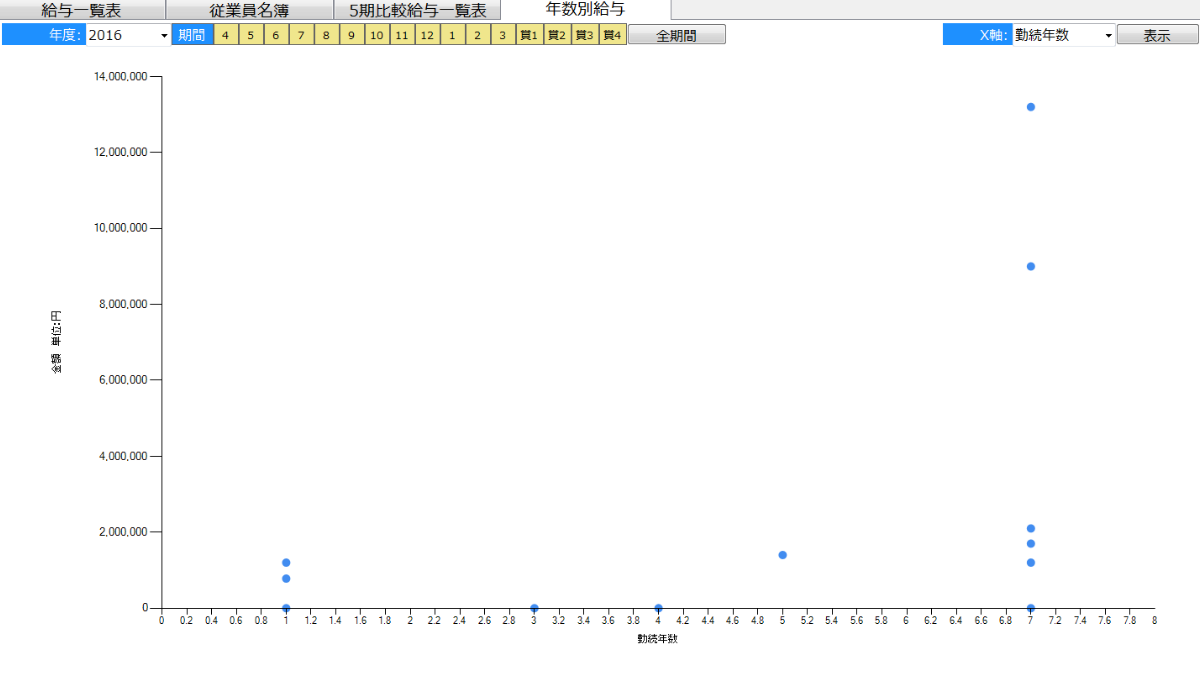

給与散布図

年度毎にX軸を年齢もしくは勤続年数を選択することで、給与の散布図が表示されます。

X軸:年齢

X軸:勤続年数

年度毎にX軸を年齢もしくは勤続年数を選択することで、給与の散布図が表示されます。

X軸:年齢

X軸:勤続年数

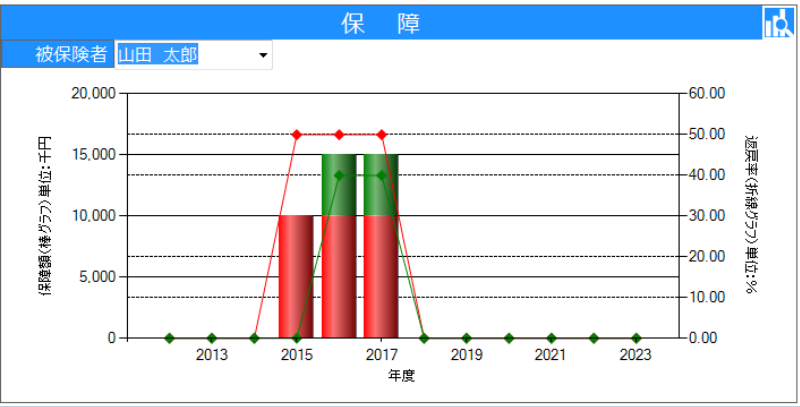

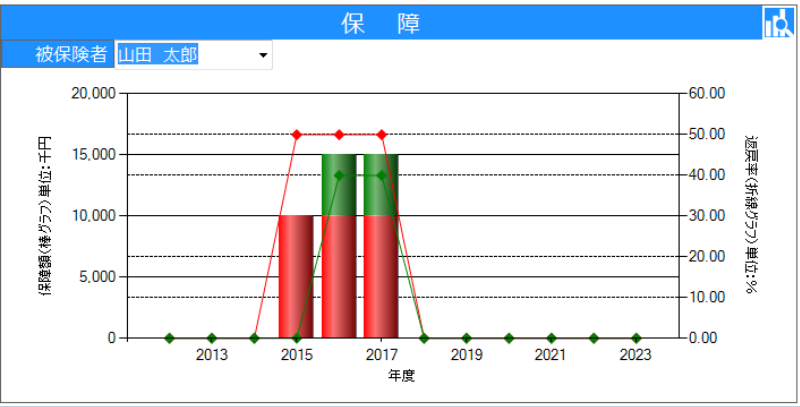

・保障

どの保険に、誰が加入しているか把握しましょう。

登録した被保険者毎に、保障額と解約返戻率の推移をグラフ化できます。

どの保険に、誰が加入しているか把握しましょう。

登録した被保険者毎に、保障額と解約返戻率の推移をグラフ化できます。

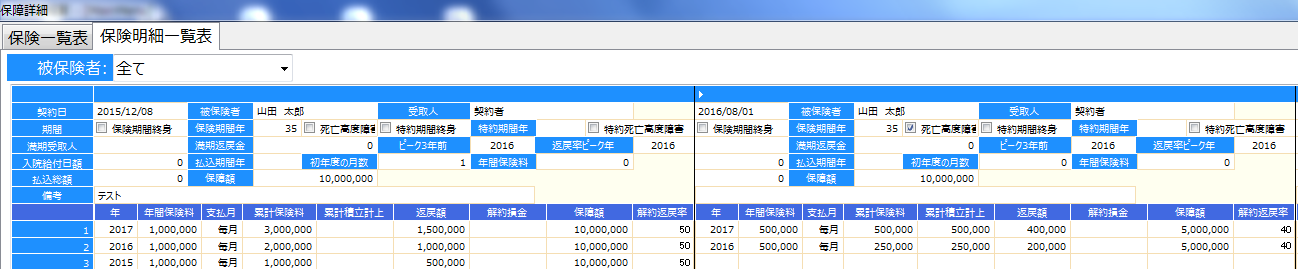

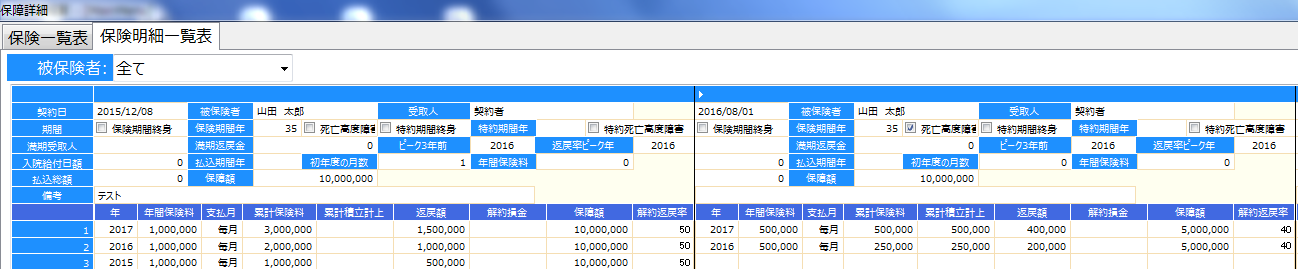

保険一覧表

保険一覧表では、契約日や被保険者、保証額、保障期間、払込期間、解約返戻金のピーク管理、保険料等を登録できます。

また、保険会社より発行される保険証券や設計書をPDFファイル形式で取り込むこともできます。

保険一覧表では、契約日や被保険者、保証額、保障期間、払込期間、解約返戻金のピーク管理、保険料等を登録できます。

また、保険会社より発行される保険証券や設計書をPDFファイル形式で取り込むこともできます。

保険明細一覧表

保険一覧表の入力が終わったら、保険明細一覧表を開きましょう。登録した被保険者ごとに集計をかけることができますので、誰がどんな保険に加入しているのかひと目で

わかります。

保険一覧表の入力が終わったら、保険明細一覧表を開きましょう。登録した被保険者ごとに集計をかけることができますので、誰がどんな保険に加入しているのかひと目で

わかります。

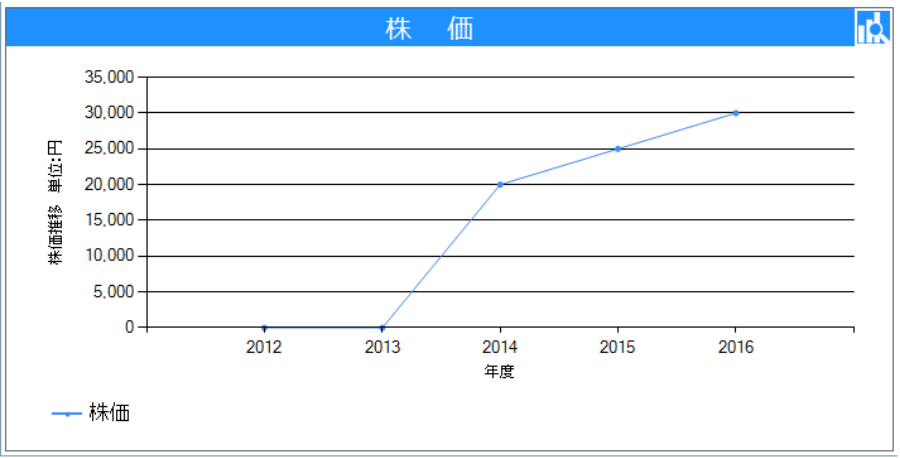

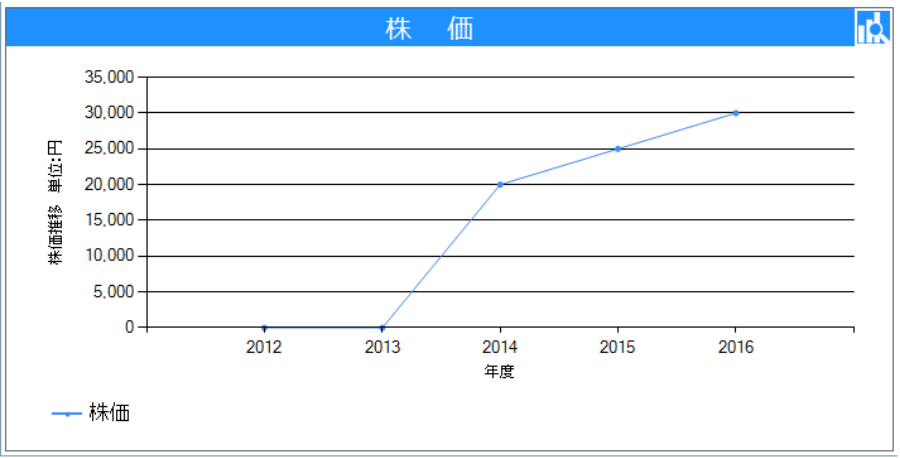

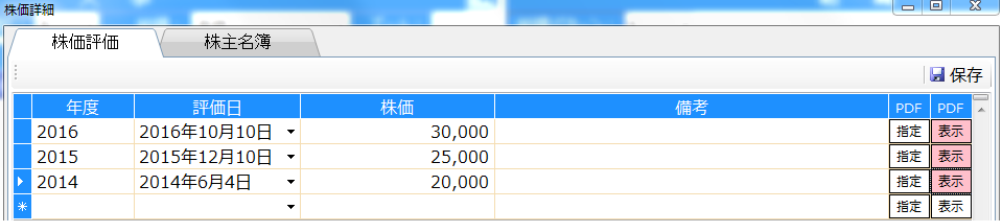

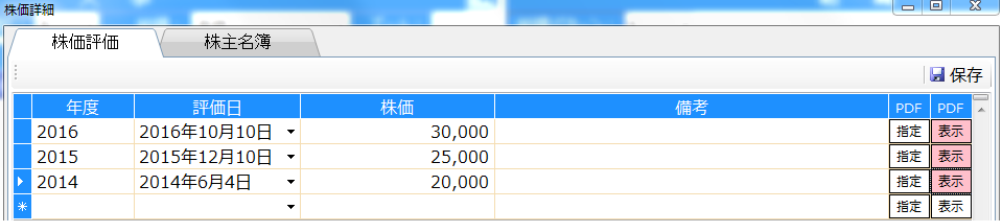

・株価

株式を一元管理しましょう。株価評価を入力することで、株価の推移が表示されます。

株式を一元管理しましょう。株価評価を入力することで、株価の推移が表示されます。

株価評価

株価を評価した年度ごとに、年度・評価日・株価を一覧で管理できます。

株価評価に使用した資料もPDFファイル形式で保存できます。

株価を評価した年度ごとに、年度・評価日・株価を一覧で管理できます。

株価評価に使用した資料もPDFファイル形式で保存できます。

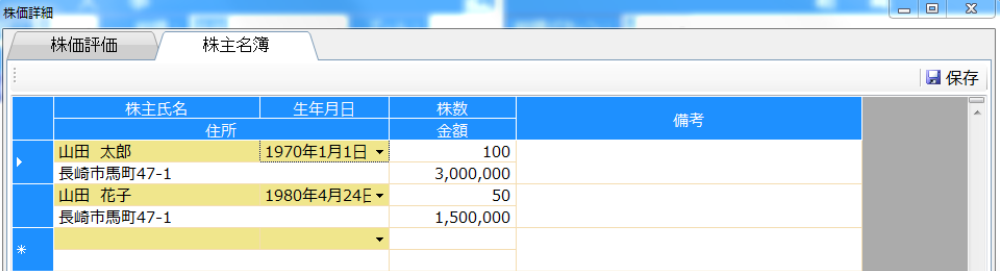

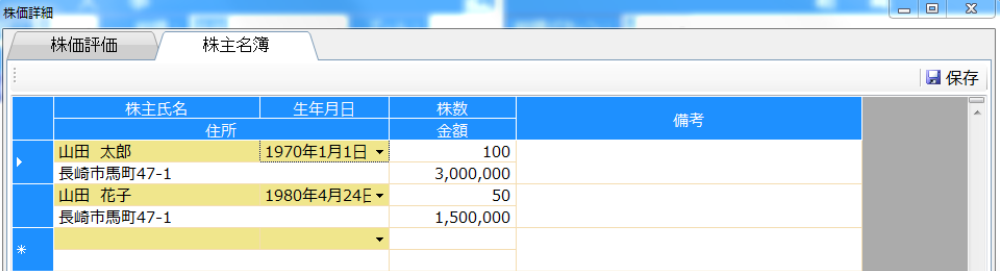

株価名簿

株主の管理ができます。持株数や株価について、一覧で管理できます。

株主の管理ができます。持株数や株価について、一覧で管理できます。

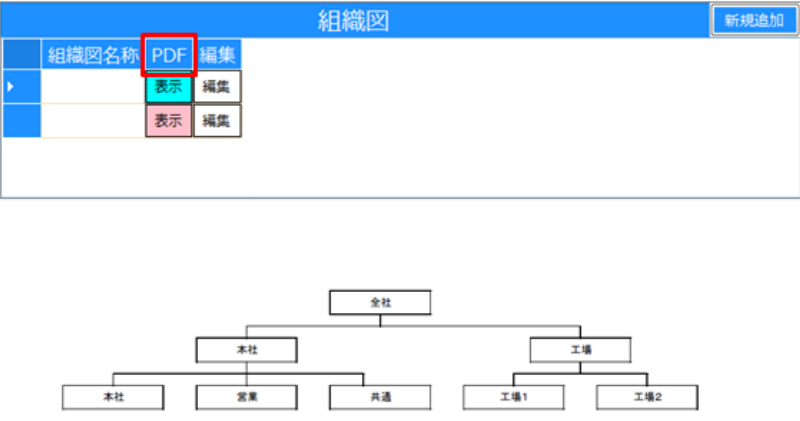

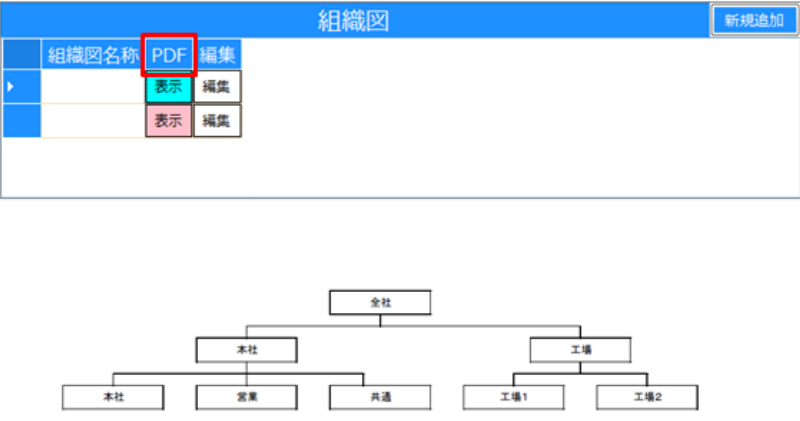

・組織図

会社の組織図をPDFファイル形式で保存・表示ができます。

会社の組織図をPDFファイル形式で保存・表示ができます。

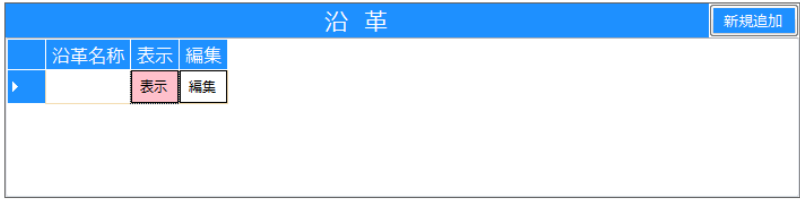

・沿革

事業沿革の入力がこちらでできますので、会社が、いつ、どこで開業し、現在までどのように変わってきたかを入力しましょう。

事業沿革の入力がこちらでできますので、会社が、いつ、どこで開業し、現在までどのように変わってきたかを入力しましょう。

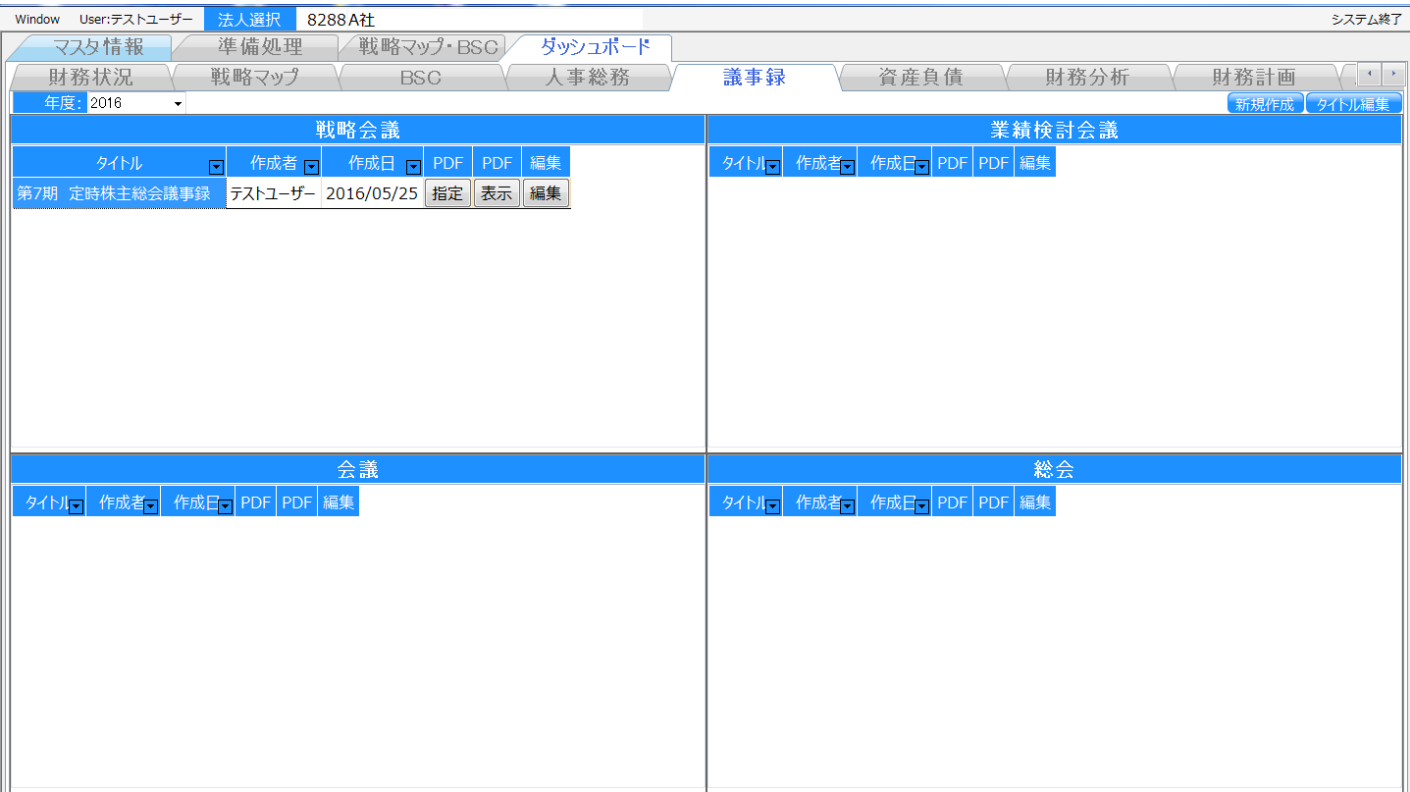

〇議事録

大事な会議や打ち合わせの内容を紙で保管しておくと、保管スペース等にコストがかかるうえに、後で書類を探し出すのにも

手間がかかり、紛失する危険性もあります。こちらで電子データ化して保存しておきましょう。

大事な会議や打ち合わせの内容を紙で保管しておくと、保管スペース等にコストがかかるうえに、後で書類を探し出すのにも

手間がかかり、紛失する危険性もあります。こちらで電子データ化して保存しておきましょう。

〇資産負債

会社が保有する資産負債を把握しましょう。

会社が保有する資産負債を把握しましょう。

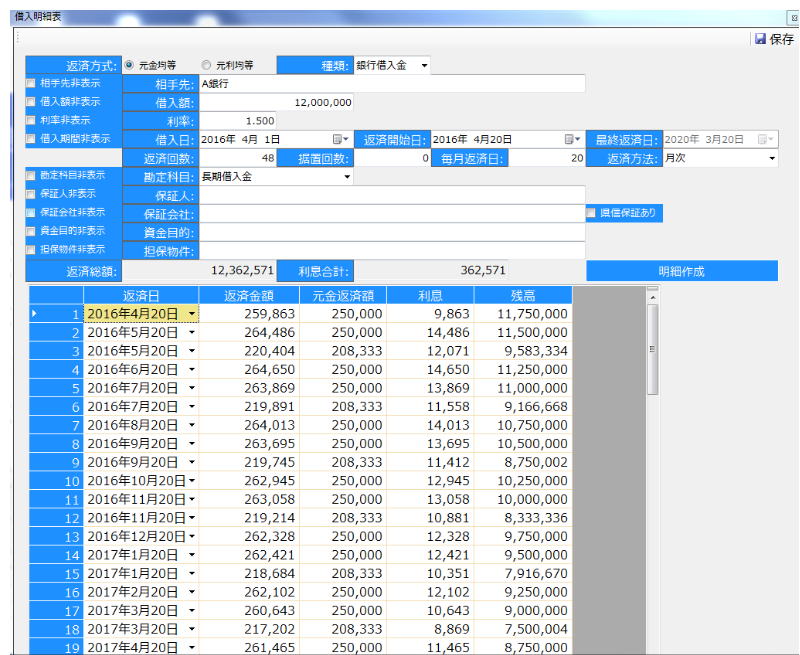

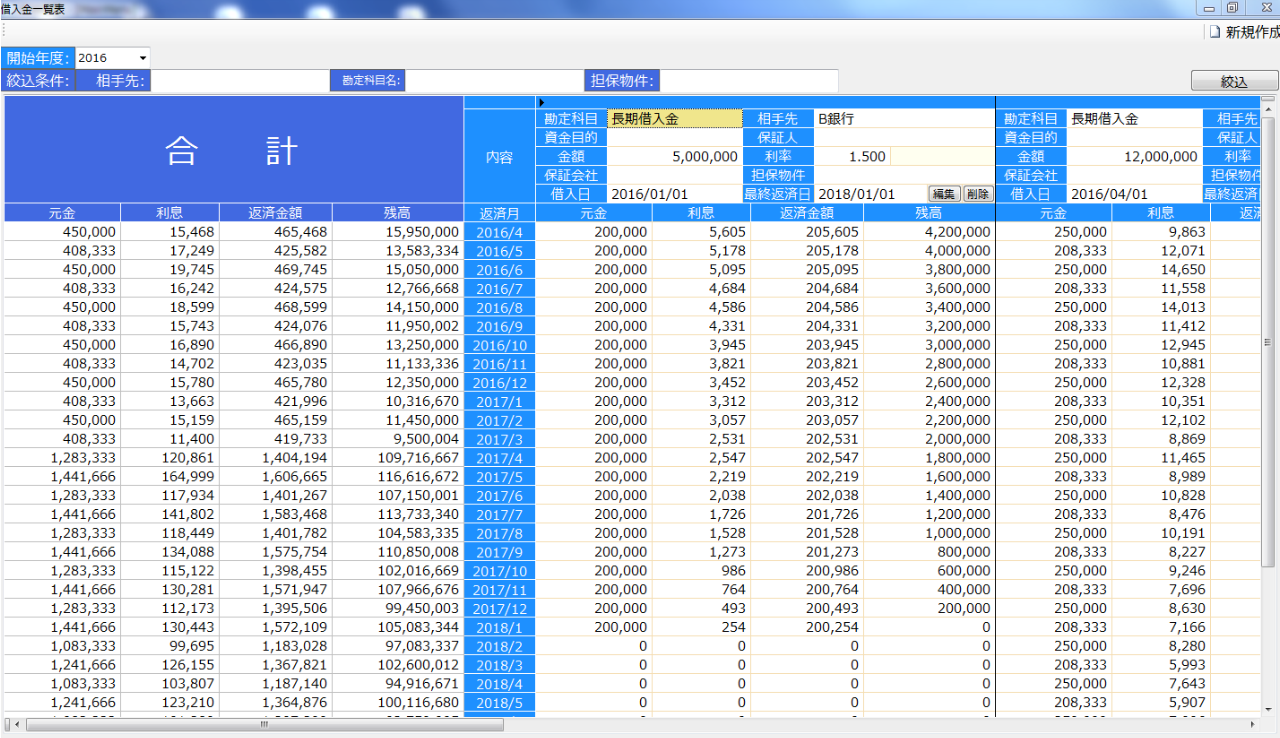

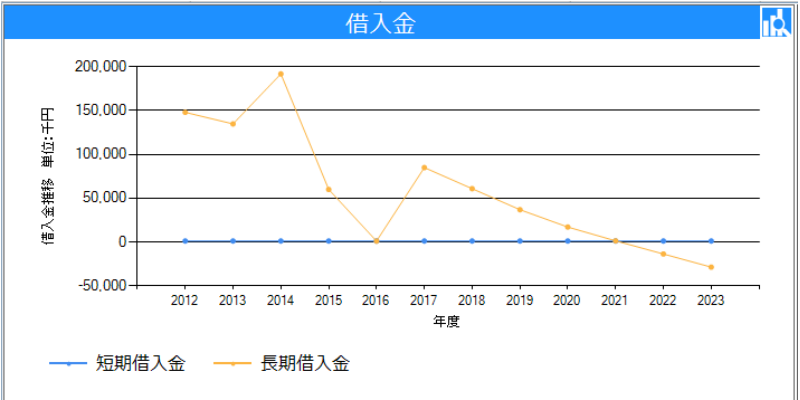

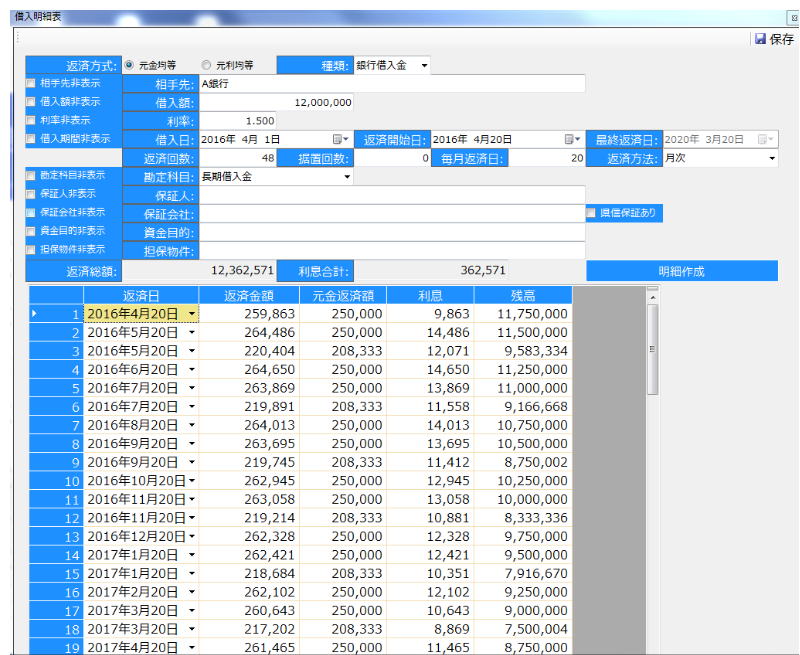

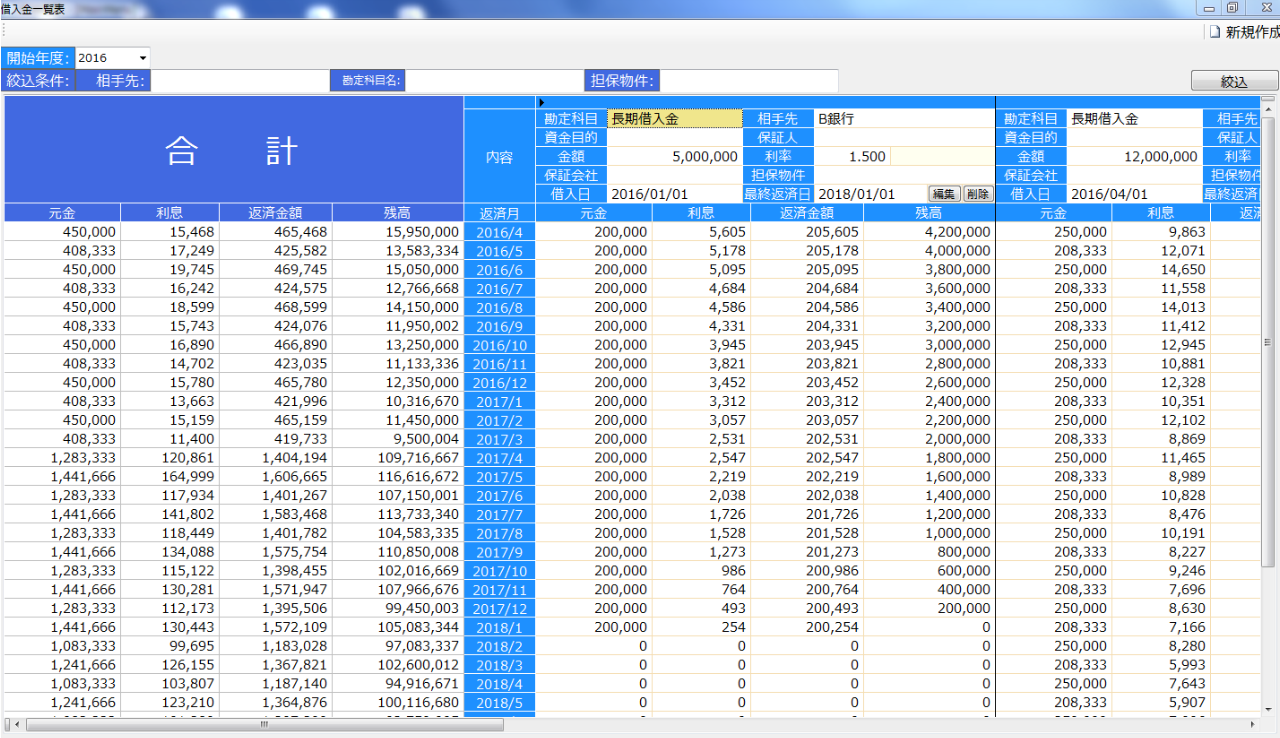

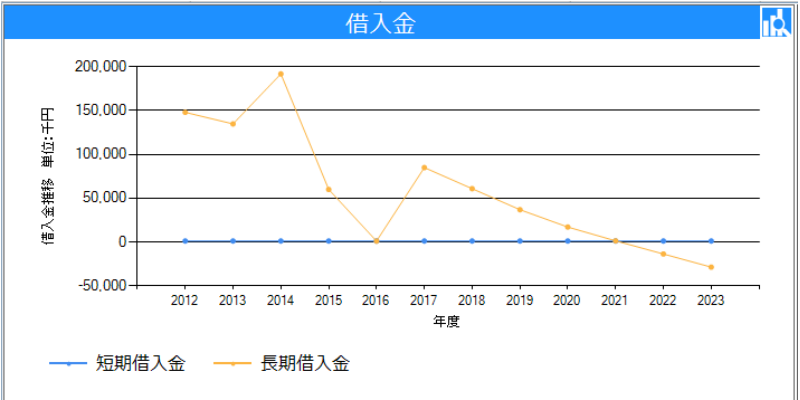

・借入金

会社の借入金がどれだけあるのか把握しましょう。

まずは、借入明細表を作成しましょう。借入額、利率、返済回数を入力すると返済予定表を自動で作成します。

借入明細表の入力が終わったら、借入金一覧表でどれだけ借入をしているのか把握しましょう。

借入先、勘定科目、担保物件ごとに集計もできます。

借入金の推移もグラフで表示されますので、ひと目で借入金の推移が把握できます。

会社の借入金がどれだけあるのか把握しましょう。

まずは、借入明細表を作成しましょう。借入額、利率、返済回数を入力すると返済予定表を自動で作成します。

借入明細表の入力が終わったら、借入金一覧表でどれだけ借入をしているのか把握しましょう。

借入先、勘定科目、担保物件ごとに集計もできます。

借入金の推移もグラフで表示されますので、ひと目で借入金の推移が把握できます。

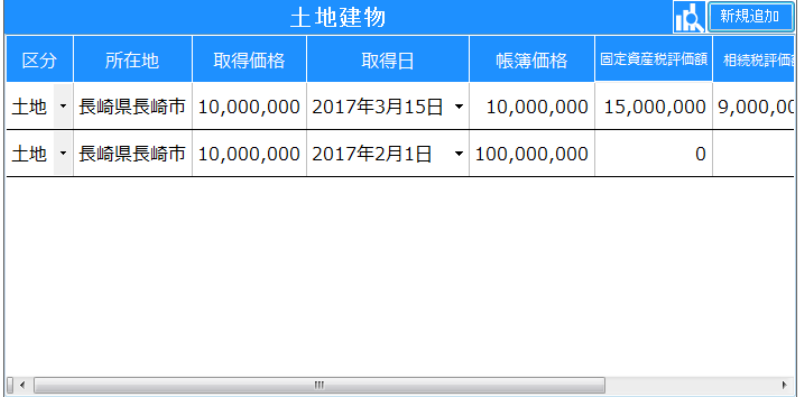

・土地建物

会社が保有する土地と建物を、帳簿の価格だけではなく、固定資産税評価額、相続税評価額等が登録できます。売却、相続、贈与等固定資産の所有者が変わる際にスムーズな対応ができるようにしましょう。

会社が保有する土地と建物を、帳簿の価格だけではなく、固定資産税評価額、相続税評価額等が登録できます。売却、相続、贈与等固定資産の所有者が変わる際にスムーズな対応ができるようにしましょう。

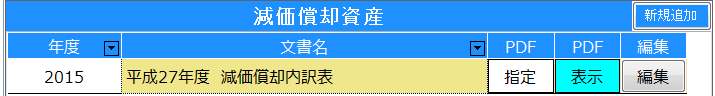

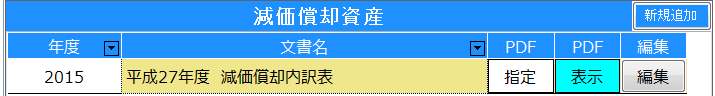

・減価償却資産明細表

償却資産明細をPDFファイル形式で保存していつでも確認できるようにしましょう。

車両等の管理台帳も同様に保存・管理できます。

償却資産明細をPDFファイル形式で保存していつでも確認できるようにしましょう。

車両等の管理台帳も同様に保存・管理できます。

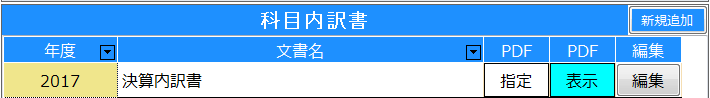

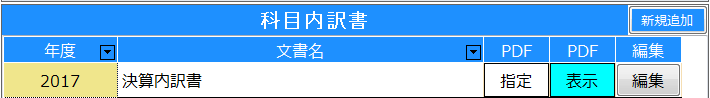

・科目内訳書

売掛金や買掛金等、資金繰りを検討する上で重要な科目について、別途読み込みをしておくことで、いつでも最新の内訳を確認できます。

売掛金や買掛金等、資金繰りを検討する上で重要な科目について、別途読み込みをしておくことで、いつでも最新の内訳を確認できます。

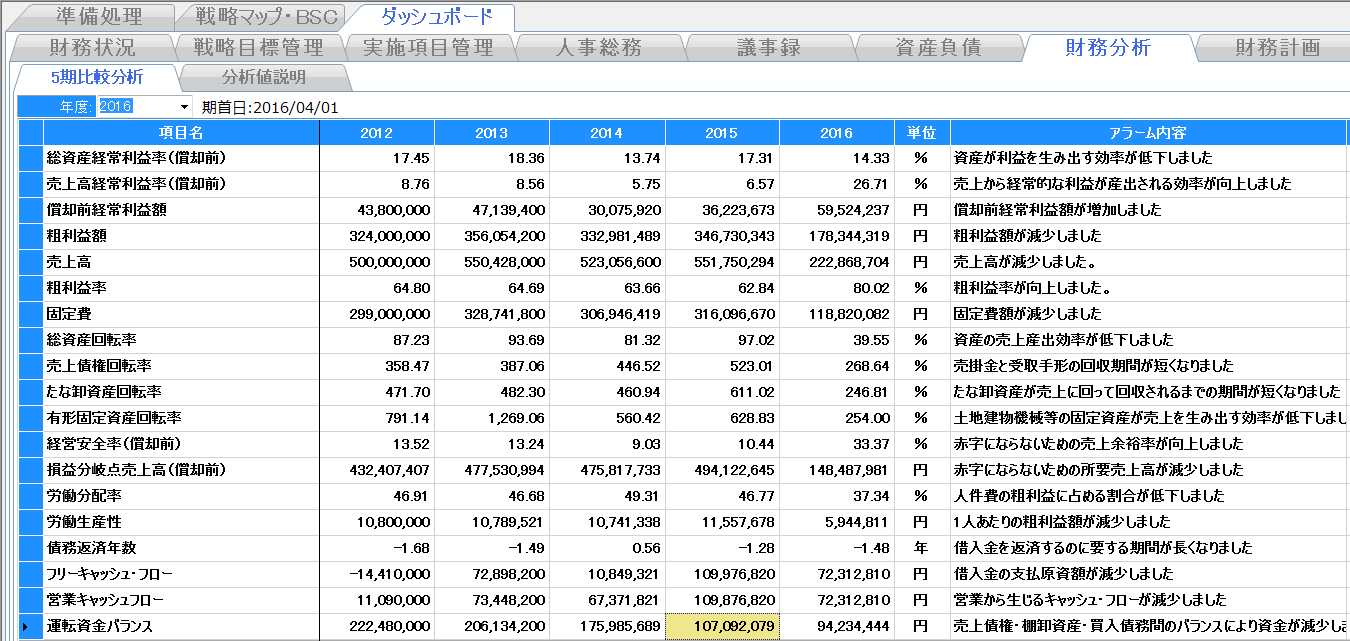

〇財務分析

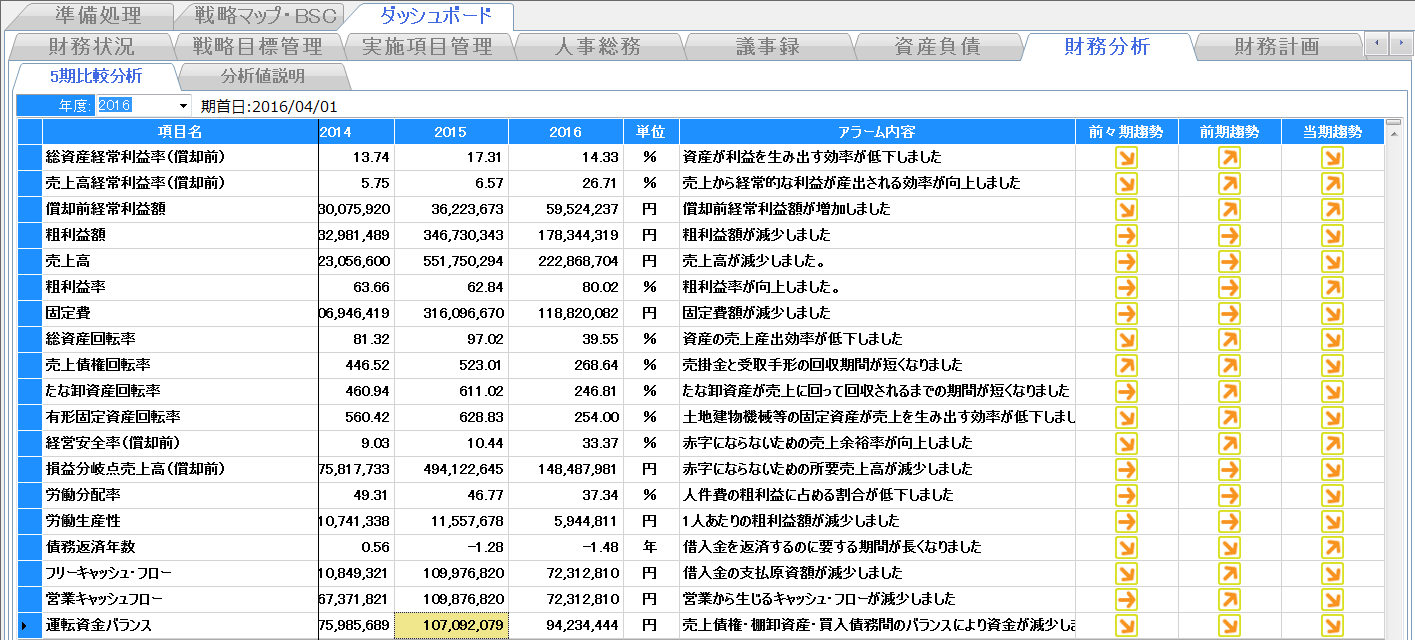

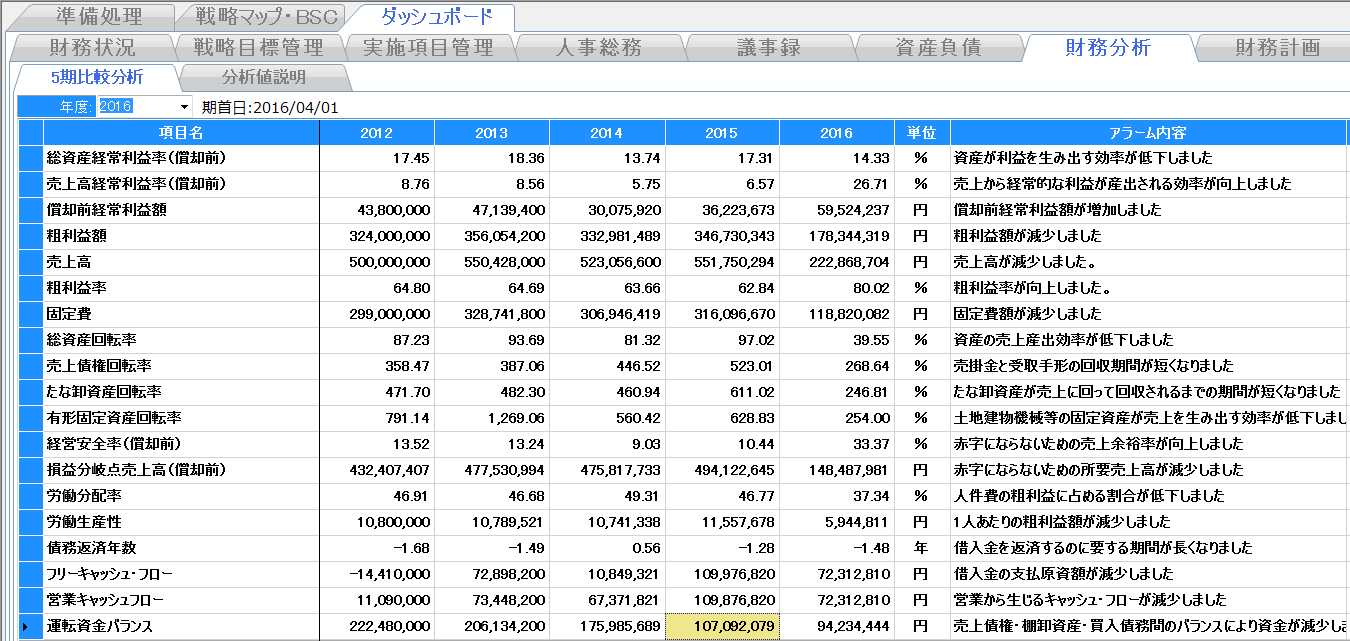

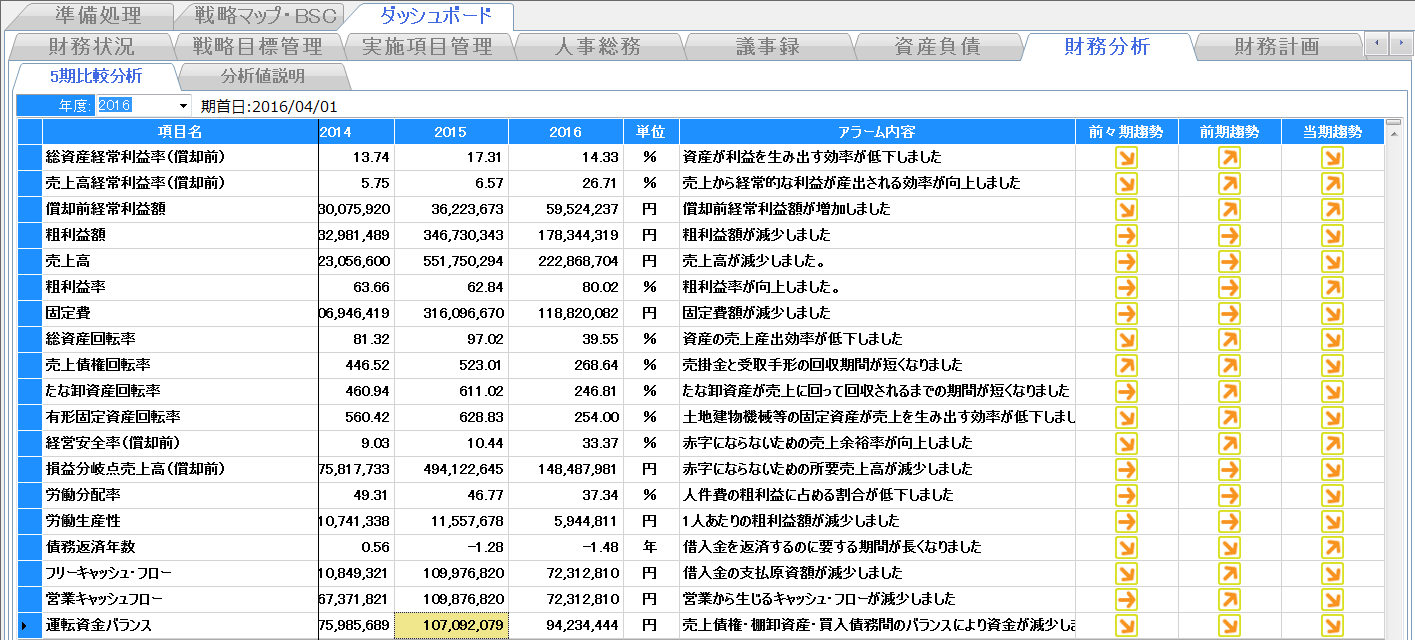

・5期比較分析

5期分の財務分析値等の推移とアラーム内容が表示されます。アラーム内容には、5期分の推移を分析した結果、検討すべき内容が表示されています。

画面右側では財務分析指数等の推移を表示しています。こちらで経営状況の推移を把握しましょう。

5期分の財務分析値等の推移とアラーム内容が表示されます。アラーム内容には、5期分の推移を分析した結果、検討すべき内容が表示されています。

画面右側では財務分析指数等の推移を表示しています。こちらで経営状況の推移を把握しましょう。

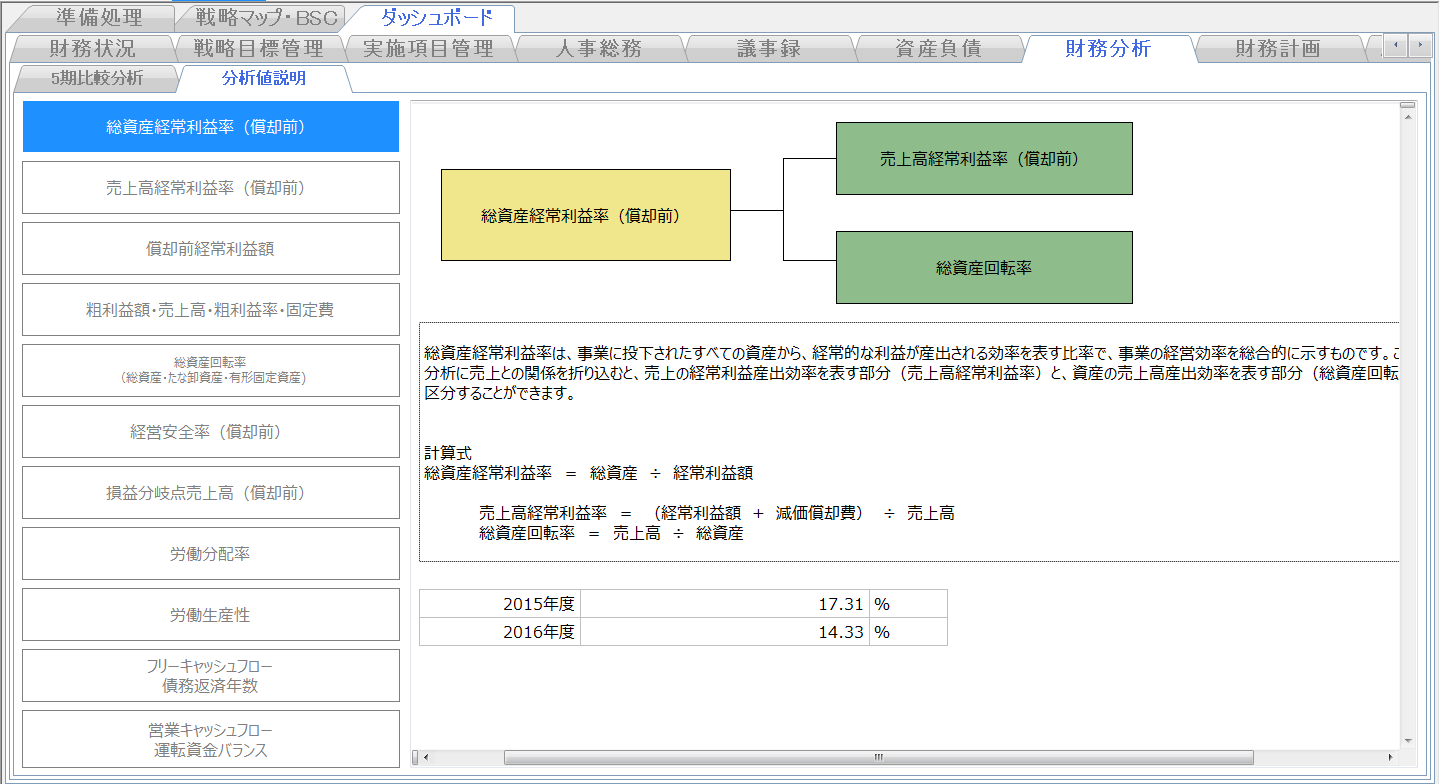

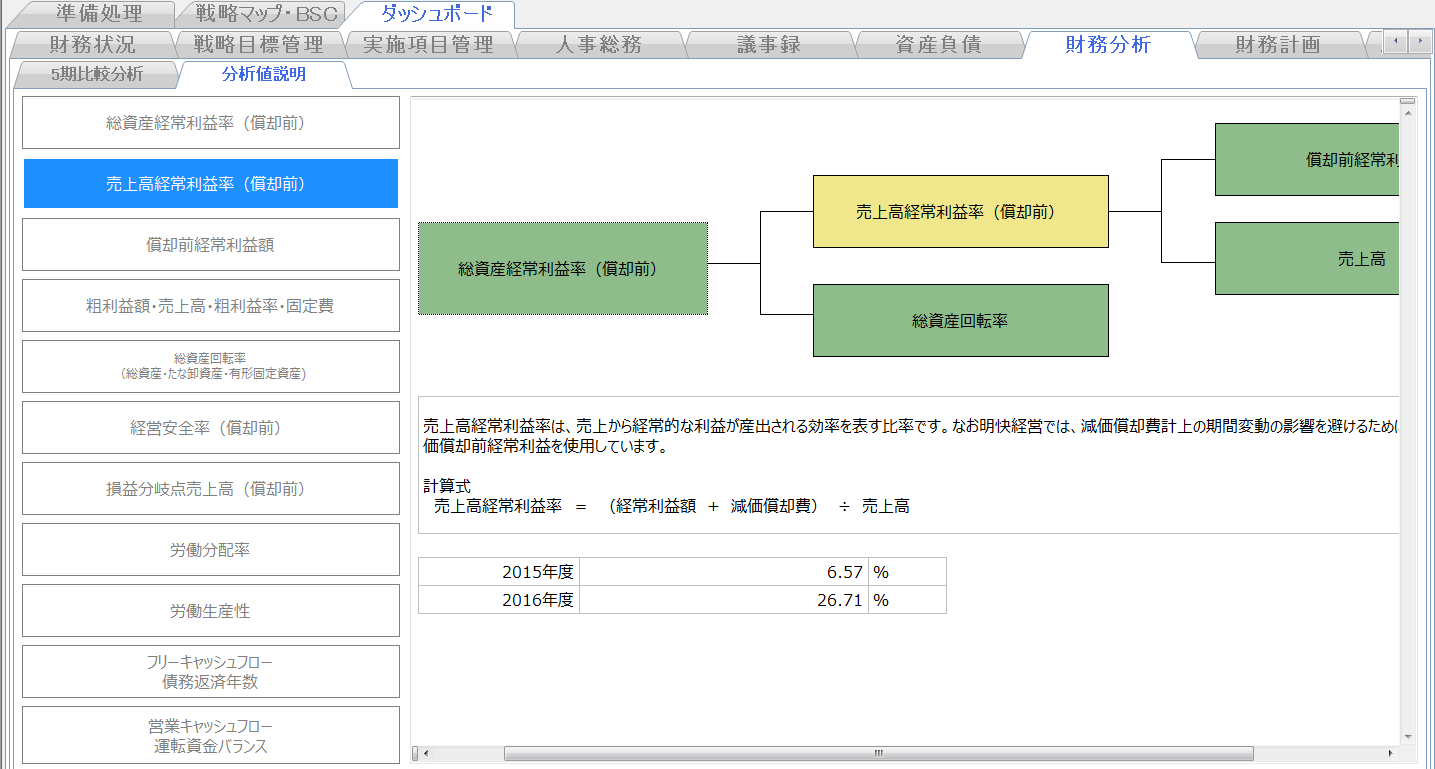

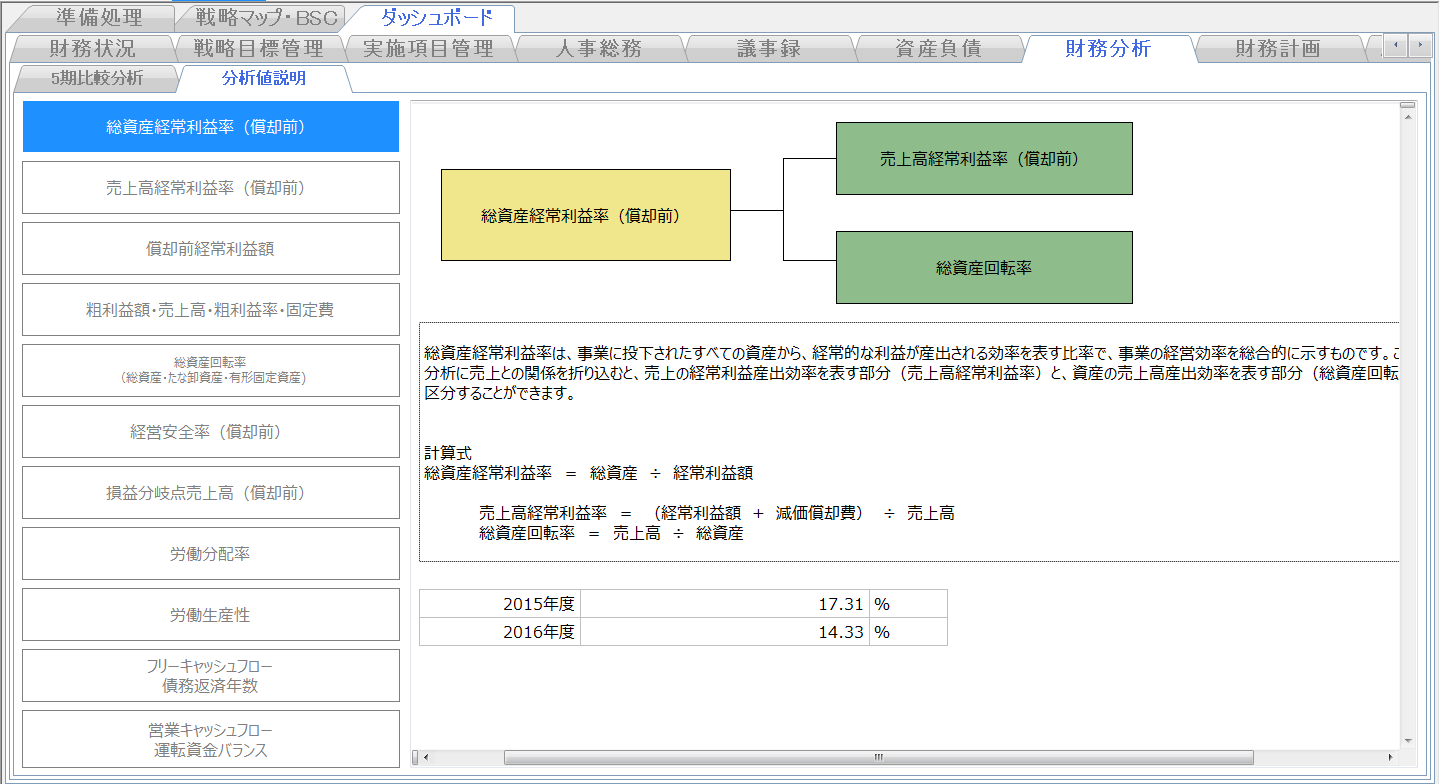

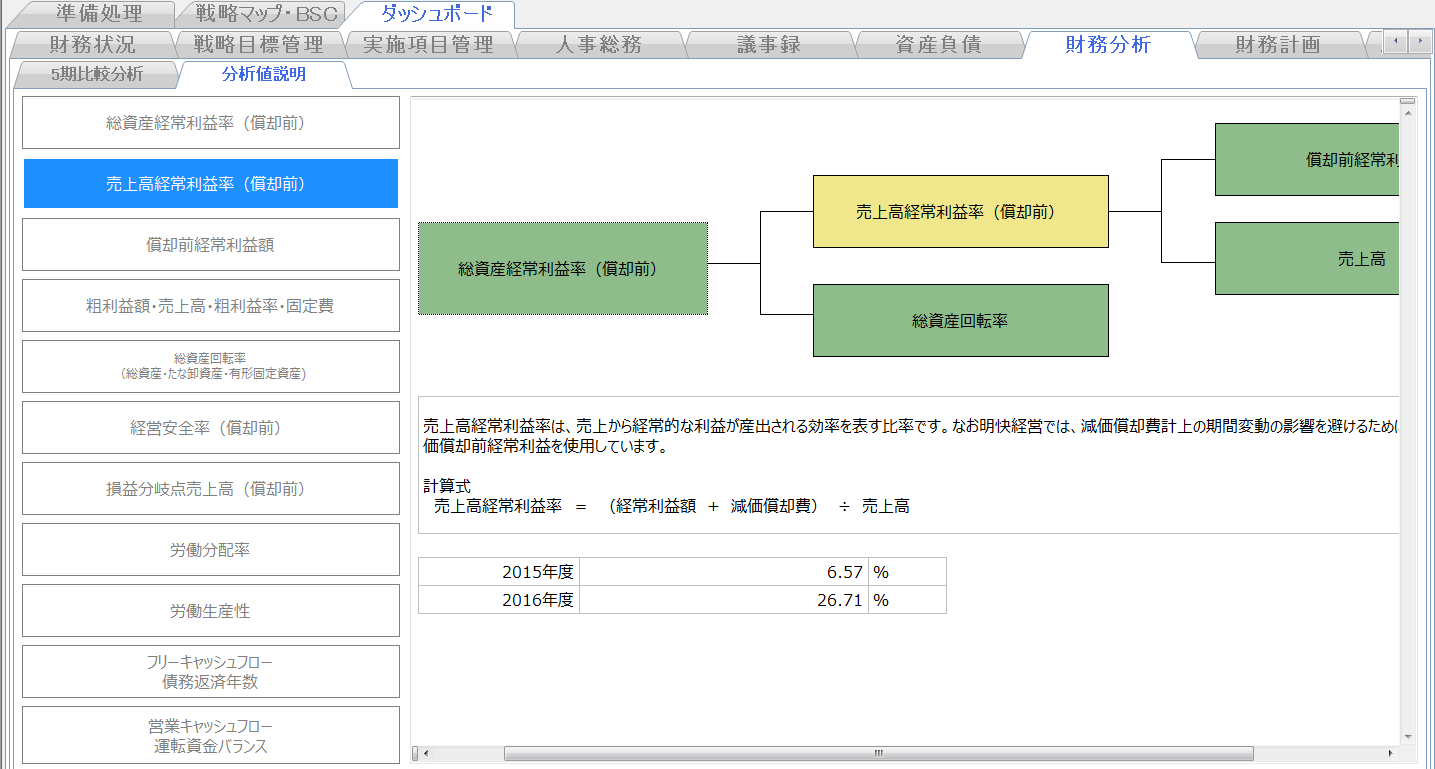

・分析値説明

5期比較分析値で使用している分析値の説明をしています。

5期比較分析値で使用している分析値の説明をしています。

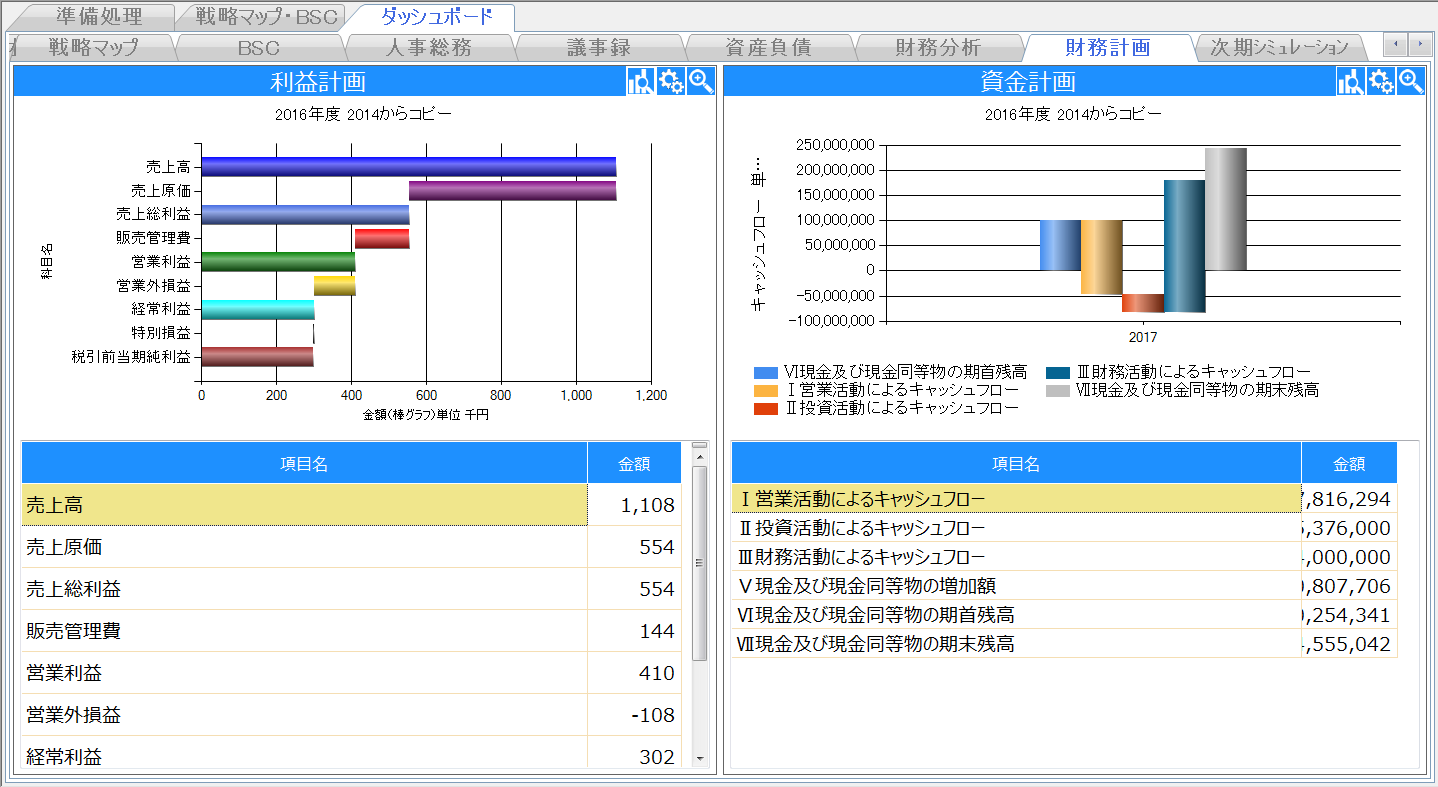

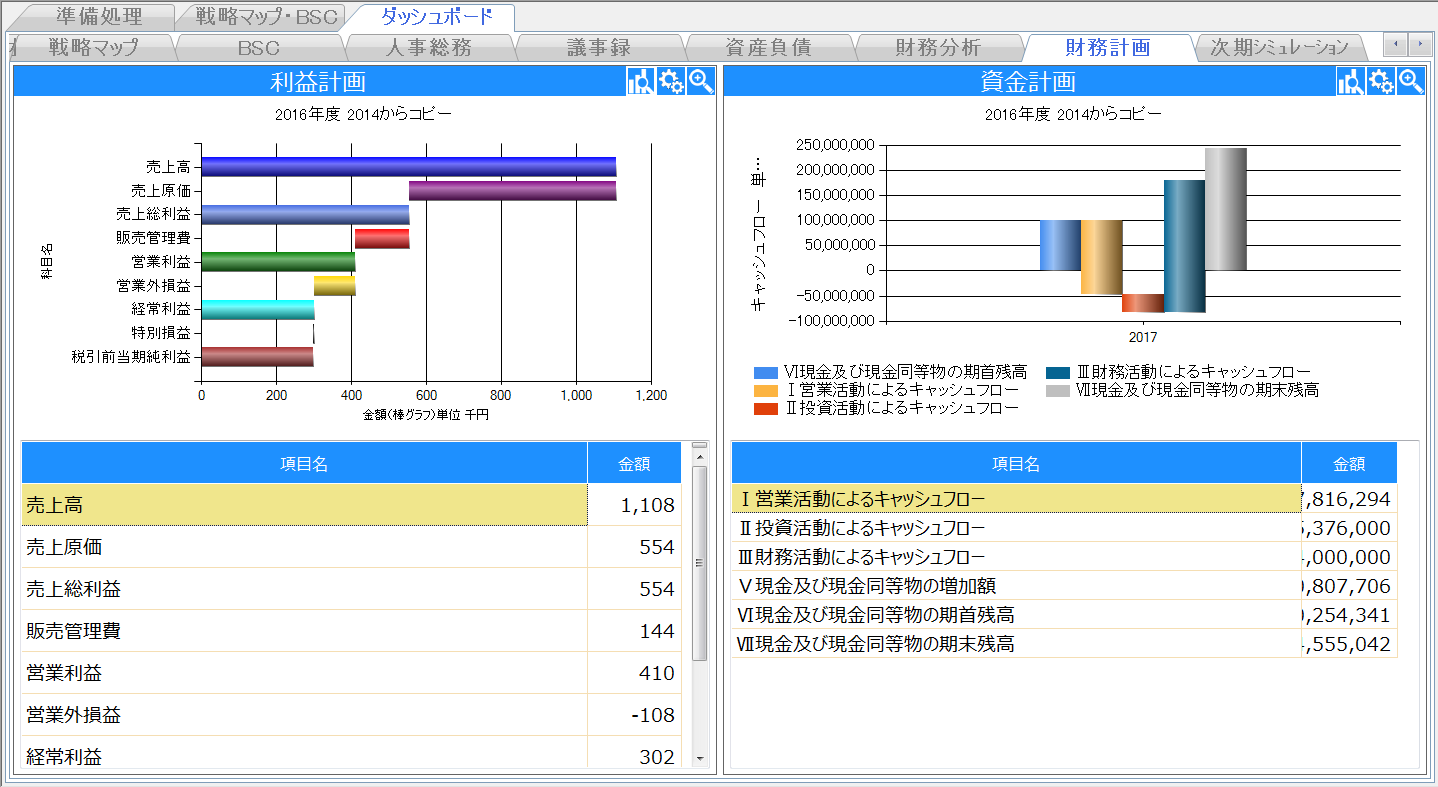

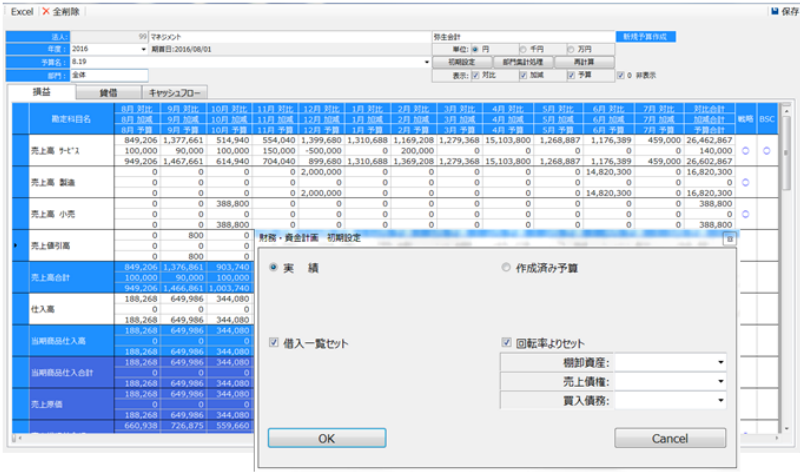

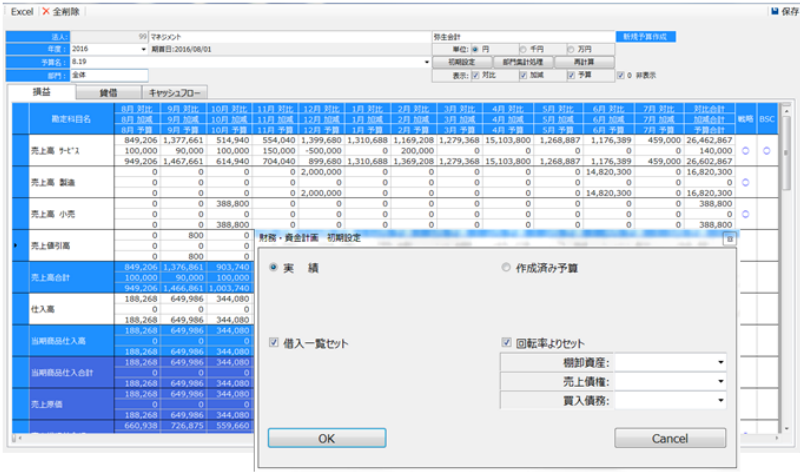

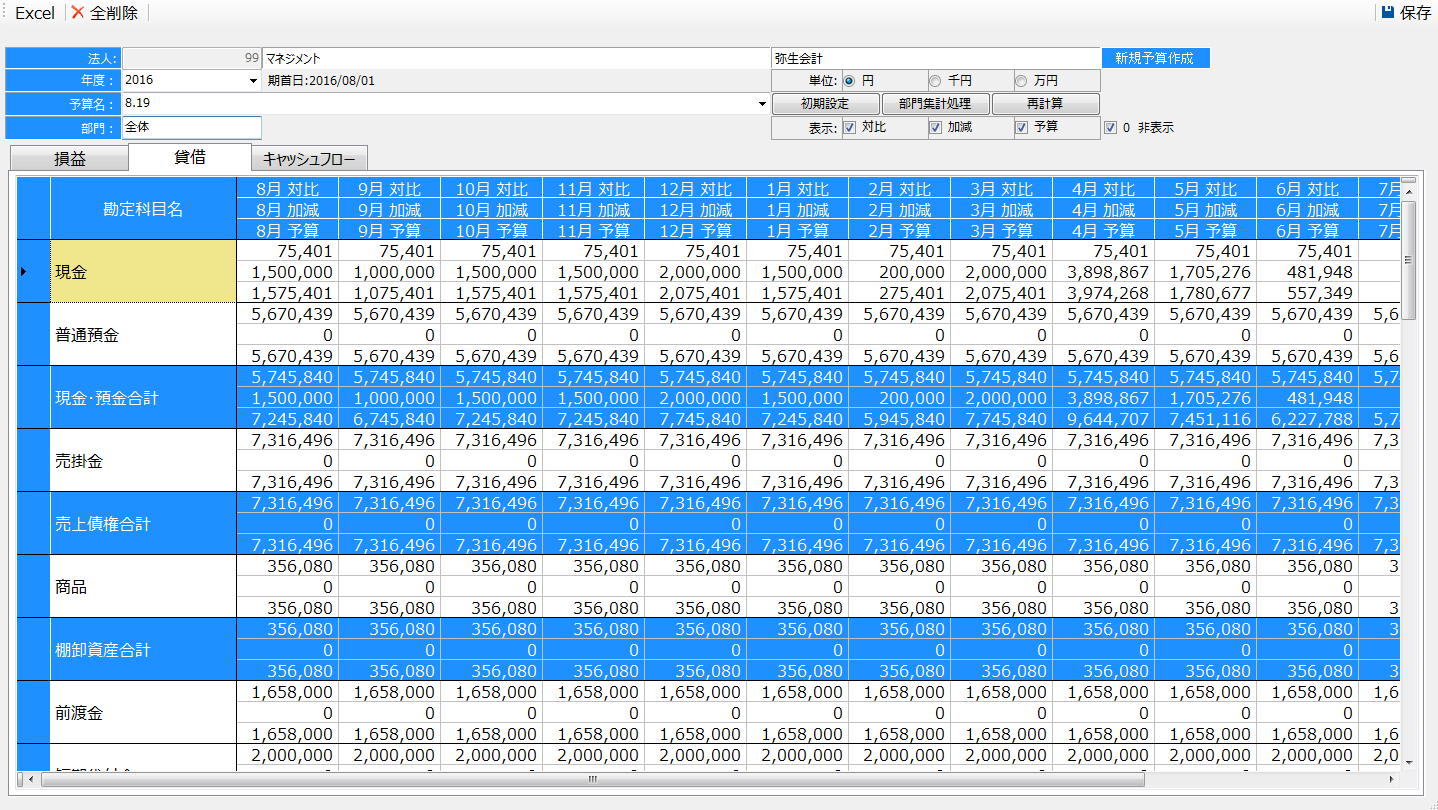

〇財務計画

財務計画で予算の作成をしましょう。

財務計画で予算の作成をしましょう。

・利益計画

利益計画は、過去の財務データをもとに、売上と経費を増減させ、簡単に予算の作成ができます。

利益計画は、過去の財務データをもとに、売上と経費を増減させ、簡単に予算の作成ができます。

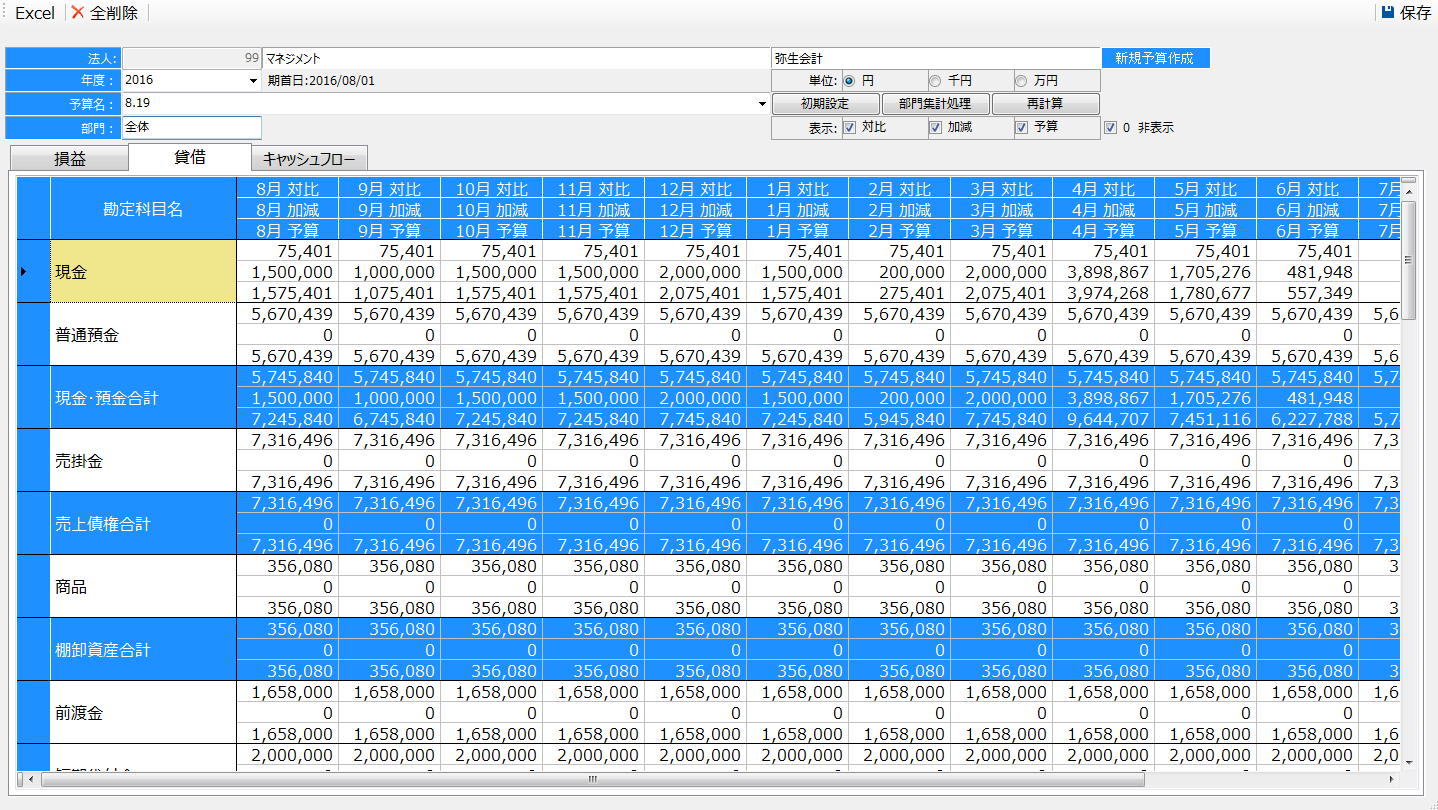

・資金計画

資金計画も同様に、過去の財務データをもとに、貸借対照表の比率を増減させ、簡単に予算の作成ができます。

上記の計画を基に、キャッシュフロー計算書も自動で作成されます。特殊要因は手入力で補正を入れることもできます。

資金計画も同様に、過去の財務データをもとに、貸借対照表の比率を増減させ、簡単に予算の作成ができます。

上記の計画を基に、キャッシュフロー計算書も自動で作成されます。特殊要因は手入力で補正を入れることもできます。

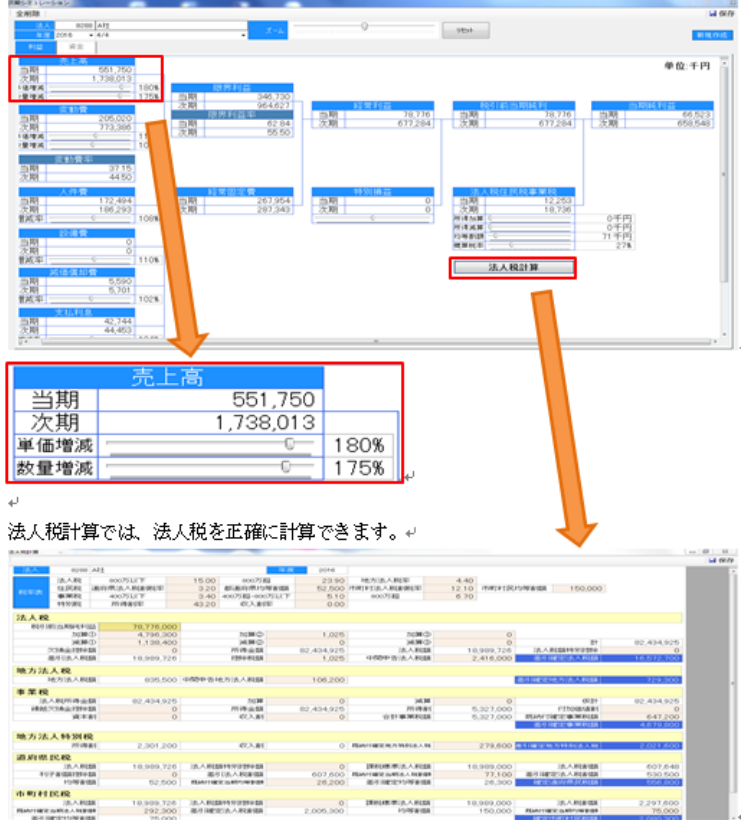

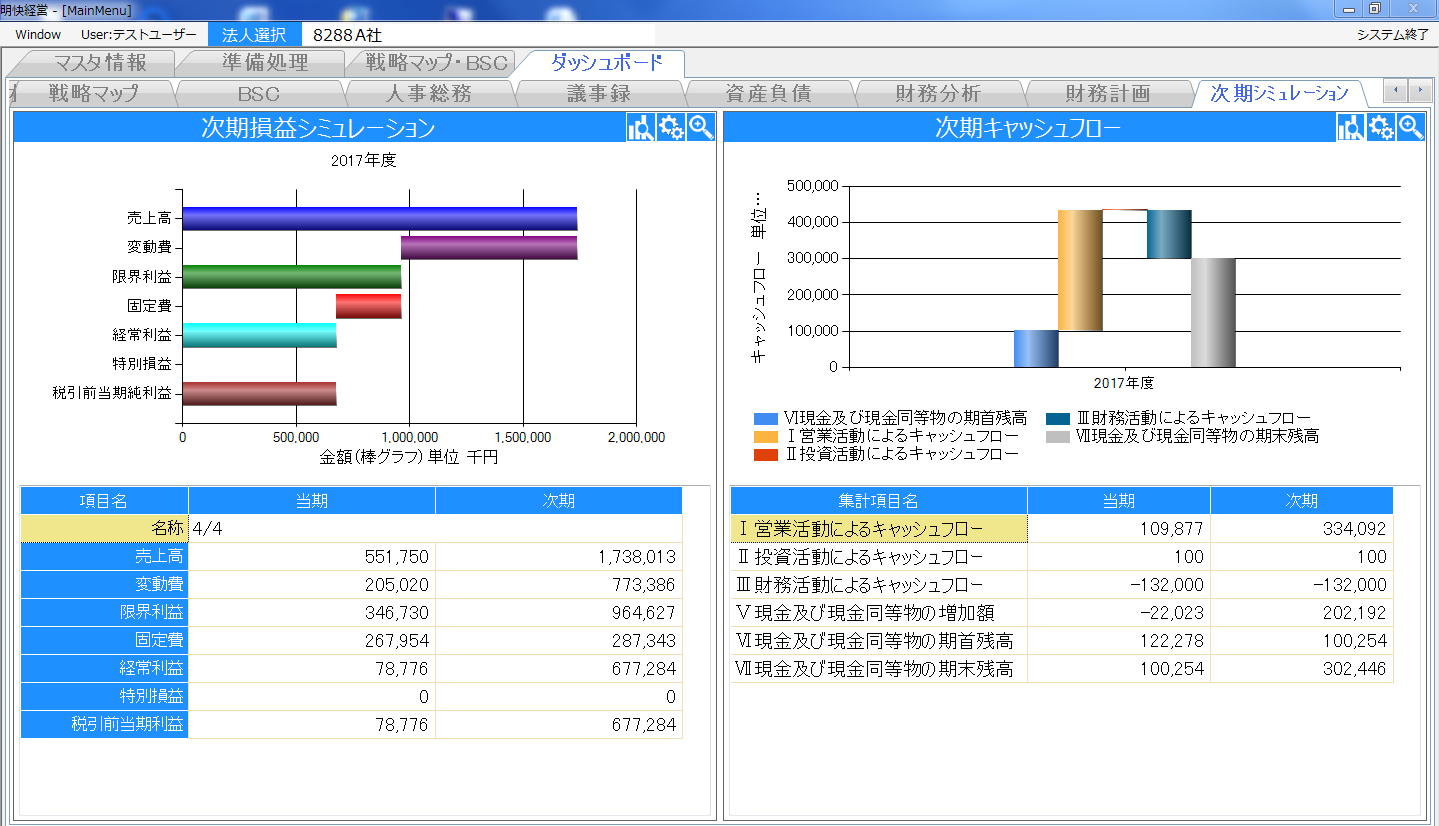

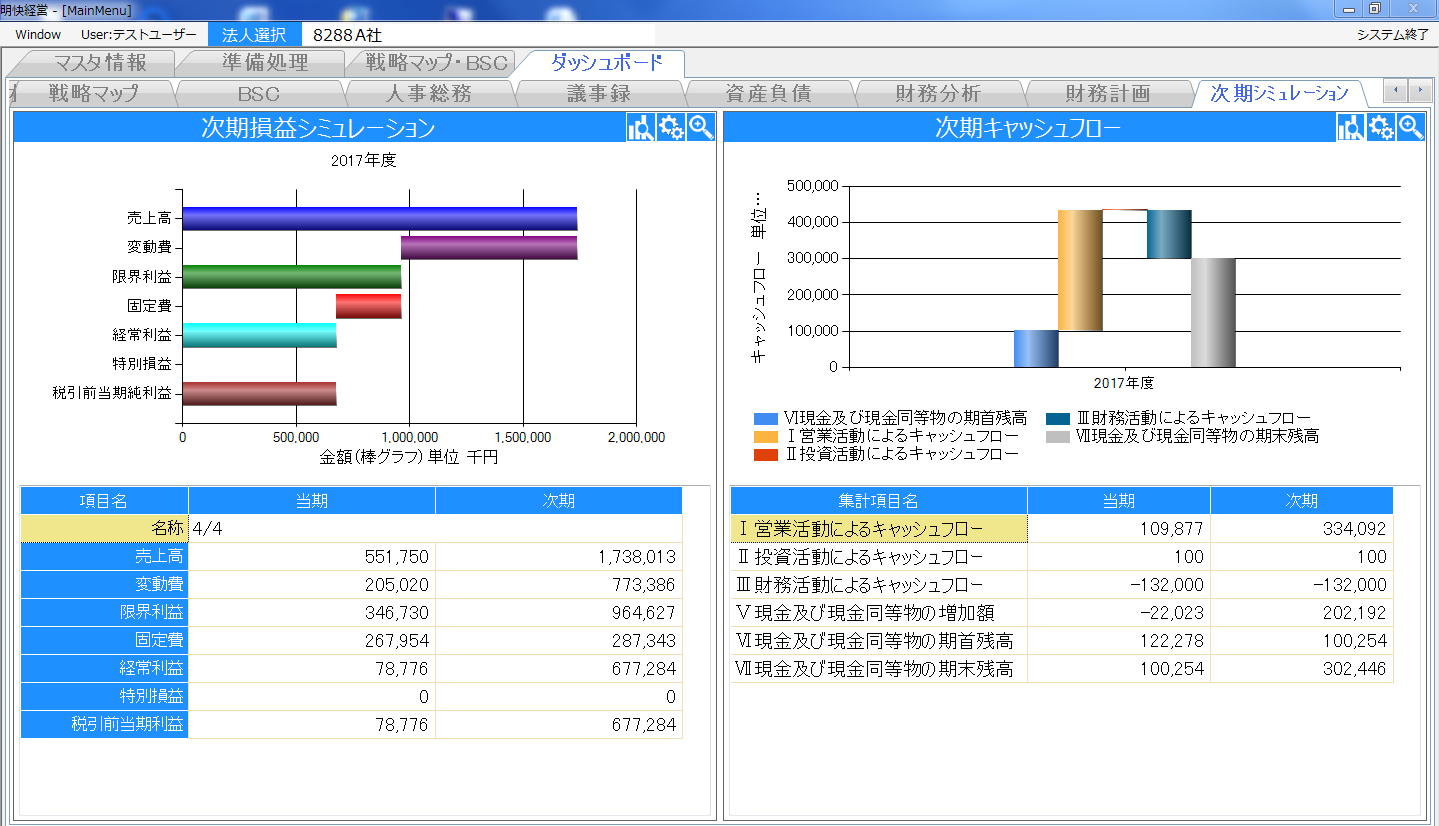

〇次期シミュレーション

増減率のスライダーを調整することにより、簡単に次期の損益・資金のシミュレーションできます。

・次期損益シミュレーション

変動損益計算の構造に従って各項目の数値が連動して変化します。

変動損益計算の構造に従って各項目の数値が連動して変化します。

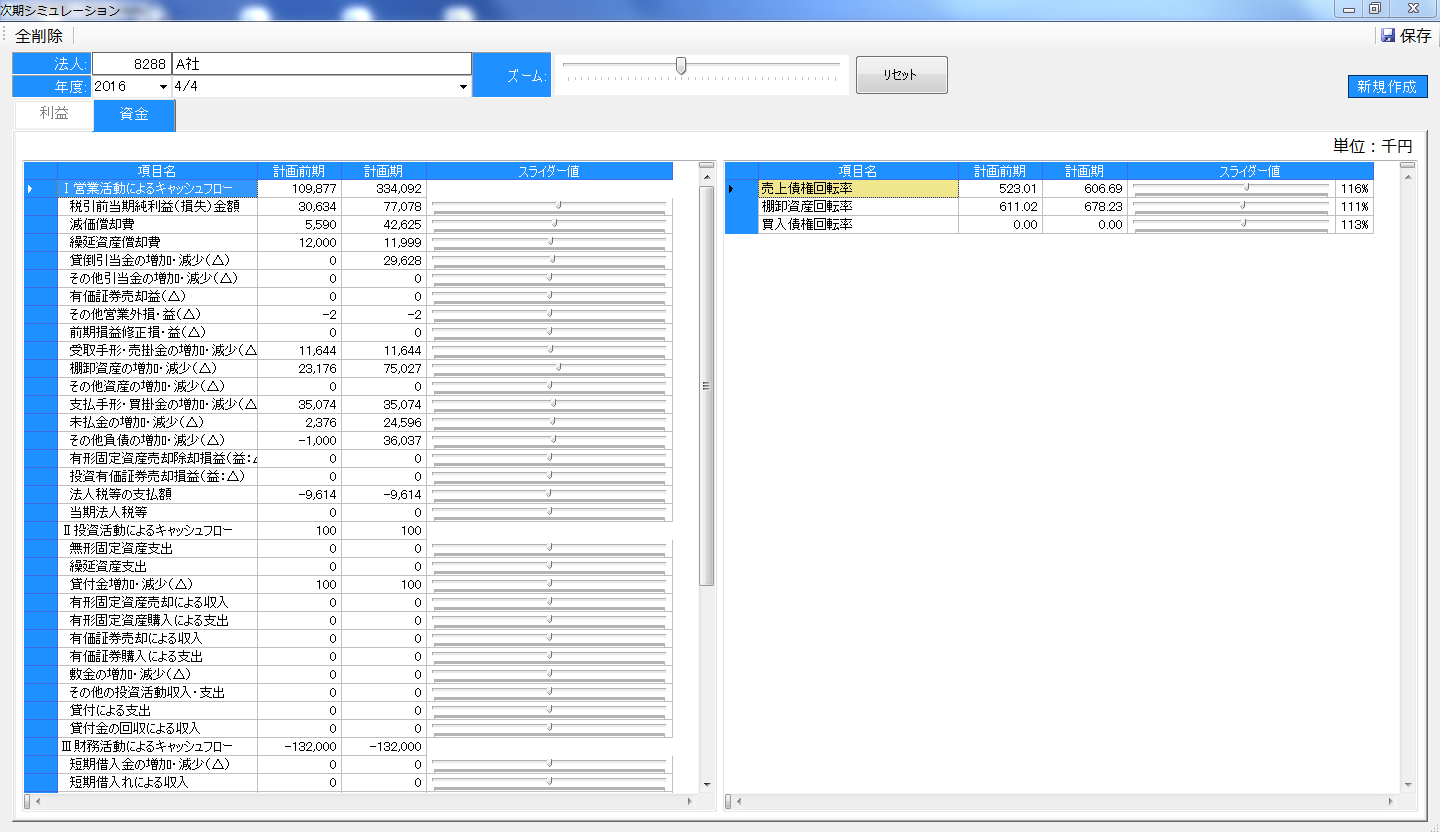

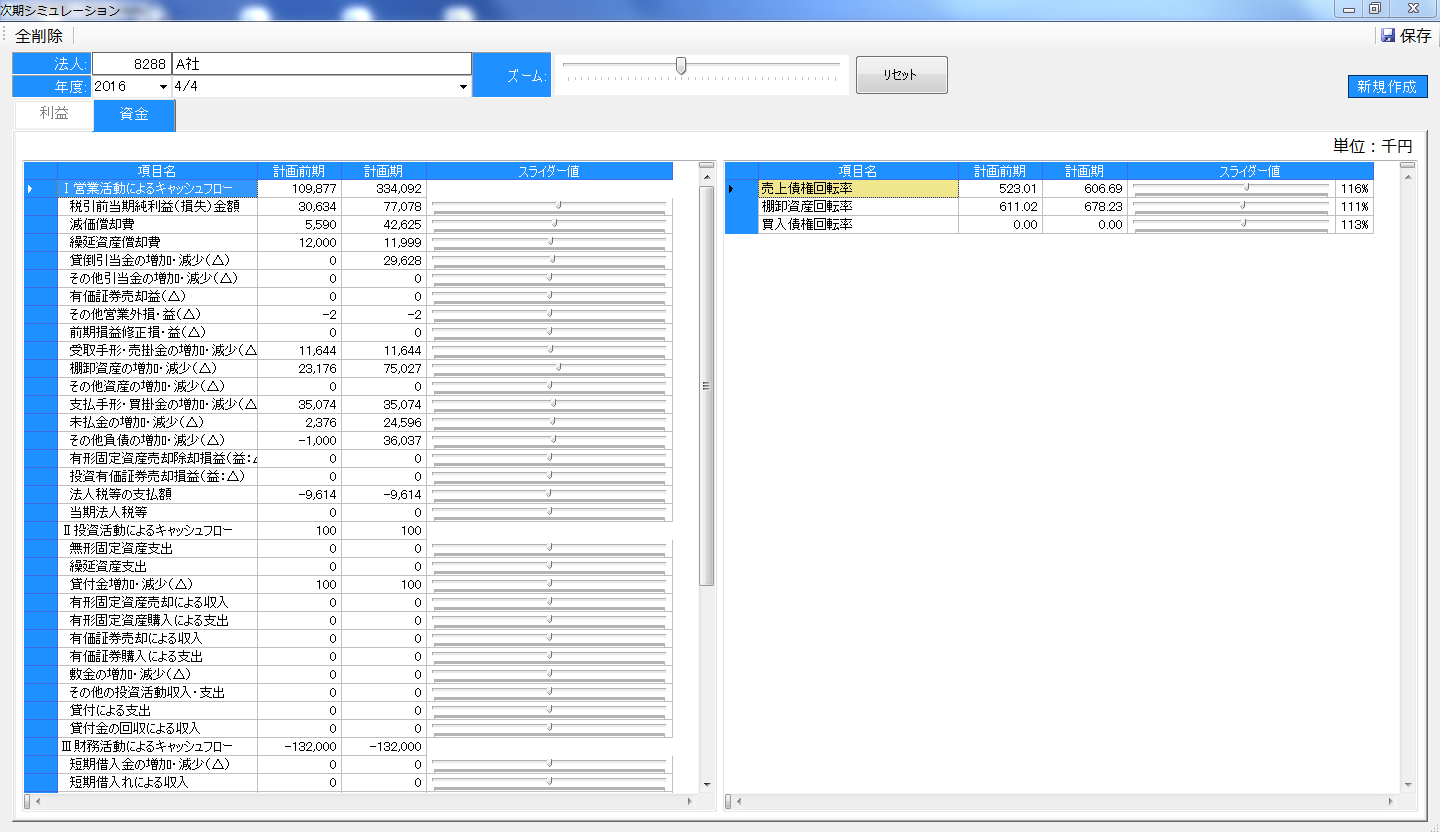

・次期キャッシュフローシミュレーション

キャッシュフロー計算書の構造に従って各項目の数値が連動して変化します。

作成したシミュレーションは棒グラフで表示されます。

キャッシュフロー計算書の構造に従って各項目の数値が連動して変化します。

作成したシミュレーションは棒グラフで表示されます。

〇戦略マップ

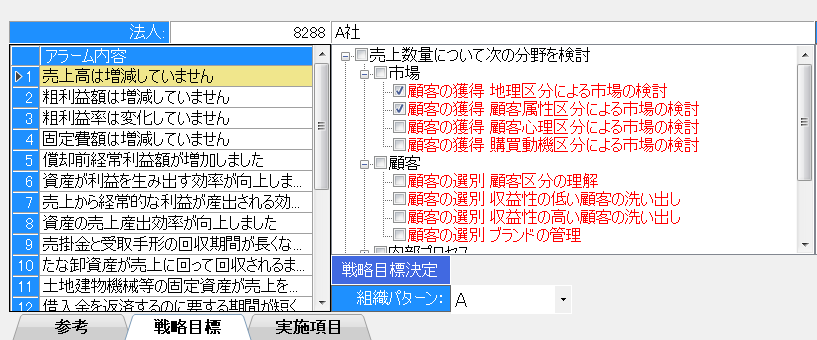

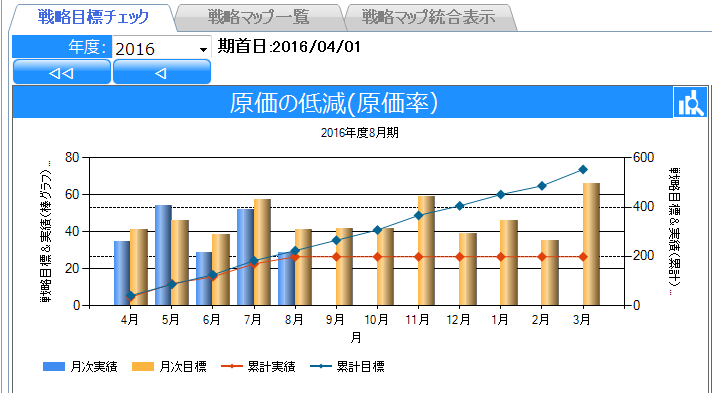

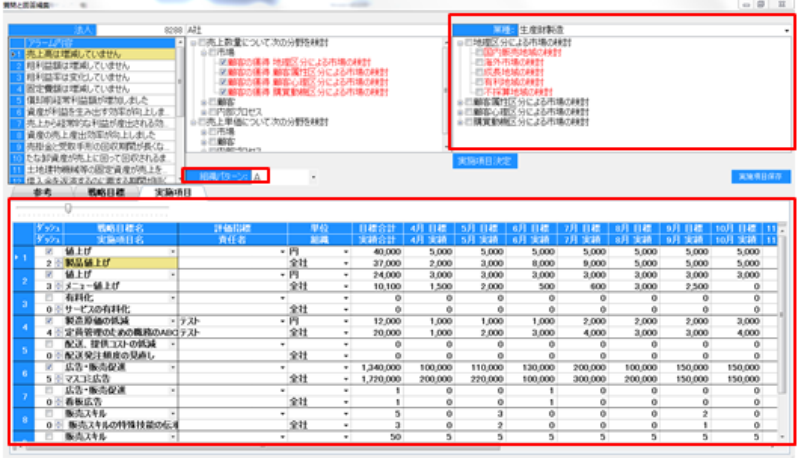

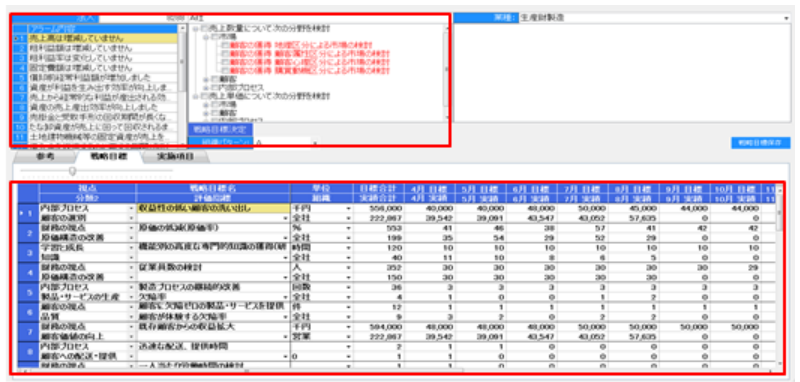

財務分析で抽出された経営上の問題点をアラームとして表示し、アラームに対応する具体的経営改善策を提示しますので、その会社に適した年間の具体的経営改善策を簡単に組み立てることができます。

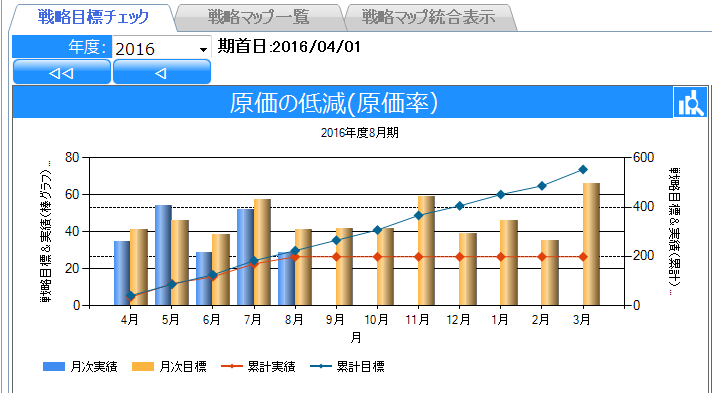

作成した経営改善策の進捗状況は、ダッシュボードでグラフ化できますのでひと目でわかります。毎月ダッシュボードで進捗状況を確認し、経営改善を進めていきましょう。

財務分析で抽出された経営上の問題点をアラームとして表示し、アラームに対応する具体的経営改善策を提示しますので、その会社に適した年間の具体的経営改善策を簡単に組み立てることができます。

作成した経営改善策の進捗状況は、ダッシュボードでグラフ化できますのでひと目でわかります。毎月ダッシュボードで進捗状況を確認し、経営改善を進めていきましょう。

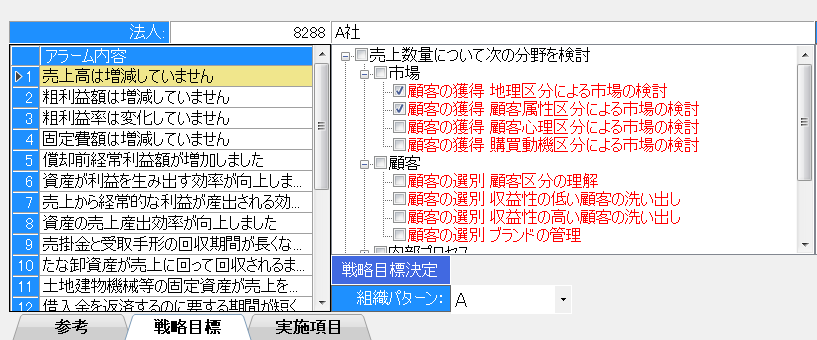

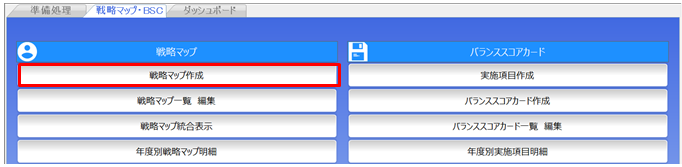

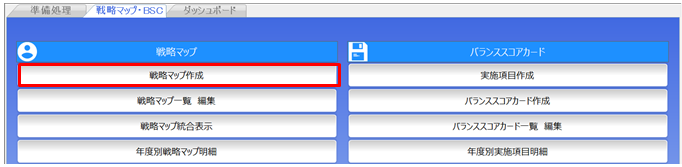

・戦略マップ作成

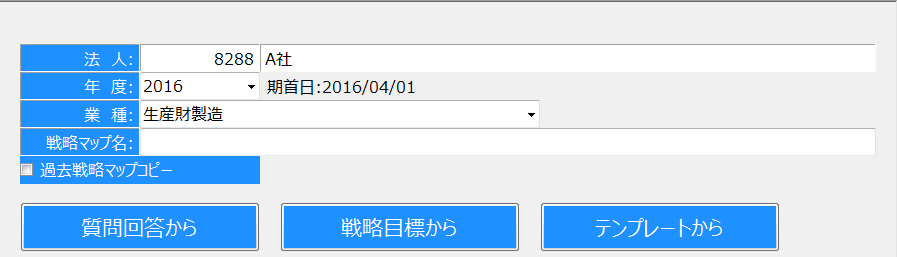

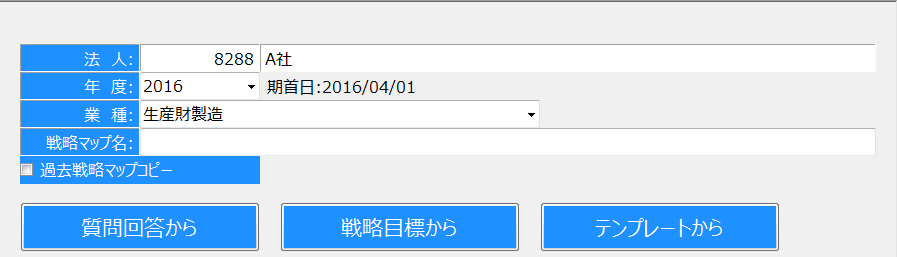

まずは、戦略目標を作成し戦略マップを作成しましょう。戦略マップ・BSCの戦略マップ作成をクリックしてください。

戦略マップを作成する年度、業種、戦略マップ名を入力してください。「質問回答から」、「全戦略マップから」、「テンプレート」のうち、どれか1つを選択して作成しましょう。

質問回答から

財務分析で抽出された経営上の問題点を基に戦略マップを作成します。

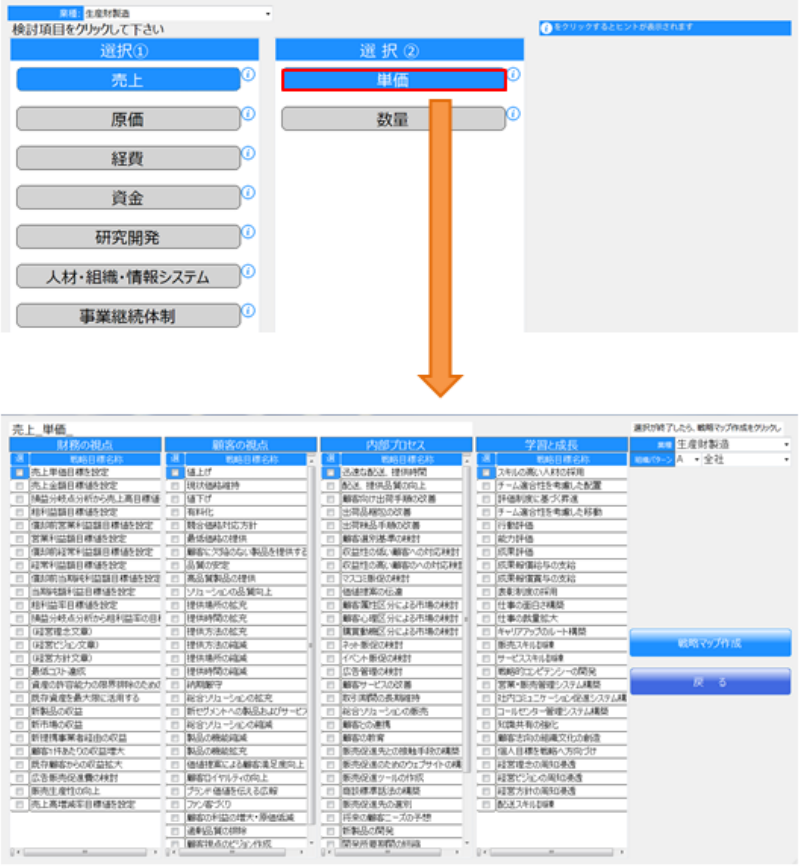

全戦略マップから

BSCの 4つの視点(財務、顧客、内部プロセス、学習と成長)ごとに戦略マップを作成します。

テンプレートから

経営課題ごとに戦略をとりまとめたテンプレートを用意していますので、短時間で戦略構築が可能です。

まずは、戦略目標を作成し戦略マップを作成しましょう。戦略マップ・BSCの戦略マップ作成をクリックしてください。

戦略マップを作成する年度、業種、戦略マップ名を入力してください。「質問回答から」、「全戦略マップから」、「テンプレート」のうち、どれか1つを選択して作成しましょう。

質問回答から

財務分析で抽出された経営上の問題点を基に戦略マップを作成します。

全戦略マップから

BSCの 4つの視点(財務、顧客、内部プロセス、学習と成長)ごとに戦略マップを作成します。

テンプレートから

経営課題ごとに戦略をとりまとめたテンプレートを用意していますので、短時間で戦略構築が可能です。

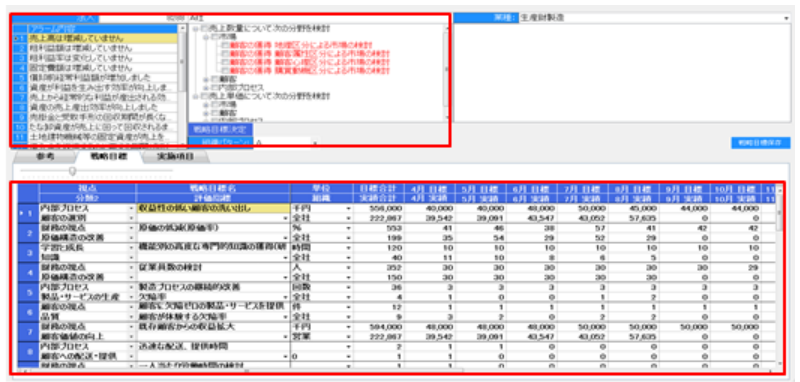

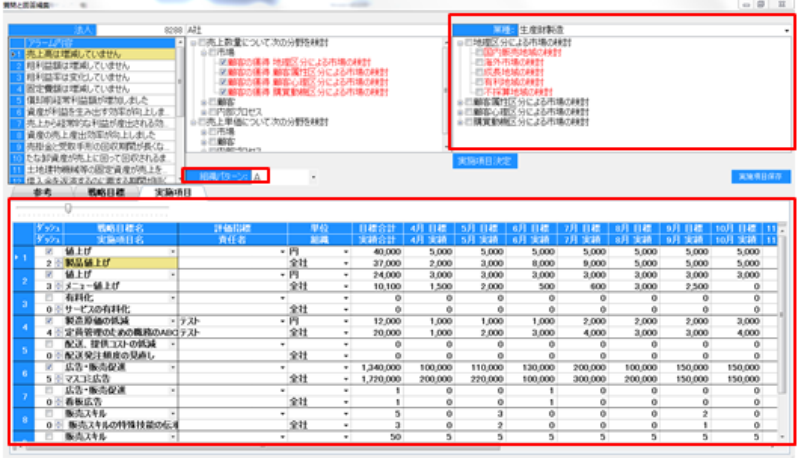

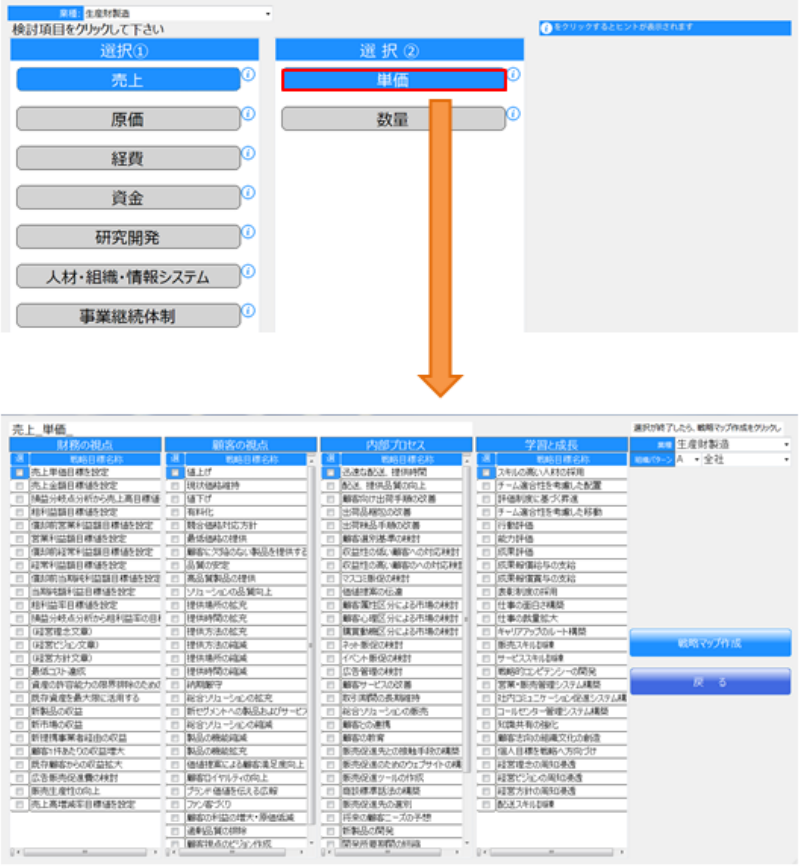

質問回答から

質問回答からを選択した場合、アラーム内容に応じた検討項目をクリックしていくことで、戦略目標を作成できます。戦略目標には、評価指標、単位、組織、目標値、実績値の入力をして今後の管理ができるようにしましょう。

また、戦略目標ごとに「関連科目」の設定ができます。

関連科目設定後に、ダッシュボードの月次決算を開くと、設定した勘定科目の戦略に〇がつきます。〇をクリックすることで、戦略目標を確認できます。

参考では、アラーム内容に応じた財務情報をグラフ化したものが表示されますので、アラーム内容の詳細を確認しましょう。

戦略目標を選択することで後述の実施項目が、選択した戦略目標と対応したものが表示されます。戦略目標を達成するための具体的な実施策を選択してください。実施項目にも、戦略目標と同様に、評価指標、責任者、単位、組織、目標値、実績値を入力して今後の管理ができるようにしましょう。

戦略目標と実施項目は、準備処理で法人別組織図を複数作成している場合には、組織パターンを選択することで、組織図ごとにそれぞれ戦略目標と実施項目を作成できます。

質問回答からを選択した場合、アラーム内容に応じた検討項目をクリックしていくことで、戦略目標を作成できます。戦略目標には、評価指標、単位、組織、目標値、実績値の入力をして今後の管理ができるようにしましょう。

また、戦略目標ごとに「関連科目」の設定ができます。

関連科目設定後に、ダッシュボードの月次決算を開くと、設定した勘定科目の戦略に〇がつきます。〇をクリックすることで、戦略目標を確認できます。

参考では、アラーム内容に応じた財務情報をグラフ化したものが表示されますので、アラーム内容の詳細を確認しましょう。

戦略目標を選択することで後述の実施項目が、選択した戦略目標と対応したものが表示されます。戦略目標を達成するための具体的な実施策を選択してください。実施項目にも、戦略目標と同様に、評価指標、責任者、単位、組織、目標値、実績値を入力して今後の管理ができるようにしましょう。

戦略目標と実施項目は、準備処理で法人別組織図を複数作成している場合には、組織パターンを選択することで、組織図ごとにそれぞれ戦略目標と実施項目を作成できます。

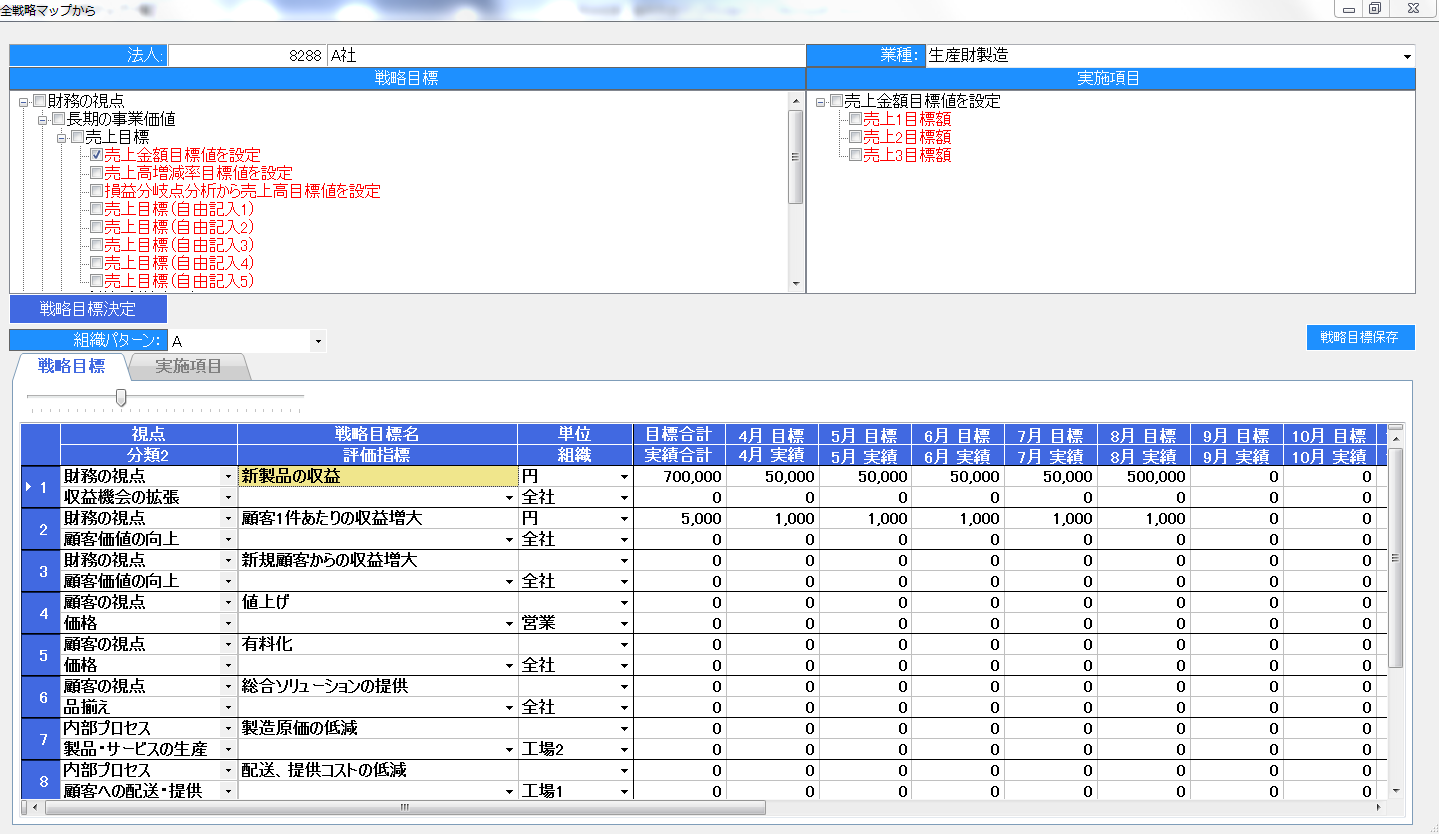

全戦略マップから

戦略目標からをクリックすると、BSCの4つの視点(財務、顧客、内部プロセス、学習と成長)ごとの戦略目標が表示されますので、採用したい戦略目標にチェックをつけて戦略マップを作成できます。

戦略目標からをクリックすると、BSCの4つの視点(財務、顧客、内部プロセス、学習と成長)ごとの戦略目標が表示されますので、採用したい戦略目標にチェックをつけて戦略マップを作成できます。

テンプレートから

テンプレートからをクリックすると、経営課題ごとに戦略をとりまとめたテンプレートを用意していますので、短時間で戦略構築が可能です。

テンプレートからをクリックすると、経営課題ごとに戦略をとりまとめたテンプレートを用意していますので、短時間で戦略構築が可能です。

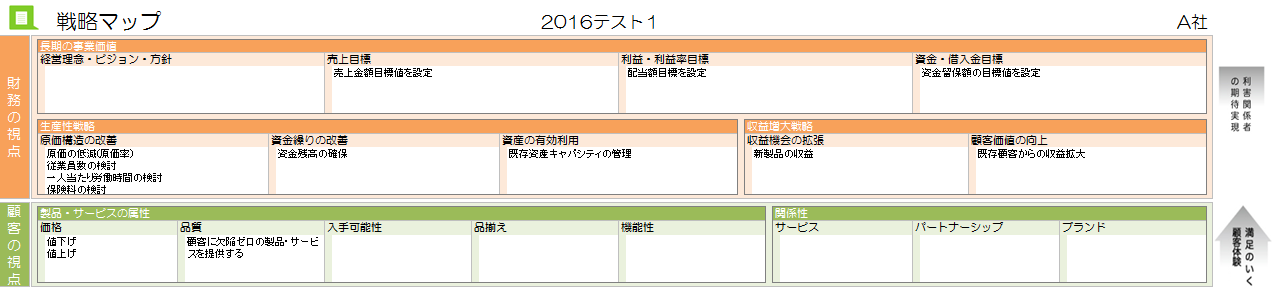

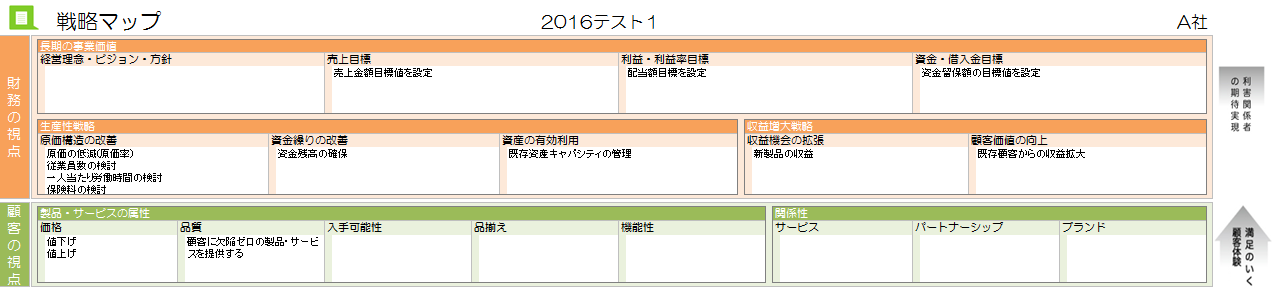

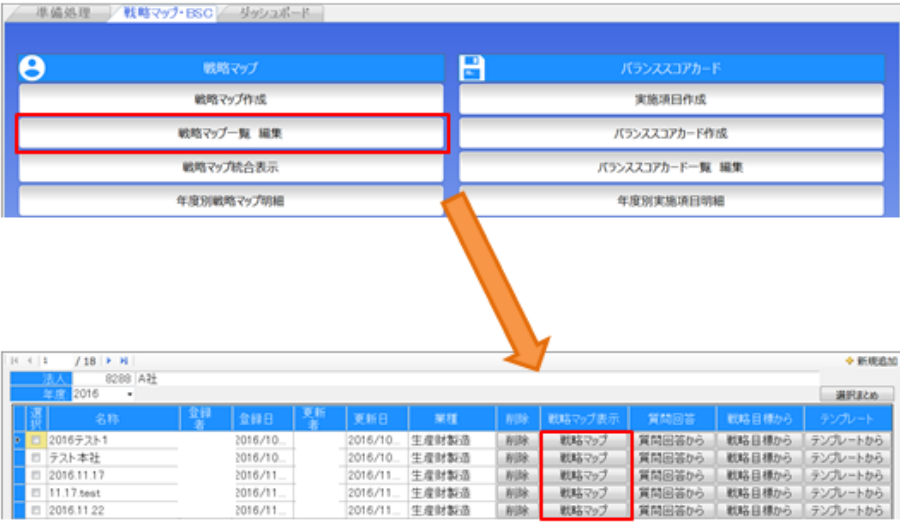

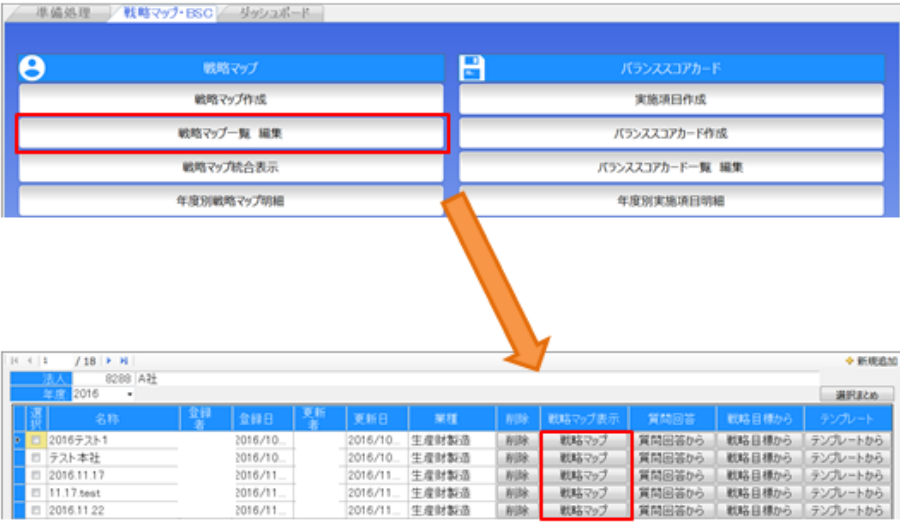

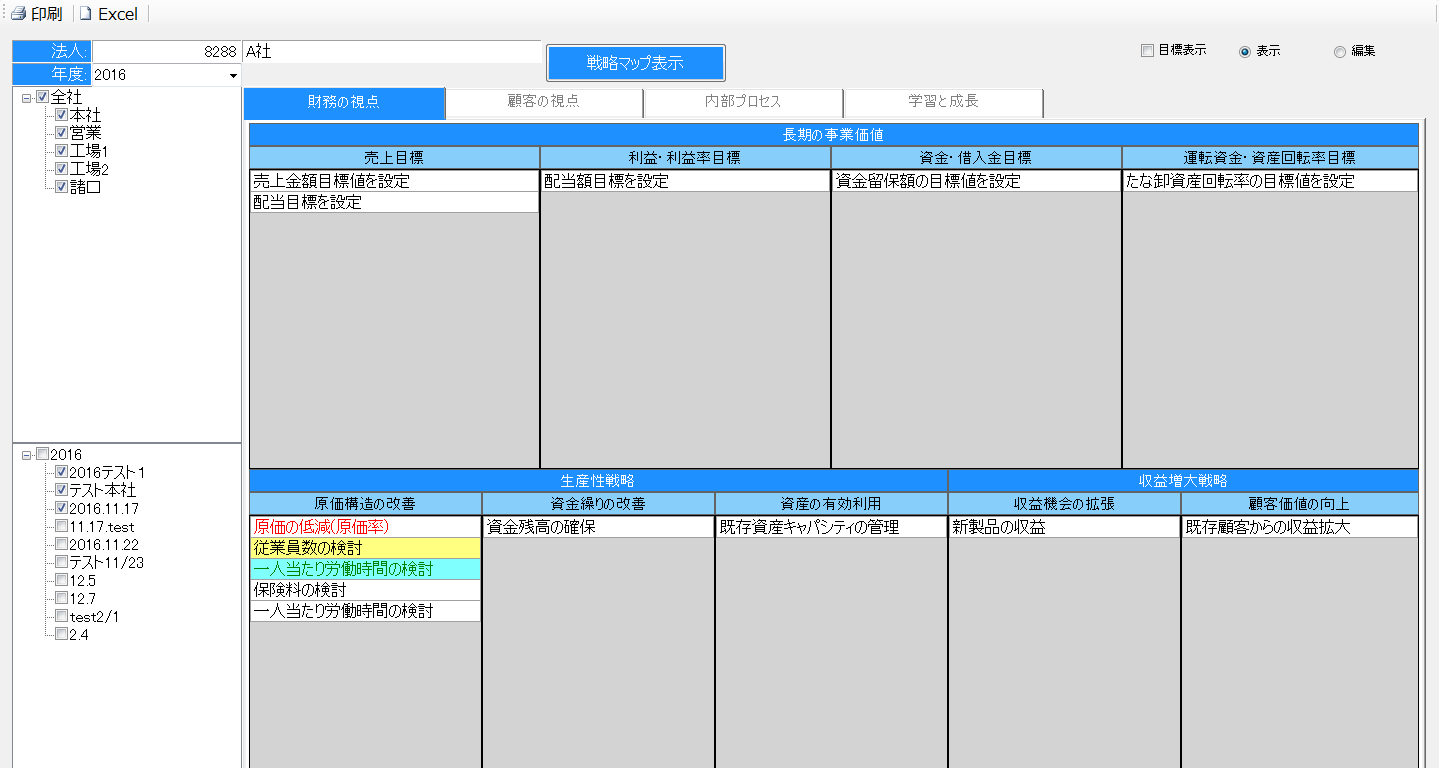

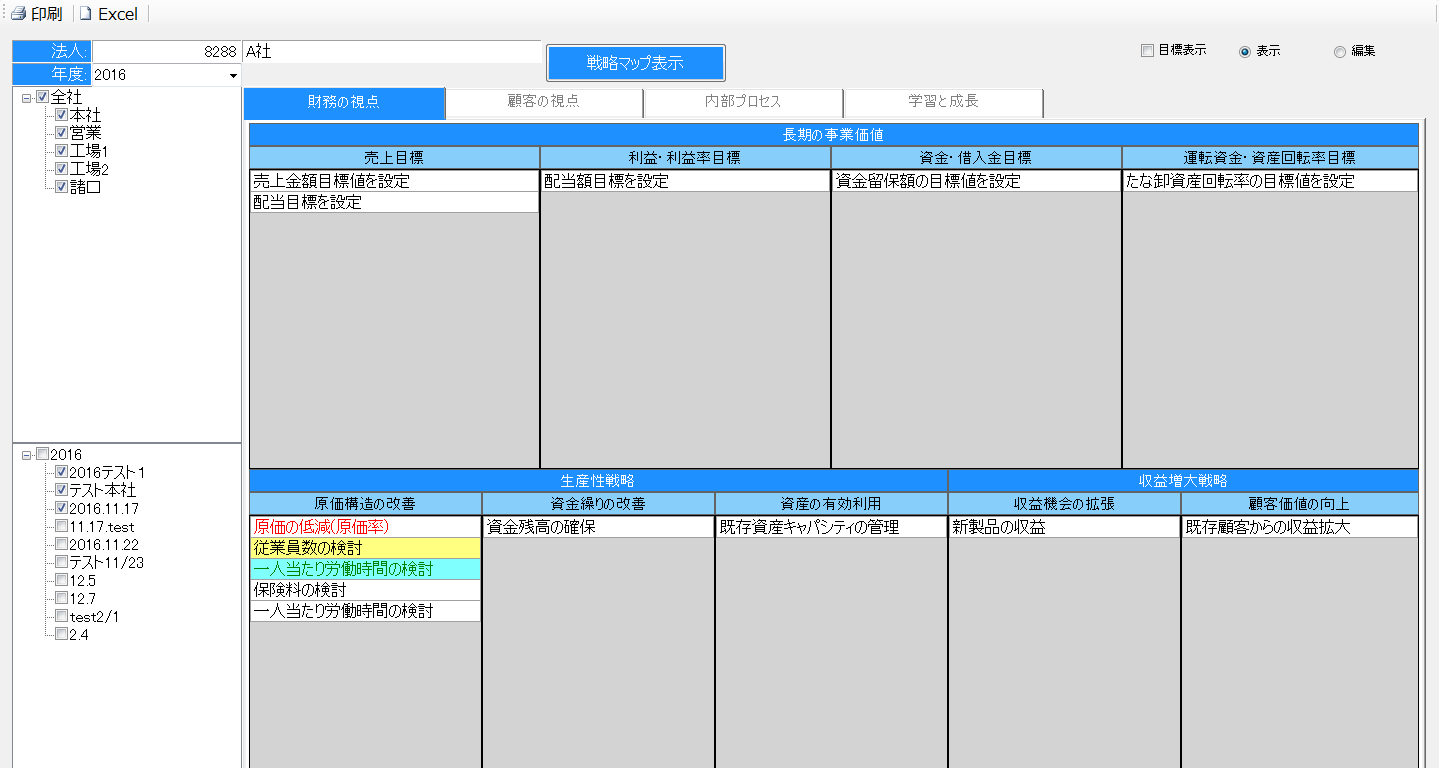

戦略マップ一覧編集

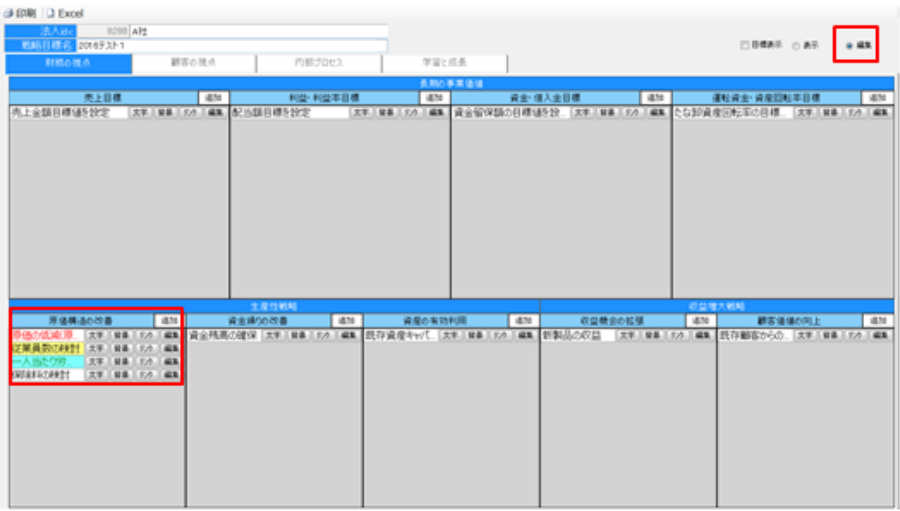

作成した戦略目標は、戦略目標一覧の戦略マップをクリックすると BSCの 4つの視点(財務、顧客、内部プロセス、学習と成長)ごとに自動で分類されたものが表示されます。

また、戦略目標を追加したい場合には、質問回答から、戦略目標から、テンプレートからより再度作成できます。

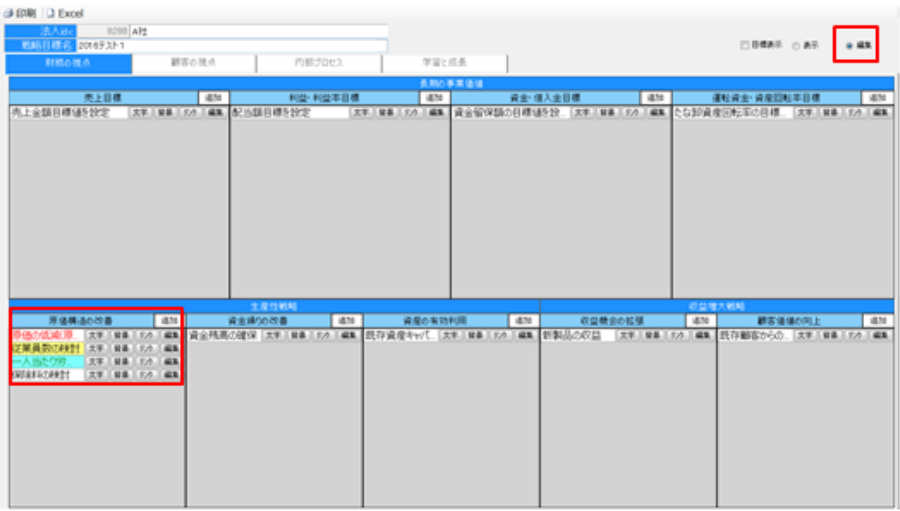

編集で戦略目標の文字や背景に色付けして重要な戦略目標を強調しておきましょう。

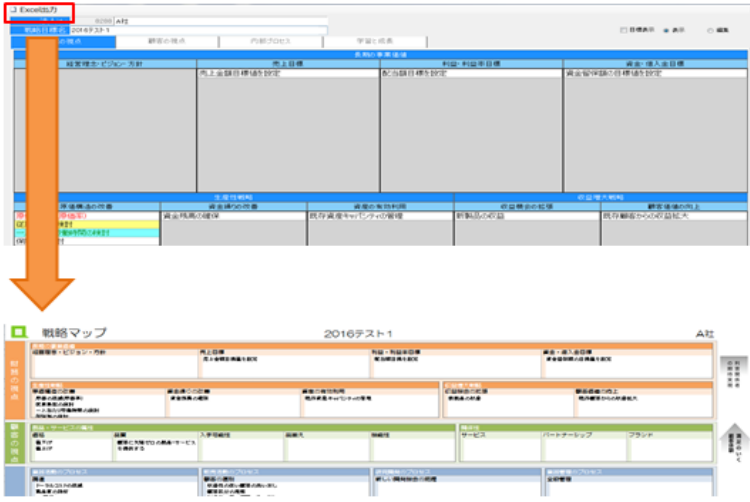

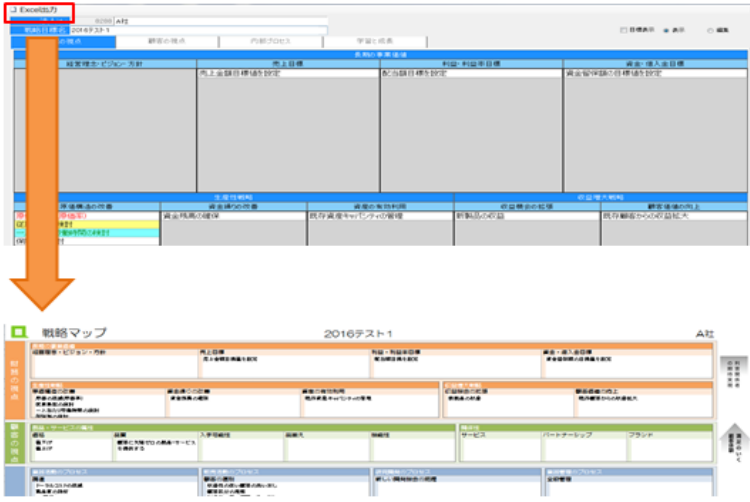

作成した戦略マップはExcelファイル形式に出力できます。

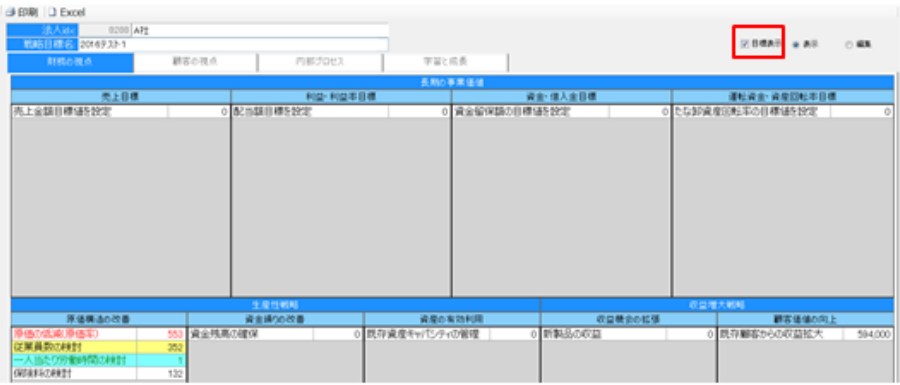

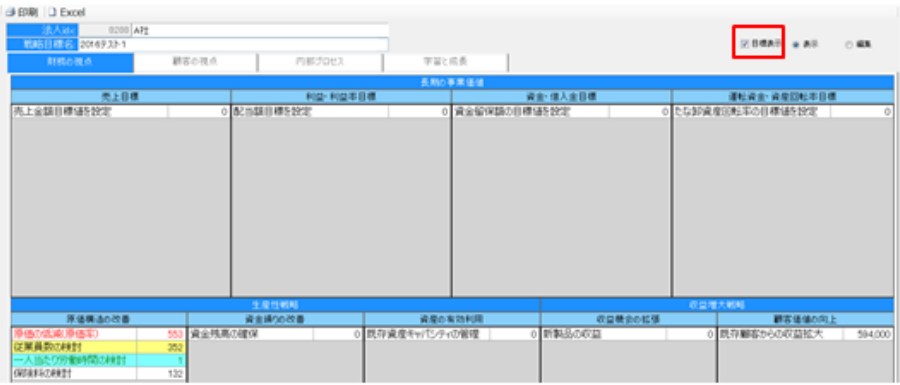

BSCの 4つの視点(財務、顧客、内部プロセス、学習と成長)ごとに戦略目標を分類し、戦略マップを表示します。

戦略目標の編集より評価指標や目標値、実績値等の入力がこちらからもできます。

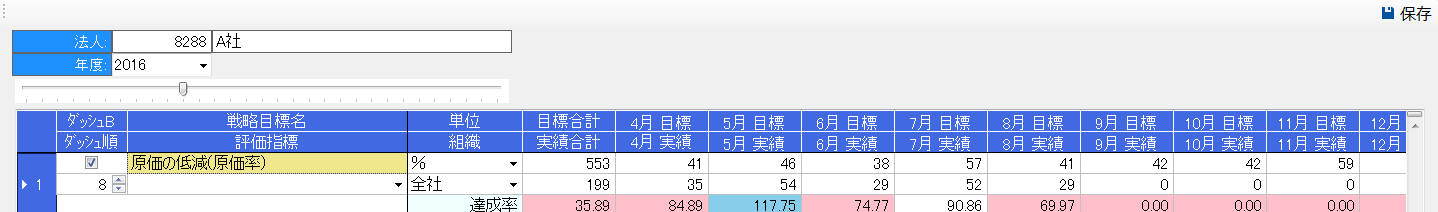

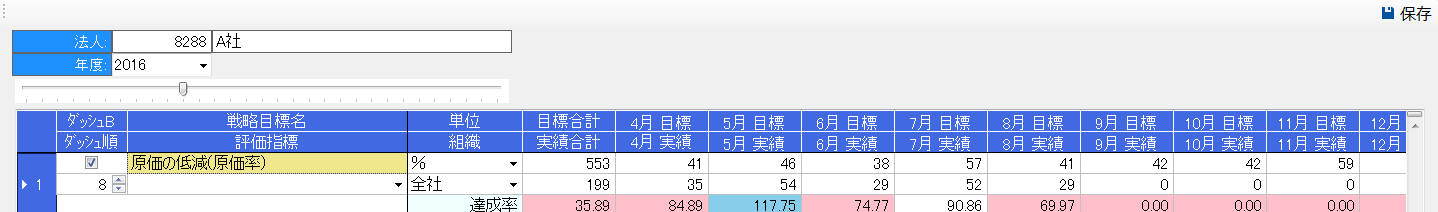

また、ダッシュ Bとダッシュ順の入力をすることで、ダッシュボードで戦略目標の目標値と実績値をグラフ化したものが表示されます。

こちらの入力もしておきましょう。

目標表示をクリックすると、目標値の合計が表示されます。

作成した戦略目標は、戦略目標一覧の戦略マップをクリックすると BSCの 4つの視点(財務、顧客、内部プロセス、学習と成長)ごとに自動で分類されたものが表示されます。

また、戦略目標を追加したい場合には、質問回答から、戦略目標から、テンプレートからより再度作成できます。

編集で戦略目標の文字や背景に色付けして重要な戦略目標を強調しておきましょう。

作成した戦略マップはExcelファイル形式に出力できます。

BSCの 4つの視点(財務、顧客、内部プロセス、学習と成長)ごとに戦略目標を分類し、戦略マップを表示します。

戦略目標の編集より評価指標や目標値、実績値等の入力がこちらからもできます。

また、ダッシュ Bとダッシュ順の入力をすることで、ダッシュボードで戦略目標の目標値と実績値をグラフ化したものが表示されます。

こちらの入力もしておきましょう。

目標表示をクリックすると、目標値の合計が表示されます。

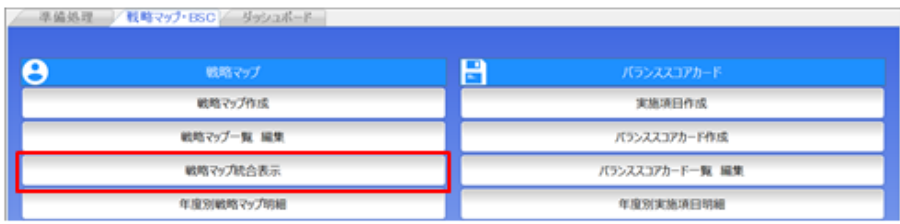

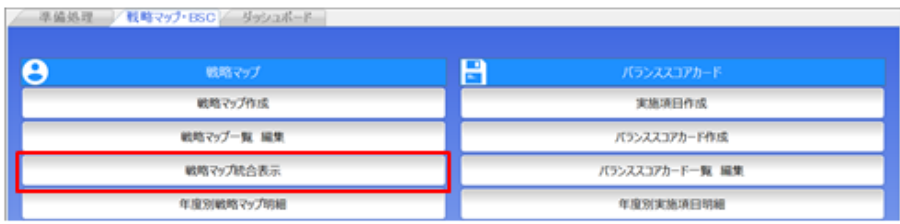

戦略マップ統合表示

作成した戦略マップを部門別に表示したい場合や、複数作成した戦略マップを統合して表示したい場合は、戦略マップ統合表示を

クリックしましょう。

表示させたい部門と戦略マップ名をそれぞれ選択してください。編集や目標表示はこちらからできます。

作成した戦略マップを部門別に表示したい場合や、複数作成した戦略マップを統合して表示したい場合は、戦略マップ統合表示を

クリックしましょう。

表示させたい部門と戦略マップ名をそれぞれ選択してください。編集や目標表示はこちらからできます。

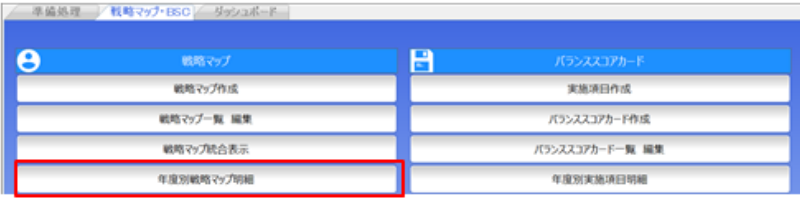

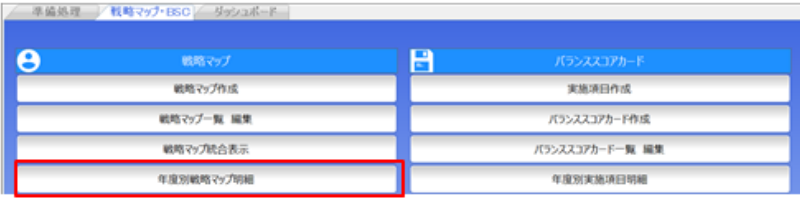

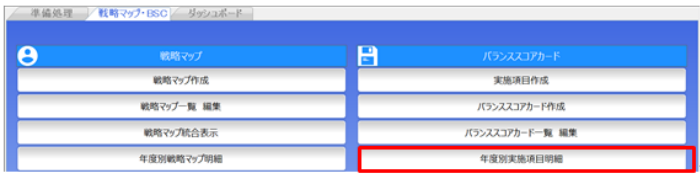

年度別戦略目標明細

作成した戦略目標を一覧で表示したい場合には、年度別戦略マップをクリックしましょう。

こちらでは、年度別に作成した戦略目標を一覧で表示します。戦略目標をダッシュボードに表示させる設定は、戦略マップ一覧や戦略マップ統合表示からもできますが、こちらでは複数の戦略目標をまとめて設定できますので、作成した戦略目標が増えてきた際、こちらでまとめて設定しましょう。

目標値合計と実績値合計も表示されますので、こちらで進捗状況をまとめて確認することもできます。

作成した戦略目標を一覧で表示したい場合には、年度別戦略マップをクリックしましょう。

こちらでは、年度別に作成した戦略目標を一覧で表示します。戦略目標をダッシュボードに表示させる設定は、戦略マップ一覧や戦略マップ統合表示からもできますが、こちらでは複数の戦略目標をまとめて設定できますので、作成した戦略目標が増えてきた際、こちらでまとめて設定しましょう。

目標値合計と実績値合計も表示されますので、こちらで進捗状況をまとめて確認することもできます。

〇バランススコアカード

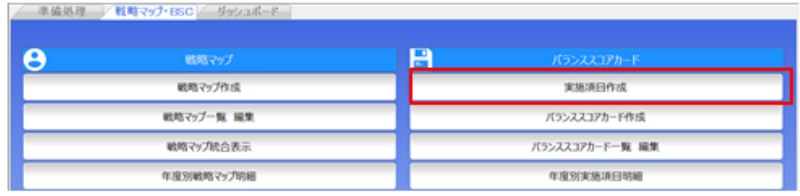

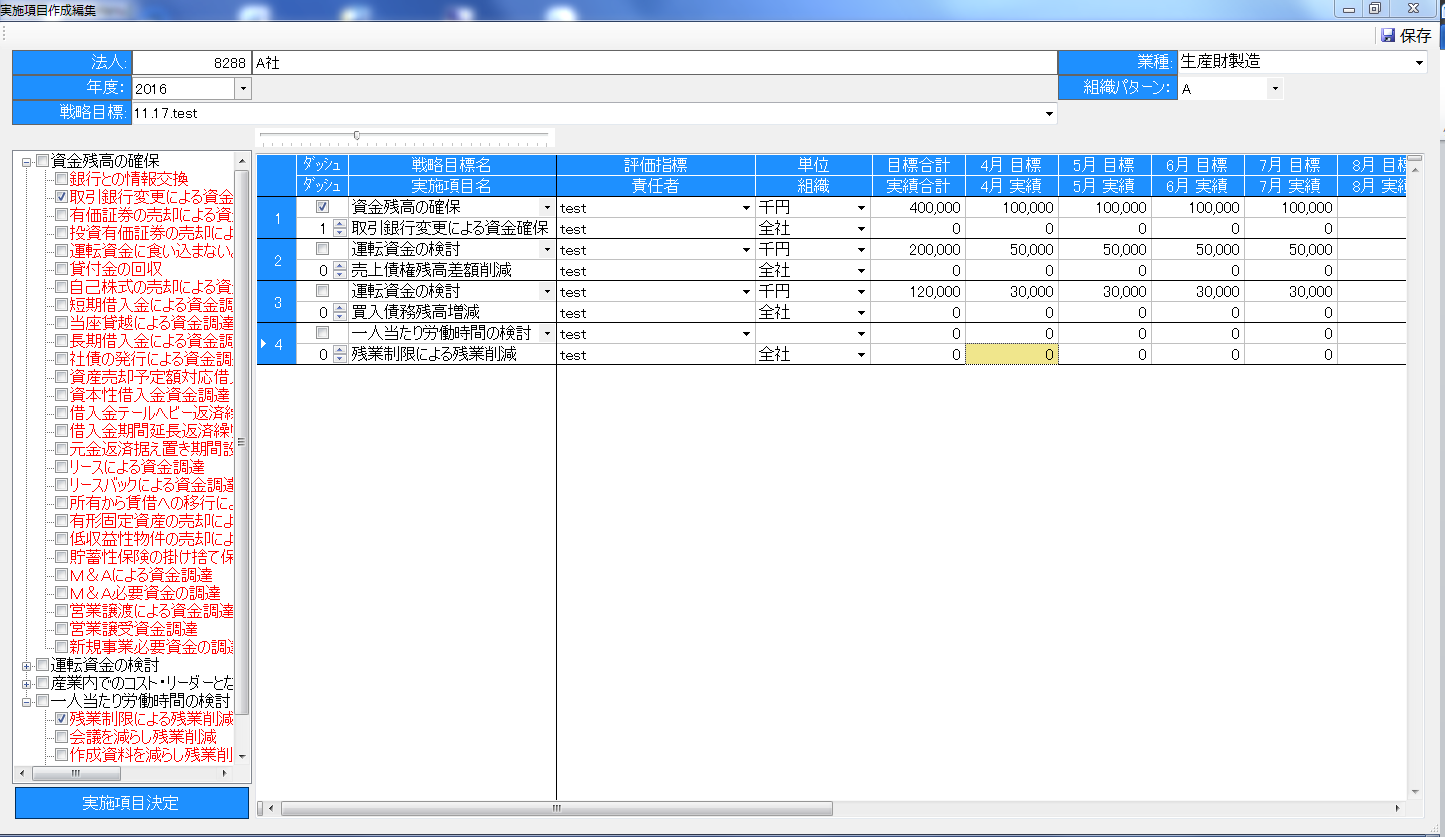

・実施項目作成

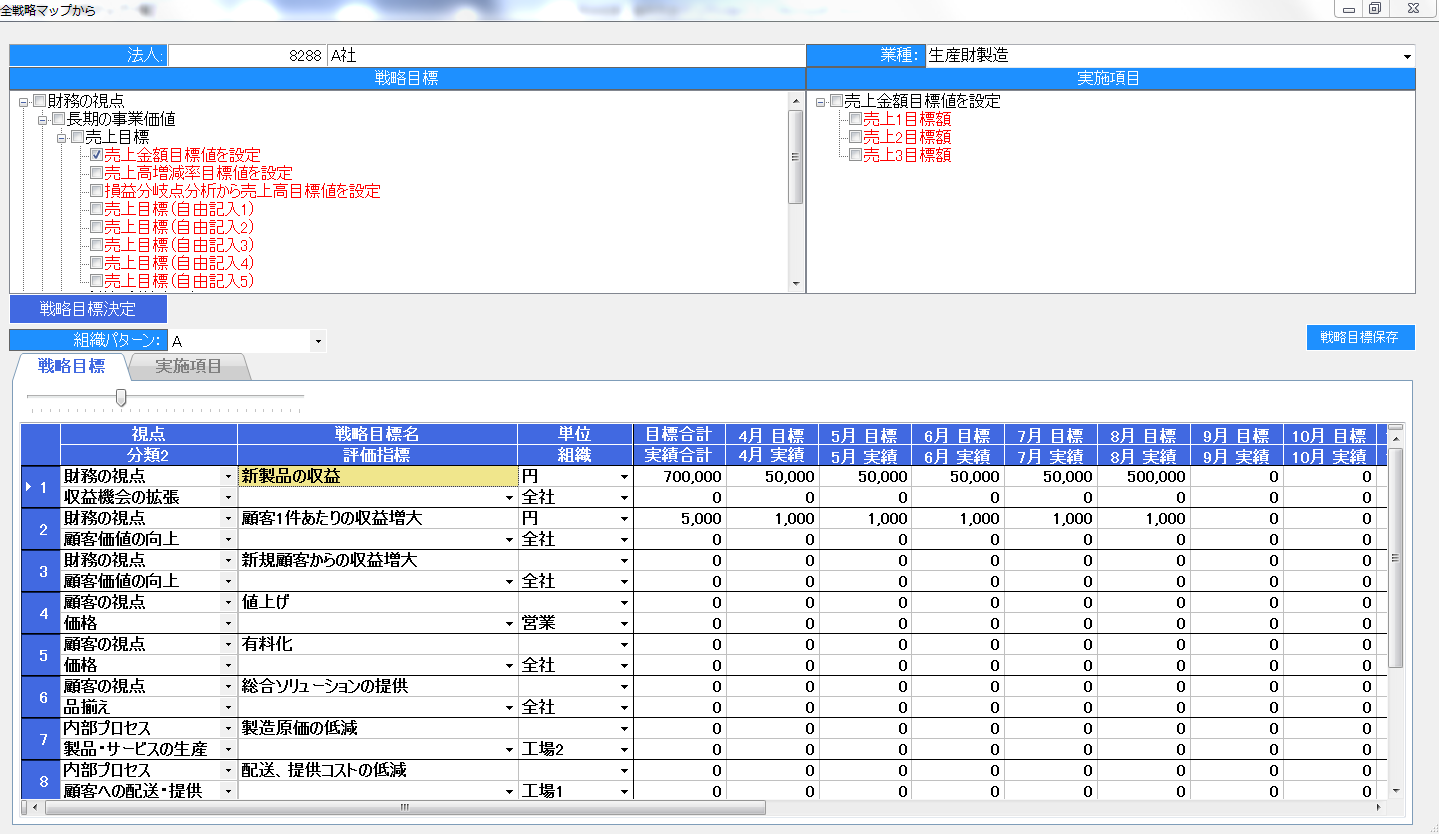

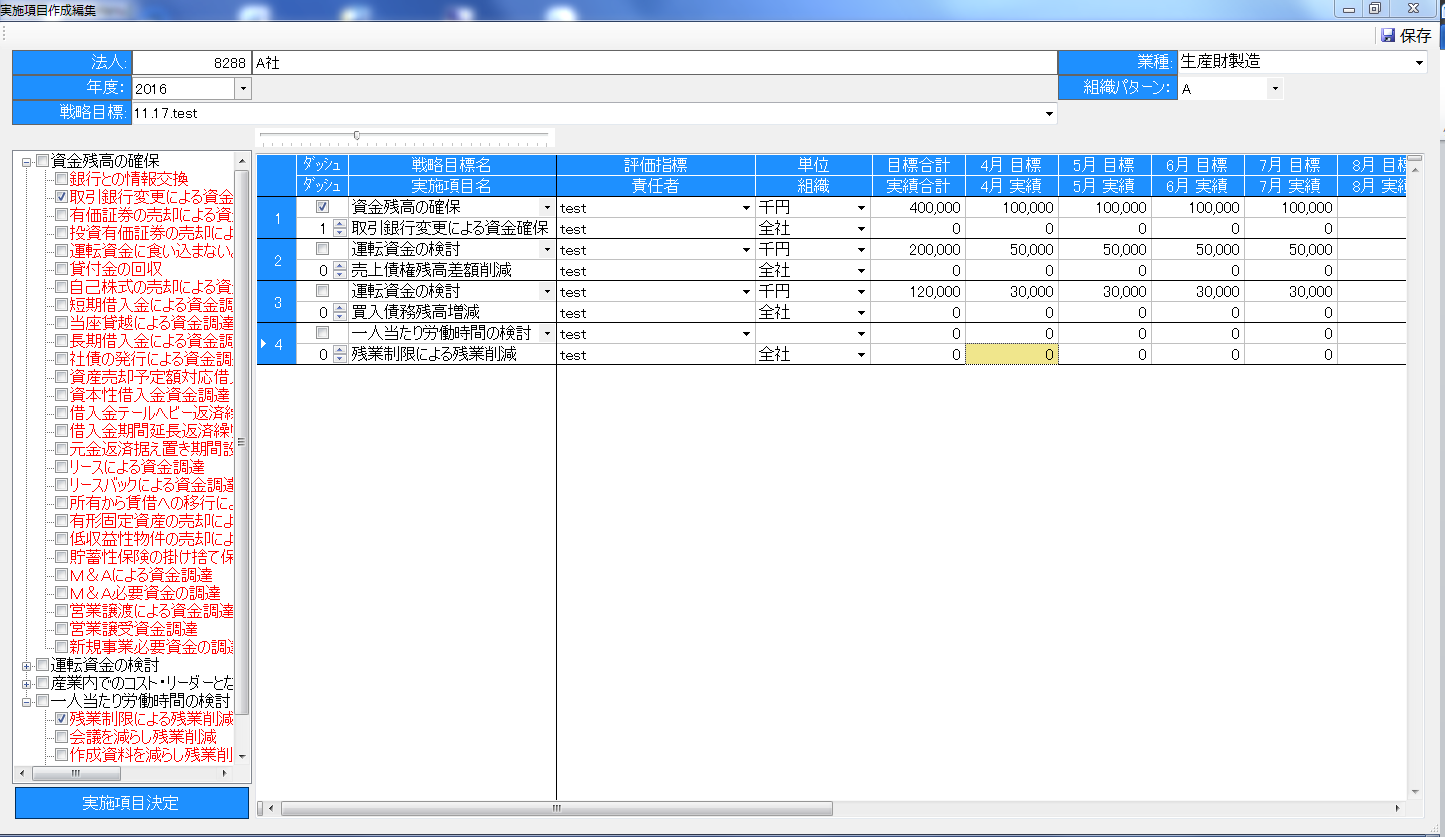

バランススコアカードでは、戦略マップにて作成した戦略目標に対しての具体的な実施策を作成しましょう。

バランススコアカード作成では、選択した戦略目標に対応する実施項目を作成します。戦略目標作成時に実施項目を作成していなかった場合には、こちらから作成しましょう。

戦略目標をクリックすると、戦略目標に対する実施項目が一覧で表示されますので、採用する実施項目を選択してください。

作成した実施項目にも、戦略目標と同様に評価指標や目標値等の入力と、ダッシュボードに表示させるための設定をしましょう。

バランススコアカードでは、戦略マップにて作成した戦略目標に対しての具体的な実施策を作成しましょう。

バランススコアカード作成では、選択した戦略目標に対応する実施項目を作成します。戦略目標作成時に実施項目を作成していなかった場合には、こちらから作成しましょう。

戦略目標をクリックすると、戦略目標に対する実施項目が一覧で表示されますので、採用する実施項目を選択してください。

作成した実施項目にも、戦略目標と同様に評価指標や目標値等の入力と、ダッシュボードに表示させるための設定をしましょう。

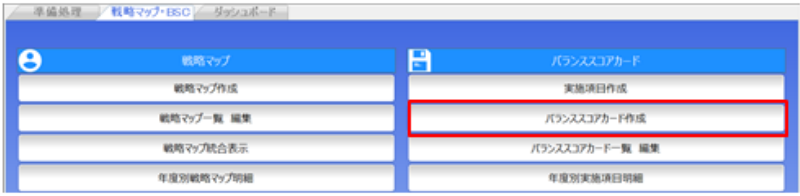

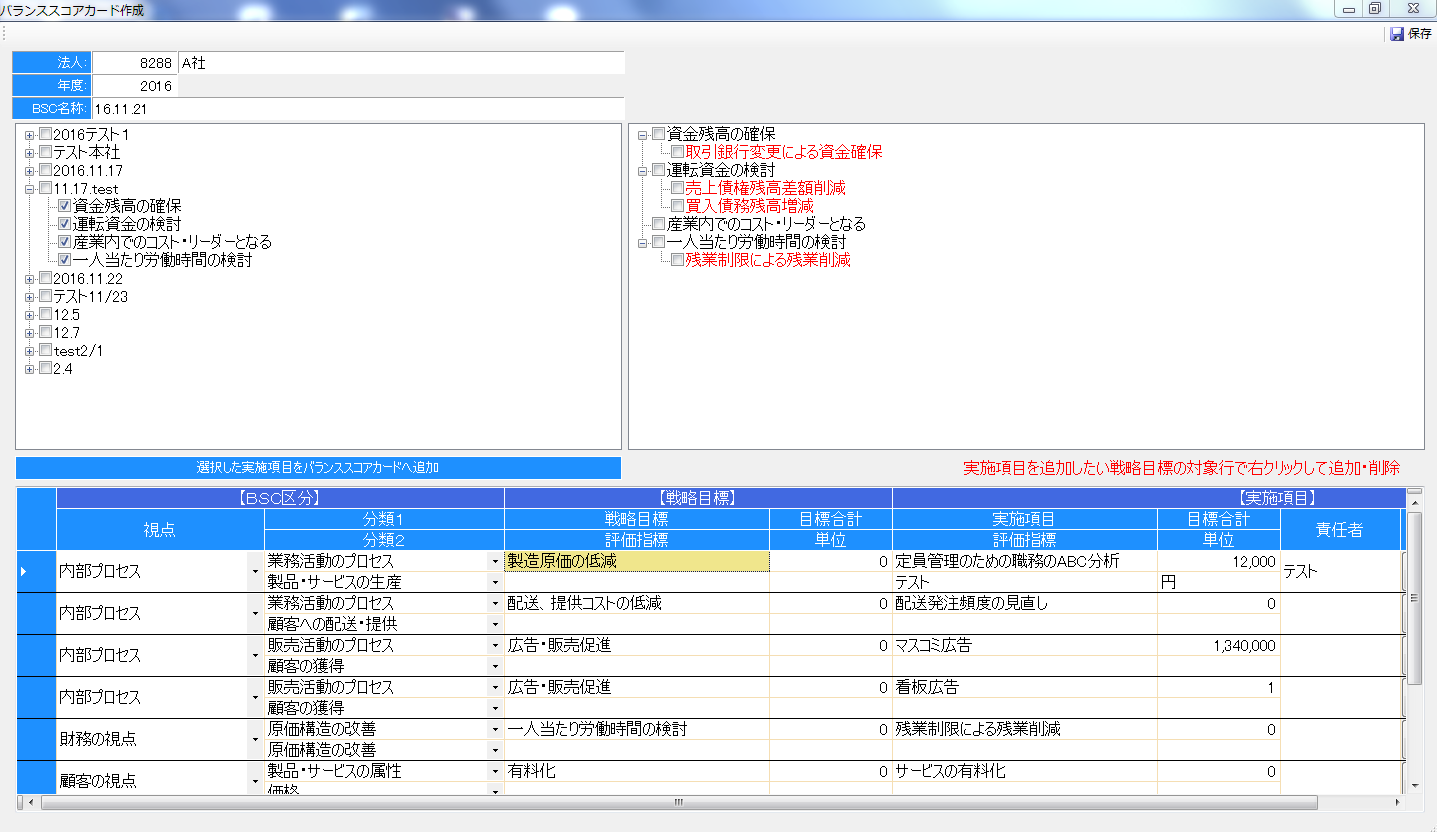

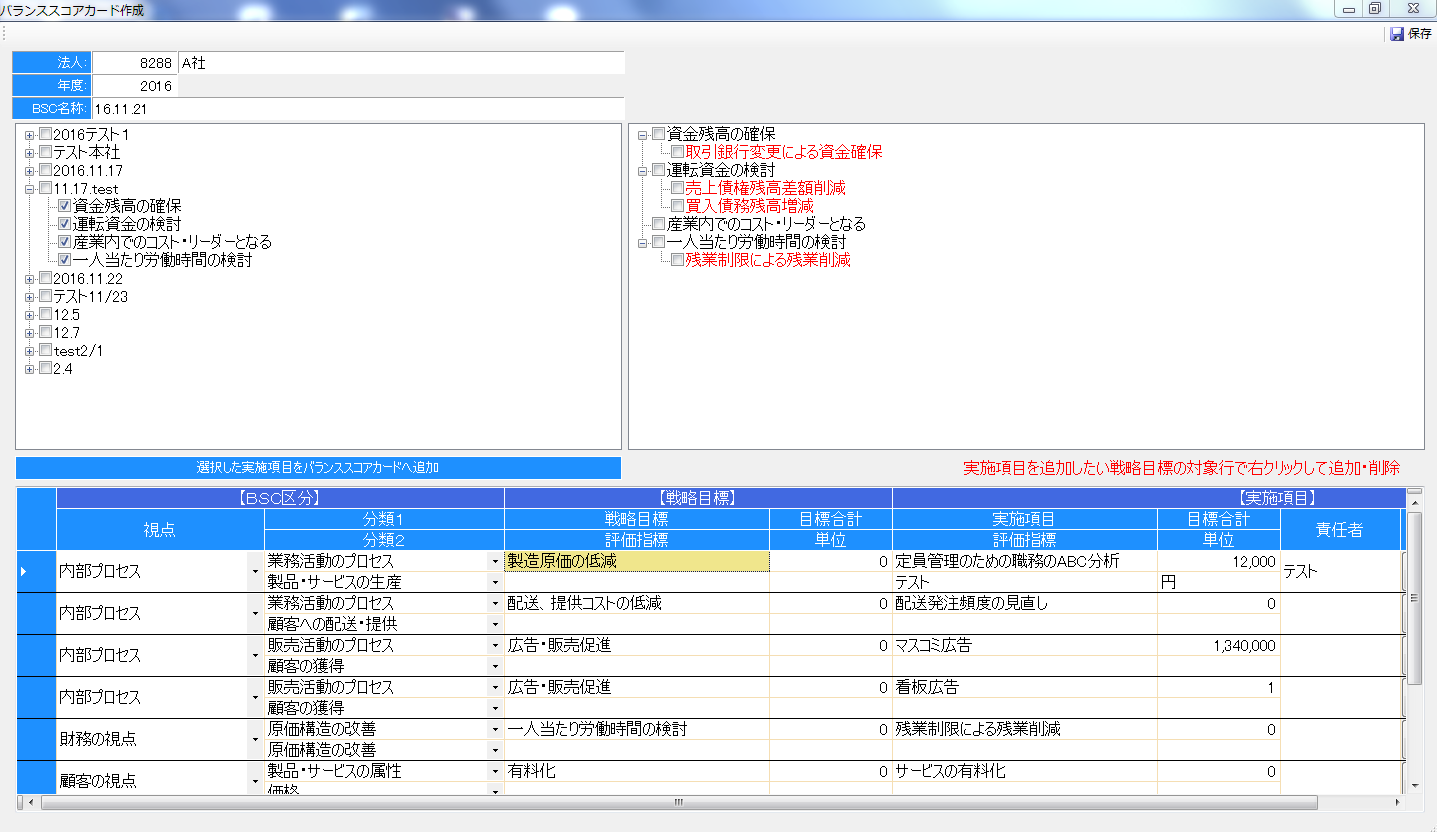

・バランススコアカード作成

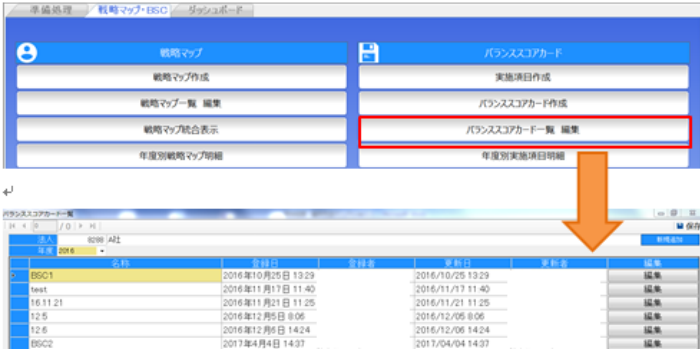

実施項目の作成が終わったら、バランススコアカード一覧 編集よりバランススコアカードの作成をしましょう。

実施項目の作成が終わったら、バランススコアカード一覧 編集よりバランススコアカードの作成をしましょう。

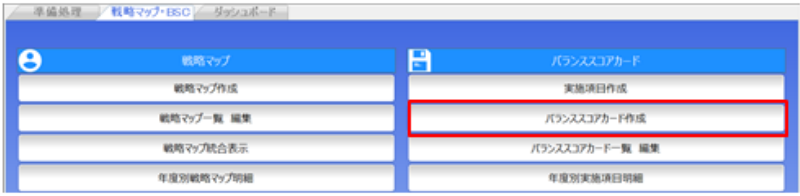

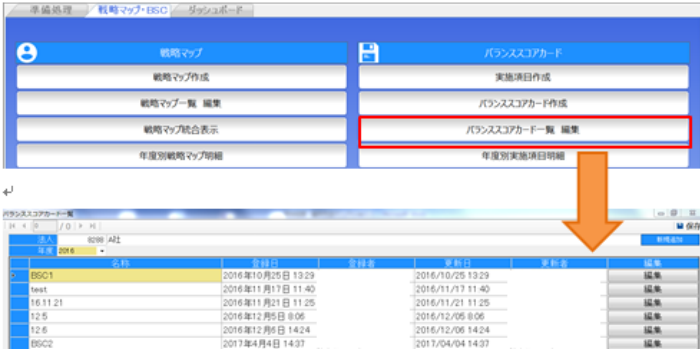

・バランススコアカード一覧編集

バランススコアカードも年度別に複数作成できます。

ここで表示される実施項目は、バランススコアカード作成で作成した実施項目と戦略マップ作成時に作成した実施項目が表示されます。実施項目を新たに作成したい場合には、バランススコアカード作成等で再度実施項目を作成しましょう。

作成したはずの実施項目が表示されない場合には、実施項目の戦略目標名が入力されているか確認してください。

バランススコアカードも年度別に複数作成できます。

ここで表示される実施項目は、バランススコアカード作成で作成した実施項目と戦略マップ作成時に作成した実施項目が表示されます。実施項目を新たに作成したい場合には、バランススコアカード作成等で再度実施項目を作成しましょう。

作成したはずの実施項目が表示されない場合には、実施項目の戦略目標名が入力されているか確認してください。

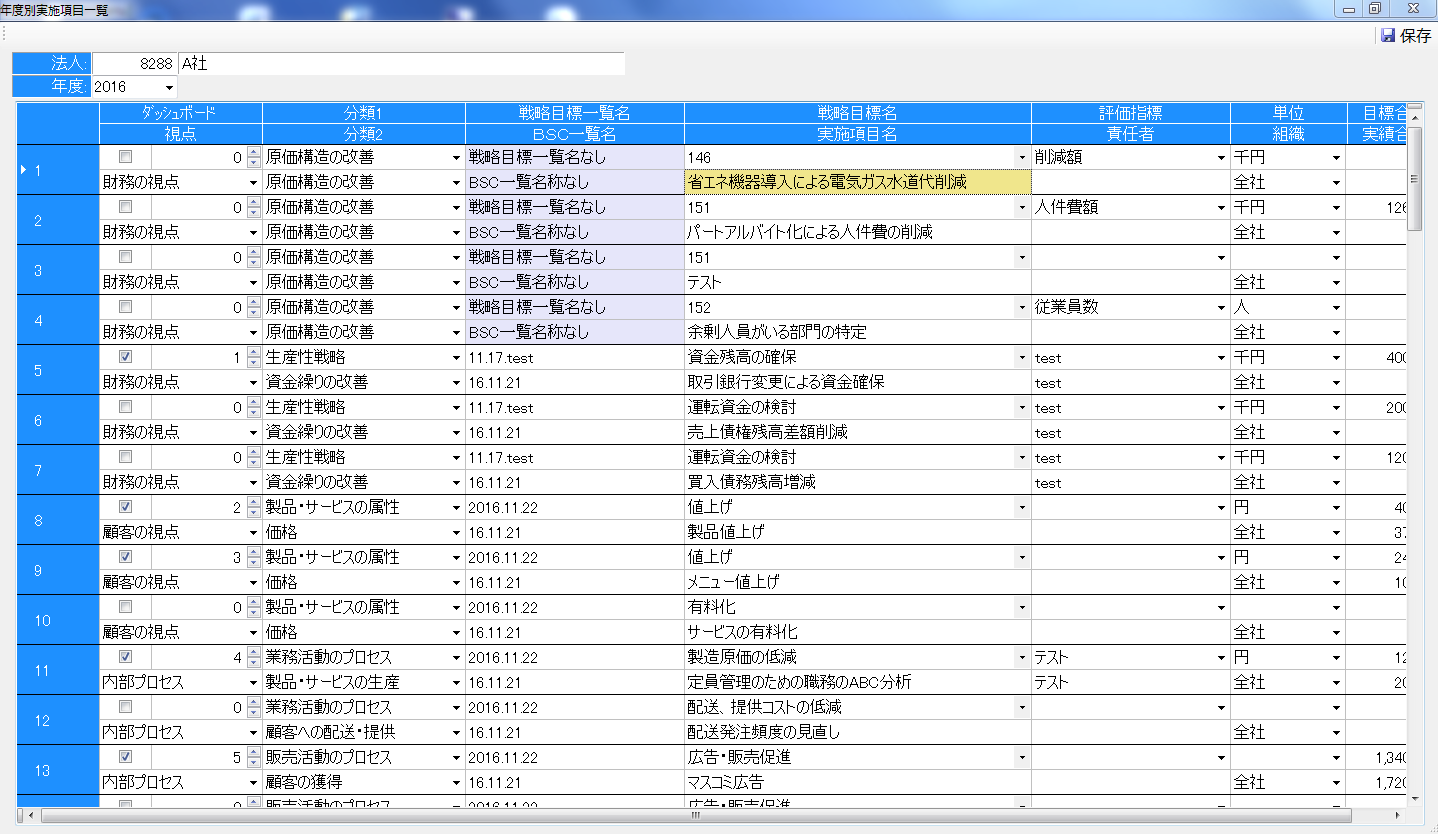

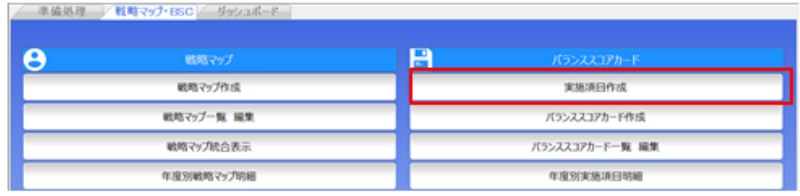

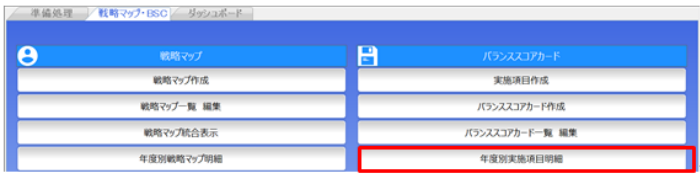

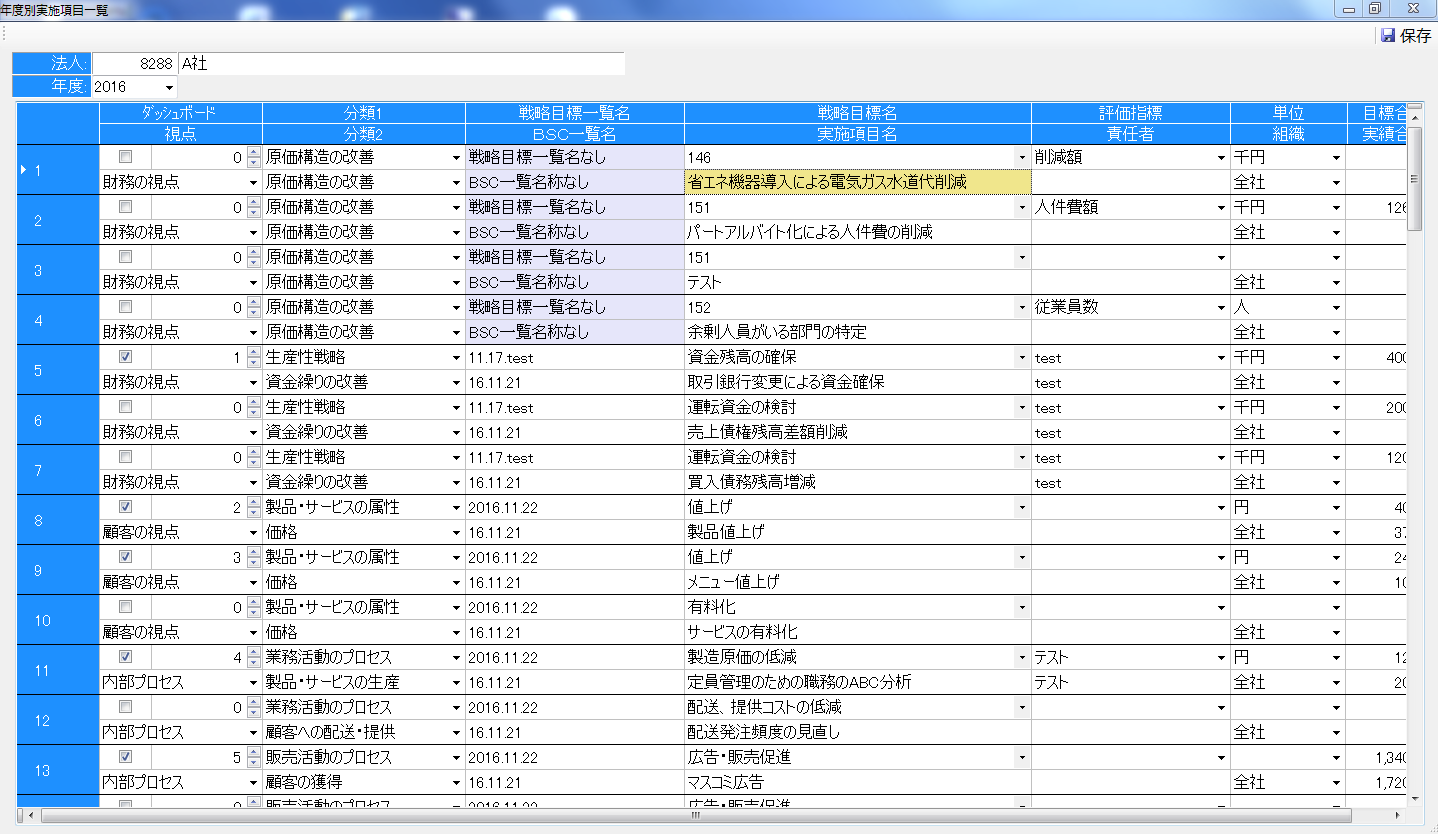

・年度別実施項目明細

作成した実施項目を一覧で表示したい場合には、年度別実施項目明細をクリックしましょう。

こちらでは、年度別に作成した実施項目を一覧で表示します。実施項目をダッシュボードに表示させる設定は、戦略目標同様にこちらでまとめて設定しましょう。

作成した実施項目を一覧で表示したい場合には、年度別実施項目明細をクリックしましょう。

こちらでは、年度別に作成した実施項目を一覧で表示します。実施項目をダッシュボードに表示させる設定は、戦略目標同様にこちらでまとめて設定しましょう。